ページID:8333

更新日:2025年3月25日

ここから本文です。

令和5年度 市民企画会議【新規】 MOTTAINAIを広めて~暮らしの中のSDGs~

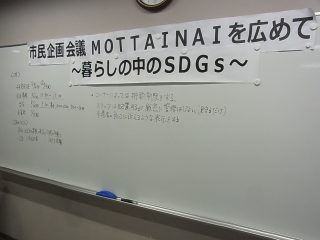

市民企画会議 MOTTAINAI市民企画会議 MOTTAINAIを広めて ~暮らしの中のSDGs~ 第7回 本の寄贈の会 御礼&本の譲渡会に向けて準備開始!

2024年3月15日

今話題のSDGsの取り組みが国連から発信され世界の行動目標の基準として広まる中で、日本の「MOTTAINAI」が世界に広まって話題になっています。一方で、SDGsを個人が、地域の小さなコミュニティがどう取り組んで行けばよいのか、はっきりと生活シーンに落とし込めていない現状があるのではと考えました。

そこで、日本の生活に浸透している「もったいない」を取り上げて、ワークショップを通じて、情報交換しながら、いま世界で話題になっている『SDGs』とのかかわりを確認してゆく市民企画会議を実施します。この企画会議は2年目になります。新たなメンバー4名に参加いただいて新たにスタートとなります。

まずは、たくさんの皆さんに、本の寄贈の会に参加いただいて、900冊もの本を寄贈いただきました。ありがとうございます。参加いただくにあたり、皆さん口々に「本をきれいに使っていたので、このまま捨てるのもったいない。そう思ってきました。」「次のオーナーを探してください。よろしくお願いします。」と、企画員に向けて思いを抱きつつ参加くださる方がたくさんおられました。それは、企画員にとっても、地域の皆さんが、MOTTAINAIやSDGsを心に止めながら生活いただくことが、願いなので、嬉しく感じていました。

昨年の寄贈の会・譲渡会に参加したんですよと、声をかけていただける方もいて、和気あいあいと寄贈を受ける時間が緩やかに過ごすことになりました。寄贈いただいた方とお話をして、MOTTAINAIやSDGsに関して交流の時間となり、皆さんのSDGsへの思いを受け取ることになりました。譲渡会に向けてしっかりと準備しなければ…との思いです。

本日は、寄贈の会を受けて、5月に実施する、本の譲渡会に向けて、広報や当日の会場での案内に関して、話し合い準備を深めていきます。

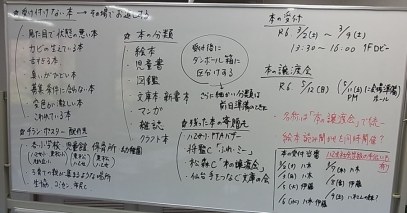

さらに、寄贈いただきました本を、陳列することを想定して、グループ分けを検討し、ダンボールに一時収納します。「未就学児、親の読み聞かせの本」「未就園児が自分で読む本」・・・のようにグループ分けをしていきました。

皆さんぜひ、5月12日は、本の譲渡会にお越しください。お待ちしています。

2月7日(水曜日)市民企画会議 MOTTAINAIを広めて ~暮らしの中のSDGs~ 第6回 イベントへの広報や当日の段取りへの備えの考察

今話題のSDGsの取り組みが国連から発信され世界の行動目標の基準として広まる中で、日本の「MOTTAINAI」が世界に広まって話題になっています。一方で、SDGsを個人が、地域の小さなコミュニティがどう取り組んで行けばよいのか、はっきりと生活シーンに落とし込めていない現状があるのではと考えました。

そこで、日本の生活に浸透している「もったいない」を取り上げて、ワークショップを通じて、情報交換しながら、いま世界で話題になっている『SDGs』とのかかわりを確認してゆく市民企画会議を実施します。この企画会議は2年目になります。新たなメンバー4名に参加いただいて新たにスタートとなります。

オリエンテーションでお互いの近々の出来事を紹介・交流をした後で、前回で決まりました、3月に行われる「本の譲渡の会」に向けた具多的な対応・準備などを確認するところから始まりました。寄贈の際に記録いただく書式を確認し、寄贈いただく際の対応を確認しました。マニュアル的なものを実際に準備して対応することに。

さらに、寄贈いただいた本の収納や仕分けについても、確認しあいました。

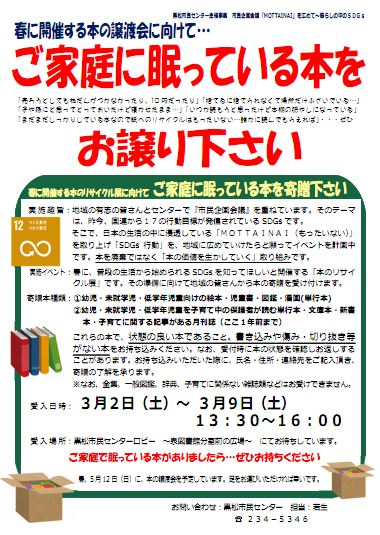

たくさんの方にこのイベントに参加していただいて、参加行動がそのまま、SDGsを実践していることになると、皆さんが意識していただけたらいいですね。との思いを会議の中で共有できました。そこで、センターだよりに掲載した寄贈の会の広報に加えて、単独チラシでも小学校、中学校、幼稚園・保育園などの児童施設にも配布して、多くの方に参加いただけますようにとの思いです。

次に、5月に予定している本の譲渡会に向けても、昨年の様子を共有し、今後の準備に生かしていきます。昨年はお昼休みを設けました。より多くの方に手に取ってもらえるようにとの願いから、昨年は午後に新たな本を加えて展示しましたが、今回は交代でお昼を取ることにして、実施時間を区切らず続けて実施し、展示台の様子を見ながら、きれいな本や、人気の絵本を順次出していくことにし、より多くの人に公平に本を手に取ってもらえるようにしましょう。そのためにも、当日のスタッフのお手伝いも必要です。等々と話し合っていくうちに・・・どんな本が集まるか楽しみになってきました。

次回は、3月15日(金曜日)、でもその前に3月2日(土曜日)~9日(土曜日)まで、寄贈の会の受付を交代で実施します。皆様、どうぞ、本を寄贈ください。

1月19日(金曜日)市民企画会議 MOTTAINAIを広めて ~暮らしの中のSDGs~ 第5回 本の譲渡の会の段取りなどの考察

今話題のSDGsの取り組みが国連から発信され世界の行動目標の基準として広まる中で、日本の「MOTTAINAI」が世界に広まって話題になっています。一方で、SDGsを個人が、地域の小さなコミュニティがどう取り組んで行けばよいのか、はっきりと生活シーンに落とし込めていない現状があるのではと考えました。

そこで、日本の生活に浸透している「もったいない」を取り上げて、ワークショップを通じて、情報交換しながら、いま世界で話題になっている『SDGs』とのかかわりを確認してゆく市民企画会議を実施します。この企画会議は2年目になります。新たなメンバー4名に参加いただいて新たにスタートとなります。

最初の皆さんにお知らせ…前回第三回の中で開催日が検討されていました。その本の寄贈の会、本の譲渡会の日程について、センターの調整のうえ、寄贈の会は、3月2日(土曜日)~9日(土曜日)までの月曜日休みを除いた7日間。本の譲渡会は5月12日(日曜日)になったとお知らせしました。これまで企画してきた事業の日程が決って、これから実施してゆく期待感が顔に現れて、メンバーの笑顔が、とてもつややかにきれいに見えました。

本日、第五回目は、本の寄贈の会の内容に関して、具体的な対応を決めます。

一つ目は、当日本の寄贈を受け付ける際の判断の助けになるようなテキストを…例えば「募集の条件に合わない本」「変色している(焼けている)本」「カビている本」などなどを検討し、それらの本はお持ち帰りいただくことにしました。

二つ目は、その際の分別に関して 見出し…「児童書」「図鑑」「文庫本」などと用意して系統別に段ボールに入れて保管すその際、あまり重たくならないように段ボールに入れるなどなどを検討しました。

三つ目は、5月に行われる譲渡会で残った本の受け入れ先について。他の本の交換会やバーザーを実施するなどの団体にも声をかけて、残った本も「本そのままの価値」で行かせる工夫を話し合いました。

四つ目は、寄贈の会、譲渡会のお知らせを効果的にするためのチラシ・ポスターの配布先について、昨年の実績を踏まえて検討されました。黒松市民センター管轄地域内の小学校、幼稚園、保育念、子育て施設などが対象になります。

五つ目は、寄贈の会で休みを除いた7日間の受付配置について話し合いました。

次回2月9日も引き続き、寄贈の会の対応について話し合います。

2023年12月19日 市民企画会議 MOTTAINAIを広めて ~暮らしの中のSDGs~ 第4回

今話題のSDGsの取り組みが国連から発信され世界の行動目標の基準として広まる中で、日本の「MOTTAINAI」が世界に広まって話題になっています。一方で、SDGsを個人が、地域の小さなコミュニティがどう取り組んで行けばよいのか、はっきりと生活シーンに落とし込めていない現状があるのではと考えました。

そこで、日本の生活に浸透している「もったいない」を取り上げて、ワークショップを通じて、情報交換しながら、いま世界で話題になっている『SDGs』とのかかわりを確認してゆく市民企画会議を実施します。この企画会議は2年目になります。新たなメンバー4名に参加いただいて新たにスタートとなります。

第四回の企画会は、第三回企画会で出た様々な意見を振り変えって、思いを共有するところから始めました。前回もいろんな角度から学んだSDGsを、参加するだろう市民の皆さんはどこまで意識されているか、といった点で、様々な角度から話し合いがなされたところを改めて振り返りました。

SDGsを実施しているとの思いで参加いただけるか。参加いただくだけでその行動がSDGsに繋がっている。SDGsの行動なのだと、伝えるところから始めてもいいのでは。

本の寄贈の会の時に、SDGsの行動として意識して参加していただいた方も少なくなかった。

寄贈の会、および譲渡会で、声かけて、パンフレットを配布して、そこから意識し始めてからでも良いので、今回は後から振り返って行動かSDGsと理解しても、それから、SDGsを意識しての行動をはじめてもらえたらいいのではないか。

わかりにくいSDGsを、イベント参加を通じて認知して、今後の行動の際にSDGsを意識して生活の中に取り入れてもらえたらそれで、私たちの思いが伝わっていることになるよね。

等々、企画員で前回までの思いを共有することができました。実施するイベントを通じて参加する皆さん行動が、SDGsの行動になっていることを伝え、今後の行動の際に、SDGsを取り入れた生活になってもらうきっかけになったら良いねとの意見で共有できました。

本日の議題・・・地域の皆さんにSDGsを知っていただくイベントとして、何を実施するかについて・・・

前回のノウハウの蓄積がある「本の寄贈の会」と「本の譲渡会」は、昨年も、たくさんの方が「来年もあるよね」との思いが寄せられていたことから、やりたいねとの意見で、メンバーの思いは一致。

他には何かできないだろうか、食器とか子ども服とか、様々な意見が出されました。

さらに昨年実施した本のイベントも、今回やる際に本の対象や、イベントの対象は、拡大できないか・・・でも、きれいな本が集まらないとなると困るね。

黒松市民センターは、大規模改修を控えていて、余った本をどうするのかも課題ですよね。

本の価値を生かしたいので、古い印象の本などは、寄贈の会から受け付けないなどの対応も必要になるね。

残った本を引き受けてくれる次のイベントがあればいいよねとの意見も。

スタッフも募集しないと、イベント運営ができないね。・・・・等など

・・・様々な意見が出ました。

次回まで、昨年実施された地域のバザーや本のリサイクルについて、メンバーで当たってみて、引き受け手を見つけたら、残った本も安心。また別な対象品も残ってもそのまま譲れるので安心だよね。といった思いで、さらに、応援いただけるスタッフも各自が当たってみることにして、解散しました。

次回は、実施する「「本の寄贈の会」と「本の譲渡会」について、具体的な実施案を審議して確認しあうことに。その際に、リサーチが実って、イベント実施後の引き受け手が見つかればいいねと話し合いました。

市民企画会議 MOTTAINAIを広めて ~暮らしの中のSDGs~ 第3回

今話題のSDGsの取り組みが国連から発信され世界の行動目標の基準として広まる中で、日本の「MOTTAINAI」が世界に広まって話題になっています。一方で、SDGsを個人が、地域の小さなコミュニティがどう取り組んで行けばよいのか、はっきりと生活シーンに落とし込めていない現状があるのではと考えました。

そこで、日本の生活に浸透している「もったいない」を取り上げて、ワークショップを通じて、情報交換しながら、いま世界で話題になっている『SDGs』とのかかわりを確認していく市民企画会議を実施します。この企画会議は2年目になります。新たなメンバー4名に参加いただいて新たにスタートとなります。

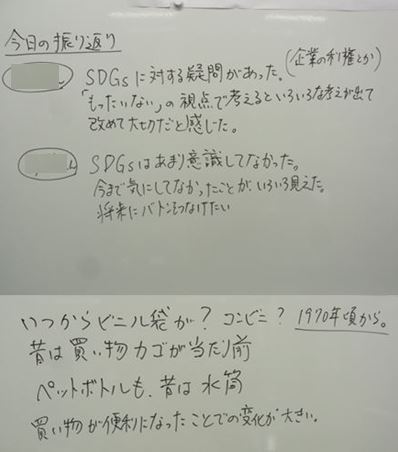

第三回の企画会は、第二回企画会で、学んだSDGsをふりかえって、『自分の暮らしの中にあるMOTTAINAI行動が、SDGsに照らしてどうなのかを考えていきます。

まずは振り返りを兼ねて、前回のスライドの内容を印刷したもので思い出していただき、KJで紡いだ「日頃生活の中で感じている、実施している、(実施したいも含めて)『MOTTAINAI(もったいない)』行動について」、SDGsの視点を重ねていきます。

SDGsの行動が、日頃の生活のシーンでも、意識を少し変えていくだけで行えるということに気づく時間となりました。

後半は、前回の振り返りで皆さんの思いを拾い上げ、それぞれの気づきを共有します。その中で、出た言葉は、「エシカル」「エシカル消費」です。SDGsはどうしても企業が行っていること、庶民の生活にはそぐわない。そこで出た言葉、考え方です。

「エシカル消費」とは、単に製品やサービスを購入する行為以上の消費活動のことです。なにかを購入・消費する際に、その製品やサービスが生産される過程での環境影響、労働条件、動物福祉、社会的公正などを考慮して選択する消費行動を指すとのこと。この辺りまでだったら庶民でも意識しているのではないかと伺い、納得です。

例えば、フェアトレードの商品を買うように心がける。地産地消の商品を買うように心がける。被災地で作られたものを心がける。環境にやさしい商品を買うように心がける。マイバックを持参する。食品ロスを減らす行為。等です。

エシカルの言葉を知らなくても、これらのことはしている人は大勢いるのではとのご意見でした。

SDGsの思いが行動の後だとしても、エシカル消費の先にSDGsの認識が生まれたら、その後は意識してもらえるのではないでしょうか。最初は後出しのSDGs行動でも、その後は意識してもらえる。本の譲渡会の時も、参加することでSDGsになっていると理解いただいたし、そもそも、SDGsに賛同して、その家庭で役割を終えた(新しい)本を、イベントにと持って来て下さった方が大勢いたのですから。・・・と、話し合いが弾み、SDGsへの理解も深まっていきました。

きっと、そのエシカル消費行動も、これまでのMOTTAINAI行動も、その先にSDGsを意識できるよね。意識出来たら、意識出来たSDGsを思いとして持ちながらの、エシカル消費だったり、MOTTAINAI行動なのではと、話し合う事ができました。

さらに、黒松市民センター管轄地域で、地域の皆さんが、取り組めるSDGsについての話し合いにも広がり、昨年の本の寄贈の会、譲渡の会の様子を共有、さらには、どんなイベントが地域の皆さんに、SDGsを意識して参加してもらえるのかを話し合いました。

みんなで様々に意見交換して紡いだ、暮らしの中で感じている「MOTTAINAI」の内容を、SDGsと絡めて考えてゆくことで、SDGsの指標を生活の中に取り込んで過ごしていくことを考えるひと時になりました。

次回は、さらにSDGsへの思いを深めて、地域での取り組みにも生かしていたらと思います。

2023年10月24日(火曜日)市民企画会議 MOTTAINAIを広めて ~暮らしの中のSDGs~ 第2回

今話題のSDGsの取り組みが国連から発信され世界の行動目標の基準として広まる中で、日本の「MOTTAINAI」が世界に広まって話題になっています。一方で、SDGsを個人が、地域の小さなコミュニティがどう取り組んで行けばよいのか、はっきりと生活シーンに落とし込めていない現状があるのではと考えました。

そこで、日本の生活に浸透している「もったいない」を取り上げて、ワークショップを通じて、情報交換しながら、いま世界で話題になっている『SDGs』とのかかわりを確認していく市民企画会議を実施します。この企画会議は2年目になります。新たなメンバー3名に参加いただいて新たにスタートとなります。

今話題のSDGsの取り組みが国連から発信され世界の行動目標の基準として広まる中で、日本の「MOTTAINAI(もったいない)」が世界に広まって話題になっています。一方で、SDGsを個人が、地域の小さなコミュニティがどう取り組んで行けばよいのか、はっきりと生活シーンに落とし込めていない現状があるのではと考えました。

そこで、日本の生活に浸透している「MOTTAINAI」を取り上げて、ワークショップを通じて、情報交換しながら、いま世界で話題になっている『SDGs』とのかかわりを確認してゆく市民企画会議を実施します。

第二回の企画会は、第一回企画会で、みんなで意見交換して紡いだ、暮らしの中で感じている「MOTTAINAI」の内容を、SDGsと絡めて考えてゆく・・・『自分の暮らしの中にあるMOTTAINAIは把握して行動していますが、SDGsの指標を生活の実施のシーンに取り入れてゆく考え方、思考の方向性に触れていただく機会になります。

講師は、みやぎ・環境と暮らし・ネットワークから、早川昌子さまをお迎えしました。紡いだMOTTAINAIとSDGsを関連付けて生活を考える・見直すひと時を演出いただきます。

最初は、スライドと映像を絡めて「SDGs」の学びです。皆さん真剣に見入ってメモを取っていました。

SDGsというと、国や地方都市など公共機関が行っていること、企業が取りんでいることとして個人の生活と接点を探せないでいるような気がします。そこでヒントとなるべく「お米の消費が上がったら・・・」をスタートにしてどんな変化が起こるのか、その変化はSDGsと絡めてどうなのかを話しいただきました。

様々な事例もご紹介いただき、具体的にSDGS行動を考えるヒントになりました。

後半は、本日の学びと気づきのプロセスを、第一回企画会でみんなでが紡いだ結果と絡めて、生活の身近なところでSDGsにつながることを実感してもらいます。そこで・・・第一回企画会でみんなで暮らしの中で感じていた「MOTTAINAI」の思いを紡いだ指標に、SDGsの視点を重ねてゆきます。

『MOTTAINAI』にSDGsを紐づけて考えることで、これまでとってきた行動がSDGsにつながっていたんだとか、SDGsの視点につなげるためにちょっと生活を変えればいいんだと、気付く時間でした。

早川様から、『暮らしの中にSDGsの指標を取り入れてゆく』を考える視点をいくつか紹介いただきました。

ワークショップを通じて、SDGs行動を日々の暮らしに取り入れてゆくことを考えたひと時となったことが伺えました。次回は、企画員一人一人にMOTTAINAIにSDGs行動を紡いだ時の思いをお伺いしながら、自分のMOTTAINAIの行動についての印象をお伺いし、SDGs行動になっていたのか、なってゆくにはどんな視点や行動が足りなかったのか、などを伺ってゆきます。

またその先に、「地域で何ができるか」に向けて探ってゆきます。

2023年9月8日(金曜日)市民企画会議 MOTTAINAIを広めて ~暮らしの中のSDGs~ 第1回

今話題のSDGsの取り組みが国連から発信され世界の行動目標の基準として広まる中で、日本の「MOTTAINAI」が世界に広まって話題になっています。一方で、SDGsを個人が、地域の小さなコミュニティがどう取り組んで行けばよいのか、はっきりと生活シーンに落とし込めていない現状があるのではと考えました。

そこで、日本の生活に浸透している「もったいない」を取り上げて、ワークショップを通じて、情報交換しながら、いま世界で話題になっている『SDGs』とのかかわりを確認してゆく市民企画会議を実施します。この企画会議は2年目になります。新たなメンバー4名に参加いただいて新たにスタートとなります。(今日はお子さんや孫さんの行事があり2名からのスタートになりました。)

今回の講座の市民企画会議の趣旨を説明させていただいた後で、自己紹介とアイスブレイクのひと時。

実施したアイスブレイクは「部屋の四隅」。なじみのある問いかけをし、インタビュー形式でそれに答えていただきます。たとえば、同居する家族に、〇〇のしっぱなしで注意すること、されることは?1.水の出しっぱなし。2.電気のつけっぱなし。3.ドアや引き戸の開けっぱなし。4.その他・・・から選んで分かれていただき、選んだ思いなどに答えていただきながら、答えを皆さんで聞いて思いを重ねてゆくひと時を持ちます。和気あいあいと時間が過ぎていました。緊張がすっかりと取れて本番のワークショップが楽しくできました。

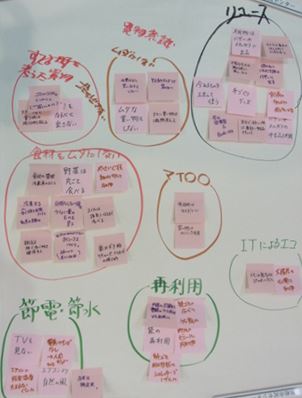

本番のワークショップの様子です。大き目の付箋紙に「日頃生活の中で感じている、実施している、(実施したいも含めて)『MOTTAINAI(もったいない)』について」、小見出しを書くように、一枚の紙に一つのことを書いてもらいました。その後、書いていただいた小見出しの思いを発表いただきながら、さらにみんなでその発表に感心し、質問もしながら、それぞれのメンバーの思いを共有しました。

一人一人、書かれた一枚一枚の小見出しを発表いただき、インタビューしてもったいないに至る思いを引き出します。引き出された思いに、聞いたメンバーの思いが共感したり、新たな発想が浮かんだりと、思いを重ねて紡いでゆくことができました。下の写真が、まとまった、メンバーによる「もったいない=MOTTAINAI」と、生活の中で取りんでいる内容とその思い、そしてそれらを集約した見出しです。

次回は、この思いとSDGsの取り組み目標とすり合わせて、MOTTAINAIの行動が、どんなSDGsにつながっているのか確認する機会とします。