ページID:416

更新日:2025年3月25日

ここから本文です。

仙台・蒲生の自然

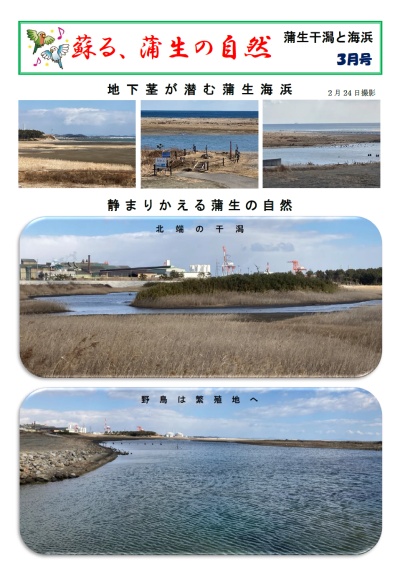

甦る、蒲生の自然3月号

「甦る、蒲生の自然 3月号」を掲載しました

「中野小学校」元教員 廣瀬 博さんがまとめられた「甦る、蒲生の自然」3月号を掲載します。

「甦る、蒲生の自然3月号」←こちらをクリックしてご覧ください

蒲生干潟周辺の観察記録

干潟は生きている 蒲生干潟の自然4月号 蘇る、蒲生の自然5月号~2月号

震災の影響で閉校した「中野小学校」の元教員 廣瀬 博さんがまとめ、定期的に発行していらっしゃる蒲生干潟の観察記録を掲載します。

是非ご覧ください。

タイトルをクリックするとご覧いただけます。

3月号は届き次第掲載いたします。

干潟は生きている 蒲生干潟の自然4月号

蘇れ、蒲生の自然5月号

蘇れ、蒲生の自然6月号

蘇れ、蒲生の自然7月号

蘇れ、蒲生の自然8月号

蘇れ、蒲生の自然9月号

蘇れ、蒲生の自然10月号

蘇れ、蒲生の自然11月号

蘇れ、蒲生の自然12月号

蘇れ、蒲生の自然1月号

蘇れ、蒲生の自然2月号

仙台・蒲生干潟の自然 夏~秋編(平成29年)

蒲生干潟の夏・秋

【熊谷コメント】・・・写真 上から順に

- 01 ニッポンハナダカバチ。海岸の砂浜に巣穴を掘って生活する珍しい狩り蜂の仲間。絶滅危惧Ⅱ類に指定されている希少種。初めて観察しました。

- 02 アオアシシギ。くちばしと足が長く、すらっとしたスタイルのよいシギ。足の色が青いのでアオアシシギ。

- 03 ハマニガナ。キク科(タンポポの仲間)の海浜植物。葉っぱをかじってみると・・・。「苦い!」浜の苦い菜からハマニガナ。海岸の植物群落もずいぶん復活してきました。

- 04 オニハマダイコン(外来種)の種子。この時期、海岸には色々な種子が散布されています。それぞれ、特徴があってとても面白い。

- 05 コウボウシバの種子。コウボウムギにちょっと似ていて、葉っぱが細い海浜植物。

- 06 コウボウムギの種子。代表的な海浜植物。コウボウ(弘法)とは書道の達人、空海のこと。秋から冬にかけて枯れた茎と地下茎が筆のように見えることから、コウボウムギ。震災後、激減していましたが、ようやく砂丘に群落が見られるようになりました。

- 07 ケカモノハシの花。イネの仲間の海浜植物。地味で目立たない花なので、これまで見過ごしていました。

- 08 ヤマトオサガニ。干潟の泥っぽい場所に多いカニです。この中に何匹いるかな?

- 09 砂浜にキツネの足跡発見。大きいのと小さいのが並んでいます。親子なのでしょう。

- 10 コメツキガニ(雄)。バラ色が美しいコメツキガニを見つけました。繁殖期に目立つ婚姻色になります。似ているチゴガニ雄の婚姻色は、きれいな青色です。

01~10は2017年8月20 日に撮影。

- 11 アカテガニ抱卵雌。夏の終わり、大潮の日にアカテガニの産卵行動を調査しました。今年もたくさんのアカテガニが河口付近に産卵(幼生放出)のために集まっていました。数多くの卵を抱えた雌です。大潮で満潮の夜、卵の幼生が波間に放出されます。感動的な光景です。

- 12 アカテガニ雄。雄もいました。産卵(幼生放出)を終えた雌と交尾するためといわれています。

11と12は2017年8月24日に撮影。

仙台・蒲生干潟の自然 夏編(平成29年)

蒲生干潟の夏

6月18日(日曜日)鳥類調査で見かけた海辺の花々と営巣中のシロチドリ

【熊谷コメント】・・・写真 上から順に

- 海岸のあちこちで広がるハマヒルガオのお花畑。

- 野生のバラ、テリハノイバラ。

- 震災後、再生しつつあるコウボウムギ群落。

- こちらはコウボウシバ。もう実がついている。すっと伸びた茶色は雄花。

- あでやかなハマナスの花。生き残った貴重なハマナス群落。

- 海岸林にはスイカズラやトベラの花が満開(2枚)。

- いつもは目立たないイタチハギの花。

- 海岸には絶滅危惧種、シロチドリが営巣する。

- シロチドリ成鳥と幼鳥(2枚)

7月9日(日曜日)鳥類調査で見かけた干潟のカニ達とミヤコドリ - チゴガニのダンス。雄が雌へアピールする繁殖行動(2枚)。

- 食事中のコメツキガニ。干潟にはたくさんの砂団子(2枚)。

- 蒲生では数少ないイソガニ。昼間は岩の割れ目にひそむ。

- 干潟の掃除屋、キタフナムシ。よく見ると大きな目が可愛い。

- 飛来したミヤコドリ幼鳥の群れ。8羽観察。

7月30日(日曜日)干潟の生き物調査で見つけた絶滅危惧種、フトヘナタリ - 大勢の市民で行った干潟の生き物調査。絶滅危惧種の貴重な巻き貝、フトヘナタリ発見。

昨年4月16日に見つけたものと同個体だったことが判明。奇跡的な大発見?

仙台・蒲生干潟の自然 春ー初夏編

蒲生干潟の春ー初夏1

熊谷コメント

前回の送付より時間が経ってしまいました。

今回は春から初夏の干潟や海岸の様子を写してみました。

4月23日の鳥類調査のときの写真、4月29日夜のゴカイの生殖群泳、5月4日と12日の写真をお送りします。

仙台・蒲生干潟の自然 春ー初夏編1

蒲生干潟の春ー初夏

4月23日(日曜日)鳥類調査で見かけた鳥や植物

4月23日(日曜日)鳥類調査で見かけた鳥や植物

オオソリハシシギ:2羽で仲良く採食中。

コチドリ:干潟周辺を鋭い声で鳴きながら飛び回っていた。営巣場所を探している模様

オオソリハシシギ:2羽で仲良く採食中。

コチドリ:干潟周辺を鋭い声で鳴きながら飛び回っていた。営巣場所を探している模様

セイタカシギ:干潟北西部の旧淡水池で休息中。足の長さはシギの中でNo.1。

ホウロクシギ:大型のシギでカニが大好き。2羽で仲良く行動していた。

ハマヒルガオの芽生え:海岸のあちこちに海浜植物の芽生えが見られました。他にもハマエンド、コウボウムギ、コウボウシバなども。

仙台・蒲生干潟の自然 春ー初夏編2

蒲生干潟の春ー初夏2

4月29日(土曜日)

4月29日(土曜日)毎年、この時期にヤマトカワゴカイの生殖群泳が見られます。

大潮かつ満潮が夜の時間帯の数日間。残念ながらピークを過ぎていたようだったですが、それでも夜7時半頃、ゴカイがどこからともなく、集まってきて、海中を群泳しました。緑色のめすと白っぽいおすが入り乱れて泳ぐ様子は何回見ても感動します。今年は他に2、3cmの細長く透明な動物の群泳が見られました。ヤムシの仲間でした。昼間は中々見られないイシガニやガザミの姿も。夜の干潟は実に神秘的で

仙台・蒲生干潟の自然 春ー初夏編3

蒲生干潟の春ー初夏3

5月4日(木曜日)・12日(金曜日)

5月4日(木曜日)12日(金曜日):多くのシギ・チドリが今年も蒲生にやってきました。今は春の渡りの真っ最中。

シギチドリ5種類の群れ:南の越冬地から日本の干潟を中継地として、繁殖地である北国へと向かうシギ・チドリの群れ。チュウシャクシギ、キアシシギ、そして夏羽のきれいなメダイチドリ、トウネン、ハマシギ。5種類のシギ・チドリがやってきて、にぎやかに餌を探しています。

キアシシギ:近くにキアシシギが飛んできた。水鳥にとって足場は必要。

仙台・蒲生干潟の自然 春編

平成28年11月から29年3月

蒲生干潟の冬-春1

仙台市宮城野区 蒲生干潟 海岸風景と観察した野鳥や生物をご覧いただけます。

仙台・蒲生干潟の自然 春編1(平成29年)

平成29年3月

野鳥編 海洋生物編 植物編

【熊谷コメント】平成29年3月12日(日曜日)

- 01 ウミアイサ♀とカルガモ

ウミアイサ(雌)とカルガモ。珍しい顔合わせです。ふつうはウミアイサは海上、カルガモは池や沼。 - 02 コウボウムギの筆

海浜植物、コウボウムギ。名前の由来は弘法大師=書道の達人=筆。地上部が枯れ落ちて、筆のようにみえます。 - 03 コメツキガニの脱皮殻

コメツキガニの脱皮後の抜け殻。砂浜にコメツキガニの砂団子がありました。あたたかい日は砂の中から出てきて活動しているのでしょう。見事な脱皮殻を見つけました。 - 04 ハママツナの芽生え

準絶滅危惧種、ハママツナの芽生えを見つけました。やがてあたり一面、ハママツナが群落をつくります。

仙台・蒲生干潟の自然 冬編(平成29年)

平成28年11月から29年2月

野鳥編3

- 09 カンムリカイツブリ20170219

- 10 生き残った黒松に留まるダイサギ20170219

- 11 コサギ 20161113

- 12 クルミをくわえたハシボソガラス 20161113

仙台・蒲生干潟の自然 冬編

平成28年11月から29年2月

野鳥編2

- 05 ハマシギ20170219

- 06 ハマシギ20170122

- 07 採食中のミユビシギ20101211

- 08 オナガガモとコガモ20170122

仙台・蒲生干潟の自然 冬編

平成28年11月から29年2月

野鳥編1

- 01 コクガン 20161205

- 02 マガモ 20170219

- 03 シロチドリ(絶滅危惧種)砂浜休息20170219

- 04 シロチドリ(絶滅危惧種)20170122

平成29年2月より 仙台 蒲生の干潟やその周辺の自然について掲載します。(平成29年開始)

仙台・蒲生の自然

「仙台・蒲生の自然」

蒲生干潟は地元住民が守ってきた日本有数の干潟です。先の大震災で甚大な被害を受けましたが、復活を願って元住民やサーファーの皆さんが清掃活動を行っています。「蒲生を守る会」の熊谷佳二さん(元宮城県宮城野高校教諭)は、干潟の貴重な野鳥や植物をはじめ、今後大変貌をとげる地域の自然を記録しています。日本全国の皆様に変貌を遂げる蒲生の自然を見ていただき、より仙台・蒲生に関心をもっていただければ幸いです。