ページID:5162

更新日:2025年3月25日

ここから本文です。

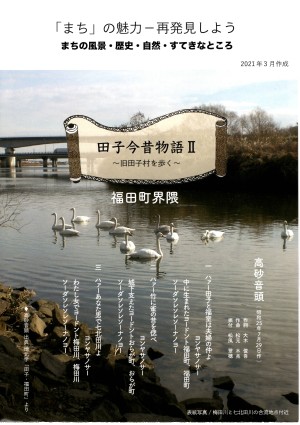

令和3年度 田子今昔物語

田子今昔物語Ⅱ第14回

2022年2月11日

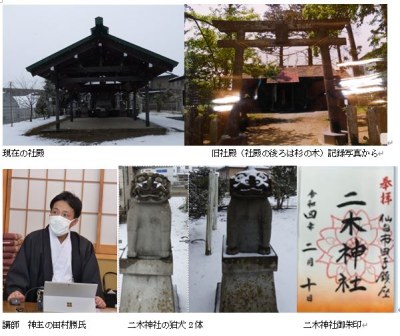

第14回「田子地区の神社(二木神社・田村神社)と祭礼について」 会場:二木神社社務所

日時:2月10日(木曜日)10時00分~11時30分 講師:田村神社 神主 田村 勝氏

田村神社・二木神社の歴史と祭礼について、二木神社・田村神社の神主である田村勝氏に伺いました。

田子地区・福田町の田村神社が関わっている春の祭礼、どんと祭など、地域とのかかわりを交えてお話をしてくださいました。また、二木神社のいわれであろう杉のお話や、平成に建て替えられた時の旧社殿の写真なども見せて頂きました。「二木神社や田村神社の祭礼は、昨今のコロナ下で開催していないため開催した際には、地域の貴重な文化として映像で残し、地域に伝えていきたい」等、参加者から意見がでてきました。

また、田子地区にあった大日売神社は、祀っていた家からの要望で,昇神の儀(しょうしんのぎ:神様を元の御座にお送りする。)をされ、残った石は二木神社の境内に移したとのことです。

田村氏に直接お話を伺ってみると、古い文献の内容がいくつか更新されていて、その変化もしっかり記録していかなければと感じました。

第13回 日時:1月20日(木曜日) 10時00分~11時30分

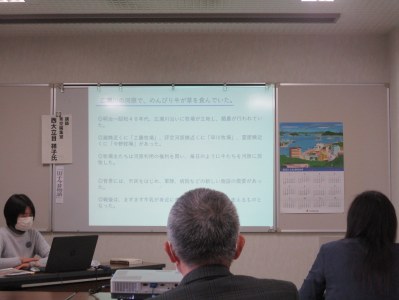

講話:「この地域ならではの情報をつたえる」

講師:青空編集室 西大立目祥子氏(フリーライター/青空編集室主宰)

記録から、実際に体験した方々の記憶を残す。「様々な出来事を記録した文献や写真から当時を知る方々のお話や、後日談などを50年ひと昔ではありますが、事の前後をご存じの方がいらっしゃるかもしれません。その出来事を取材して、記憶にとどめ、地域ならではの生きた情報にして伝えてください。」と、西大立目先生が井戸地区や米ケ袋の古い写真を例にとり、取材された様々なことをお話しくださいました。

「田子今昔物語」事業は、本年度で終了となりますが、今後の活動としてのリーフレットを軸として、地域ならではの情報を紹介し、田子の地域内外の方に田子の魅力を発信できるような活動ができたらと考えております。

第12回 ワークショップ:田子地域の情報交換 日時:12月16日(木曜日) 10時00分~11時30分

今後の活動に生かせるよう、地域の神社に関する知りたいことや地域の情報を出し合いました。話をしていくと思わぬ情報を聞かせていただき、今昔だけでなくこれからの地域作りの課題の種になるようなお話をたくさん伺うことができました。

第11回 スマホでまち歩き原稿作成 日時:11月18日(木曜日) 10時00分~11時30分

講話:地域の伝え方(限られた字数で何を伝えるか)

講師:青空編集室 西大立目祥子氏(フリーライター/青空編集室主宰)

リーフレットで紹介しきれなかった内容を、今昔物語のサイトに掲載しようと受講生が原稿を書いています。その原稿の一部をを例にとり、どの部分にスポットを当てるか。読者は誰なのか?

年齢は?住んでる地域はどこか?歴史に詳しい人か?等想定してから書くことなど、いろいろな課題が上がりました。講師から「地域を伝えることは、そこにある史跡や史実だけではなく、それらに携わった方々の想いや,当時の背景などを伝えることによって,受け手の心にとどめられ記憶に残る。」と言われたのがとても参考になり、受講生は真剣に聞き入っていました。

第10回「まち歩き反省会」日時:11月12日(金曜日) 10時00分~11時30分

先月行われたまちあるき「ぶらり福田町」の案内役を担っていただいた感想や、コースについて伺いました。

- 四野山観音堂・雲洞院では住職から直接いわれ等を伺えてよかった。

- 本道ではなく裏道からだと町割りが良く分かったようだ。

- 往来も少なく、木道馬車軌道跡などわかりやすかった。

- 天気も良く、まちあるき日和でした。時間もちょうどよかった。

など、ご意見が出ました。

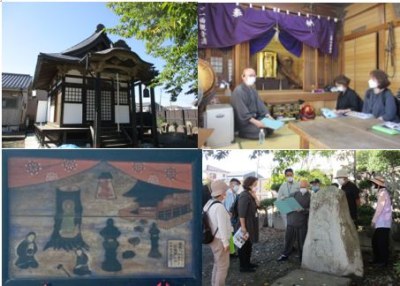

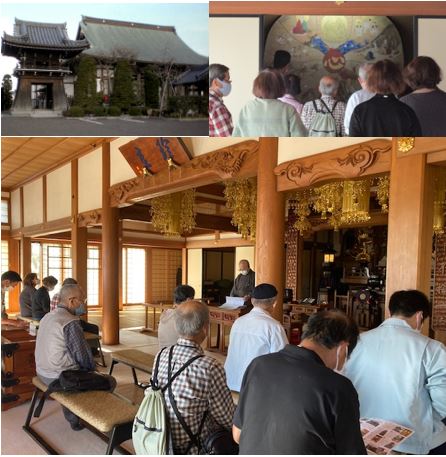

第9回「田子今昔物語Ⅱ・・ぶらり福田町・・福田町界隈まち歩き」

日時:10月14日(金曜日)13時30分~15時30分

.コース:1.四野山観音堂⇒②福田町の町割り⇒③木道馬車軌道跡⇒④田村神社⇒⑤見龍山雲洞院

1.四野山観音堂では、雲洞院のご住職小松啓祐氏よりお堂の中で観音様と観音様が出てきた柳の木のいわれをお伺いしました。また、お堂の周りにある板碑や石碑についてお話を伺うことが出来ました。

その後、雲洞院へ向かう道すがら、②福田町足軽屋敷のまち割について、明治15年から6年間開業した③木道馬車軌道跡などをボランティアガイドの伊藤氏から説明を受けました。

④田村神社では、御祭神のお話や敷地の規模などボランティアガイドの湯村氏より説明を受けました。

⑤見龍山雲洞院では、再びご住職小松啓祐氏より雲洞院や米沢から伊達家について仙台藩領地に来た成り立ちや田子小学校の仮校舎が置かれた話など地域とのかかわりの深いお寺であることを伺いました。雲洞院の貴重な「十戒の絵」を拝見させて頂きました。

第8回「・・ぶらり福田町・・基調講演」日時:10月7日(木曜日)13時30分~15時00分

講演:仙台城下と福田町~つながるヒトとモノ」

講師:木村 浩二 氏(宮城学院女子大非常勤講師/ブラキムラ事務所)

田子の大道・梅田川と七北田川の水路・藩政時代の水運や仙台城下の様子・地形など多角な視点からのお話をしていただきました。特に福田町は、大きな主要ルートとお舟入堀・御蔵・お舟曳堀等貞山運河と物流の拠点であり、地図上から見る川の屈曲における梅田川や七北田川の開削などとても興味深い内容でした。

第7回 定例会 日時:8月27日(金曜日)10時00分~11時00分 緊急事態宣言に伴う事業内容の変更と今後の活動について市民センターからのご連絡と話し合いを行いました。

第6回 「まち歩き準備」 日時:7月16日(金曜日) 10時00分~11時30分

講話:まち歩きの楽しみと実践-「田子今昔物語」活動のために

講師:青空編集室 西大立目祥子氏(フリーライター/青空編集室主宰)

講師の西大立目先生から「仙台における『地元学』活動の歩み」・「地域を知る『歴史』と『地理』と『生活』の視点」・現在の地域を見つめ、記録する」等、まちの調査やまち歩きの案内をすることの意義や役割を教えていただきました。「まち歩きは伝える場」「伝え手」としての「伝える場をどのように作るか」等、10月に開催予定の福田町界隈のまち歩きのガイドとしてスキルアップにつながるものとなりました。

第4回・5回 7月2日・9日(金曜日)/14時00分分~15時30分分 会場 田子市民センター

「中学生に地域の歴史を伝える」グループワーク(中学生への田子地域の歴史指導ボランティア)

令和3年度から中学校の依頼により、田子市民センターで作成した「田子今昔物語」をもとに、田子中学校の1年生約50人に田子の歴史についてお話をしました。田子今昔物語作成メンバーに加え、「冠川地元学の会」の方々も参加し、各班のテーマごとに、田子の歴史について熱心な講義が行われました。中学校1年生には難しい内容もあり、子どもたちが理解できるよう話すことが今後のボランティア活動の課題になりました。

第3回 令和3年6月18日(金曜日)10時00分~11時30分

まち歩き準備 田子今昔物語 ガイドボランティア事前研修会

講話:「福田町界隈あれこれ」講師:高砂おたから探訪の会会長 鈴木 力 氏

講師の鈴木氏は昭和の中頃まで福田町にお住いでした。昭和32年の国土地理院の白地図をもとに、当時の商店街の様子や字名など、現在変容してしまった昭和の福田町の昭和の暮らしについてお話を伺うことができました。

第1回・第2回 令和3年5月(金曜日)10時00分~112:00 まち歩き企画再考/情報発信原稿作成作業

「日程や今後の作業について」

当初5月に予定していたまち歩き「『田子今昔物語Ⅱ』を持って散歩しませんか?」講座が、コロナウィルス感染防止のため、開催日を10月に延期しました。それに伴い、リーフレットに掲載し切れなかったことなどを、田子市民センターのホームページを活用して情報発信を行う準備に取り掛かりました。記事の担当や盛り込む内容など受講生の皆さんと話し合い、「田子のまち歩き」がより楽しくなるような記事を書いていくことになりました。

お問い合わせ

仙台市田子市民センター