ページID:12644

更新日:2025年12月2日

ここから本文です。

令和7年度市民企画講座「三本松で自然と遊ぼう」

第3回講話と実技「野鳥観察のお話」

日時:令和7年11月15日(土曜日)10時から11時

会場:三本松市民センター会議室兼調理実習室

講師:三本松自然史研究会会員 新野圭美氏

10月下旬のクマ出没目撃情報に対処して、三本松緑地での野鳥観察会を中止し、室内での講話に変更しました。

参加者10人は、まずはじめに、双眼鏡の使い方を学習し、窓の外の鳥を観察しました。

窓の外には、10月18日開催のワークショップ「鳥のえさ台作り」で作ったエサ台が設置してあり、ひまわりの種に鳥が来てくれるのを待ちました。すると来てくれました。図鑑で調べてみるとヤマガラ、シジュウカラ、ゴジュウカラ。室内からの野鳥観察を楽しみました。

新野先生から、野鳥観察の心得、より多く出会うためのコツ、鳥の鳴き声も教えていただき、これで野鳥観察の準備はオッケーです。

全3回のこの講座には皆勤賞の方が4人いらっしゃいました。講座に参加したことで、三本松緑地の生き物を知り、自然や環境保全への関心を高めることにつながればと、企画委員一同期待しています。

≪アンケートに寄せられた感想≫

いろいろなとりのことや、えさ台のおきかた、とりにやってはいけないことがわかりました/室内から鳥を見れてステキな時間でした。いろいろな鳥の名前を知りたくなりました/鳥を身近に感じる事ができました。双眼鏡が欲しくなりました。近くの公園などに出掛けてみたいと思います/これからもこのような勉強になる企画を考えてください。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

第2回ワークショップ「鳥のえさ台作り」

日時:令和7年10月18日(土曜日)10時から11時30分

会場:三本松市民センター会議室兼調理実習室

講師:もっこ倶楽部

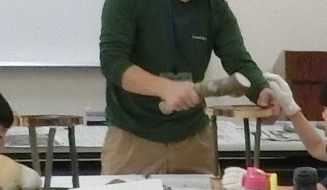

もっこ倶楽部の「たまさん」と「おやかた」のご指導で、小学生と保護者6組と大人4人が鳥のえさ台作りに取り組みました。

【材料】ドリルで支柱用の穴をあけた底板1枚と屋根板1枚。串がついている枝3本です。

【作り方】1.底板の穴に枝を差し込んで、ボンドで接着します。2.屋根板の穴にも枝を取り付け、こん棒で軽くたたき、しっかり固定します。3.飾りつけをして出来上がり。

【知っておきたいこと】えさ台は、鳥の糞などでご近所とトラブルにならないような場所に設置しましょう。えさを与える時期は、寒くなり自然界のえさが少なくなる季節(仙台市だと12~3月)が望ましいです。春から夏は鳥の繁殖期であり、主に虫を食べる時期なのでえさは不要です。水は年中オッケーです。

寒くなってえさが少なくなってきた時に、作ったえさ台がそれぞれの場所で鳥たちの手助けができるといいですね。身近なところで野鳥観察ができまように。

≪アンケートに寄せられた感想≫

木のえだを上下に台にはめこんで作るのが少しむずかしかったけど、きれいにできてうれしかったです/親子で貴重な体験をしました。ご準備、ご指導ありがとうございました/鳥が来てくれるといいなあ

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

第1回講話「三本松緑地の生き物」

日時:令和7年9月13日(土曜日)10時から11時30分

会場:三本松市民センター会議室兼調理実習室

講師:三本松自然史研究会代表新野聡(あきら)氏

「三本松で自然と遊ぼう」講座は、市民企画会議「カフェタイムin三本松」の企画委員6人が企画した講座です。身近な自然である三本松緑地の生き物を知り、観察することで、地域資源である三本松緑地に親しみ、関心を高めていただくことを目的としています。

第1回の講話には、小学生5人を含む25人と運営にあたった企画委員5人が参加しました。はじめに三本松緑地をドローンで撮影した映像を見ながら、その概要についての説明を聞きました。次に、自然共生サイトへの登録を目指している三本松自然史研究会の活動紹介。そしていよいよ調査結果の報告です。三本松緑地で撮影した写真を映し出し、クイズ形式で名前を当てていきました。鳥類に詳しい小学生、植物は大人の女性、昆虫は別の小学生が、それぞれ正解していました。

冷たい水にしか住めない絶滅危惧種のホトケドジョウ。オニヤンマのヤゴ、カワニナ。赤外線カメラで夜間撮影した動画には、アカネズミ、ネコ、タヌキ、ハクビシン、アナグマ、カモシカが映っていました。両生類では、アズマヒキガエル。爬虫類では、二ホンカナヘビ。鳥類では、ヤマガラ、ヒヨドリ、メジロ、エナガ、ジョウビタキ、コゲラ、アオジ、カワセミ、アカゲラ、ガビチョウ、ハイタカ、ノスリ。植物では、カタクリ、ショウジョウバカマ、ヒメシャガ、ギンラン、ギンリョウソウなど。昆虫では、カナブン、オオスズメバチ、ヨコズナサシガネなど。

植物を底辺にして昆虫、両生類や鳥類、てっぺんには哺乳類の生態系ピラミッド。生き物が減っている現代、生物多様性を考える時間となりました。三本松緑地においては、生き物豊かな公園へ、ホトケドジョウが生きていける環境づくりをすすめること。公園や庭も自然ととらえて、庭木は昆虫や鳥が利用しやすいものを取り入れ、庭にも小さな水辺を造ってみてはどうかという提案がありました。

最後の質問の時間には、クマの出没とヤブの草刈り、ビオトープの作り方等、たくさんの疑問に丁寧に答えたいただきました。

【アンケートに寄せられた声】

写真がたくさんあり、クイズ形式で楽しくわかりやすく勉強になりました/三本松の動植物の多さに驚きました/ホトケドジョウの実物がみれてよかった/家族で自然の大切さについて考える良いきっかけになりました/我が家はマンションですが、プランターで小さなビオトープをつくってみたいなあと夢見てしまいました