ページID:5207

更新日:2025年3月25日

ここから本文です。

市民企画講座「福室100景プラス」

令和3年度 市民企画講座「福室100景プラス」

2022年3月23日

今年度も地域の市民企画員の皆さんが企画・実施された講座(全3回)を紹介します。

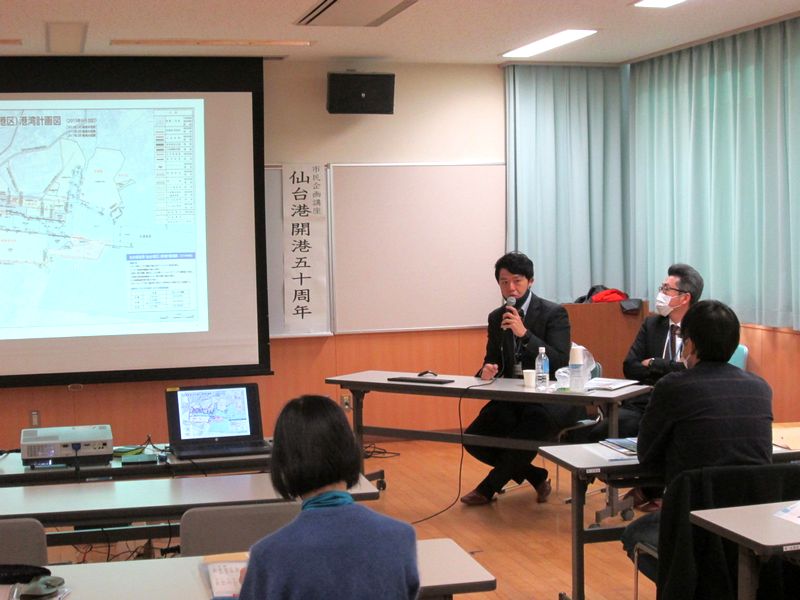

第1回 「仙台港開港50周年」12月11日(土曜日)10時00分~11時00分

企画員の皆さんがまず取り上げたのは、地域の最大の施設「仙台港」です。

講師は宮城県港湾課の皆さんです。

仙台港は正式には「仙台塩釜港(仙台港区)」。

「仙台塩釜港」は4つの港区「仙台港」「塩釜港」「塩釜港」「石巻港」から成ります。

1971年に開港した仙台港は2021年7月に開港50周年を迎えました。

砂浜を陸側に大きく掘り込んでつくられた港です。

農地や宅地などの広大な用地取得が必要とされました。

その際に移転を余儀なくされた住民の方たちがいたと伺っています。

1967年着工、1971年には盛大な開港式が開催されました。

入港第1船は原油運搬船「丹後丸」でした。

仙台港というとフェリーの印象が強いのですが、

石油タンカー、コンテナ船、自動車運搬船が休みなく寄港しているそうです。

県の貿易総額の9割が仙台港で取引されています。

まさに宮城県の物流の拠点となっています。

第2回 「仙台の下水道」2月5日(土曜日)10時00分~11時30分

第2回は仙台市の下水道施設、特に地域内の南蒲生浄化センターを取り上げます。

講師は仙台市下水道調整課の皆さんです。

仙台市が下水道事業に着手したのが明治32年(1899年)、東京、大阪に次いで3番目という古さです。

南蒲生浄化センターは昭和39年(1964年)に簡易処理を開始しました。

微生物を用いた高級処理は昭和54年(1979年)に始まっています。

仙台の下水の70%を処理しているそうで、仙台市民にとって極めて重要な施設と言えます。

ただし、福室地域の下水は、お隣、多賀城の「仙塩浄化センター」で処理されているということで、

受講生の皆さんからちょっと驚きの声が上がりました。

川(七北田川)をまたいで下水を送るのは費用その他で難しいからということでした。

南蒲生浄化センターは東日本大震災では津波により壊滅的被害を受けたのですが、

計画よりかなり早く平成26年に新施設が完成しました。

新施設には電源喪失時の動力源として太陽光発電が備わっているとともに、

使用電力の抑制のため、処理した水を流す際に発電する水力発電も設置されているそうです。

第3回 「御城下と福田町-つながるヒトとモノ-」2月25日(金曜日)10時30分~12時00分

第1回では物流の拠点である仙台港を取り上げましたが、今回は江戸時代の物流を学ぶことにします。

講師は「ブラタモリ」にも出演されたことがある木村浩二さん。

江戸時代に米などの物資を大量に運ぶには水運が第一でした。

七北田川、梅田川が流れ、海にも面している高砂地域は物流の要衝でした。

物流の経路は次の通りです。

「蒲生」→「福室村鶴巻」→「苦竹東」→「原町」→「榴岡」

蒲生で集積された物資は川船で「苦竹東」まで運搬されました。

その後は牛車で陸送となります。

原町から榴岡はかなりの上り坂となるため水運は利用できないためです。

原町から上り坂になるのは、現在ある「坂下交差点」という名前からおわかりいただけると思います。

水運を詳しく見ると、蒲生から七北田川までは「高瀬堀」を利用します。

「高瀬堀」から七北田川に入り福室村鶴巻まで遡上します。

福室村鶴巻で一度陸揚げされ蔵に入ります。

最盛期、鶴巻には4棟の蔵があったそうです。

福室村鶴巻からは「御舟曳堀」で苦竹東まで運搬。

鶴巻・苦竹間の「御舟曳堀」は藩専用で藩米などの藩の物資を運びました。

「御舟曳堀」は普段は空堀で使用時に梅田川から通水していました。

船は堀の両側から人力で曳いたそうです。

このように高砂地域は物流の要衝でしたが、その中でも要衝とされた地域に新たに足軽町が置かれました。

それが「福田町」です。福室と田子の間ということでその名が付けられました。