ページID:5217

更新日:2025年3月25日

ここから本文です。

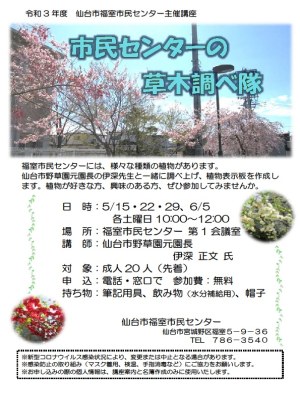

令和3年度 市民センターの草木調べ隊

令和3年度 市民センターの草木調べ隊 講座レポート

2021年6月18日

①5月15日(土曜日) 10時00分~12時00分

今年度の「市民センターの草木調べ隊」の第1回は、昨年度に引き続き、仙台市野草園元園長の伊深正文氏をお迎えしました。宮城県内の名所と福室市民センター敷地内のサクラについての講話を聞きました。

日本のサクラの原種は、ヤマザクラ、オオヤマザクラ(別名エゾヤマザクラ)、オオシマザクラ(塩漬けの葉は、桜餅を包むのに使われています)など10~11種あるそうです。塩釜市の鹽竈神社には様々な種類の木があり、サクラの種類も多く、「鹽竈桜(しおがまざくら)」という天然記念物のサクラが約50本植えられています。この鹽竈桜ですが、実は仙台市太白区の大年寺山にもあるそうです。名所と呼ばれる場所以外にも、珍しいサクラが咲いている場所があるそうで、先生が撮影した画像と共にご紹介いただきました。

先生の講話のあと、新たに作成した植栽マップを手に、センター敷地内の植栽を観察しました。受講者は多種多様な植物を見ながら、伊深先生の詳しい解説に耳を傾けていました。

➁5月22日(土曜日) 10時00分~11時30分

草木調べ隊第2回では、伊深先生と共に樹名板(木の名前を表示する板)の作成を行いました。あらかじめ切断し、穴を開けた杉板に紙やすりをかけて表面を滑らかにします。その後鉛筆で下書きし、墨汁と小筆を使って清書しました。木の名前を書き入れる際、全てカタカナ表記にしましたが、長い名前で8文字。小さめの板に書くのは大変だったと思います。清書の後、墨汁が乾いてから、刷毛で油性ニスを塗りました。

③5月29日(土曜日) 10時00分~11時30分

第3回は、強めの日差しの中、新たに作成した植栽マップを基に樹名板を取り付けました。

受講者は、会議室で樹名板に開けた穴にシュロ縄を通す作業を行い、外に移動。お互いに声を掛け合いながら、マップを手に木を探し当て、樹名板を取り付けていました。

④6月5日(土曜日) 10時00分~12時00分

草木調べ隊最終回の第4回は、伊深先生の講話「①いずれがあやめかかきつばた ②アジサイについて ③梅雨時の花々について」を聞きました。

① アヤメとカキツバタ、ハナショウブの見分け方やそれぞれの特徴について。端午の節句でおなじみの菖蒲とアヤメの違い。アヤメ科は66属2,000種あり、品種改良がなされ美しいハナショウブがたくさんあります。多賀城あやめ園をはじめ名所のご紹介。カキツバタは尾形光琳の屏風で有名、自生地が少ないそうです。

② アジサイの名前の由来について、古い言葉で「小花が集まった藍色の花」という意味。アジサイの名所は、仙台市青葉区北山の資福寺やペリーが来航した下田港の下田公園、鎌倉の長谷寺など。伊深先生が撮影した動画をご紹介いただき、アジサイが一面に広がる名所の様子が見られました。コロナ禍の中ですが観光した気分を味わうことができました。

③ 梅雨時に咲く花は、白い花が多いそうです。ウツギ、カザグルマ、カンボク、スイレンなど、画像と共にご紹介いただきました。シシウドという花は品種改良されレースフラワーという名前で生花店にあるそうです。

先生の穏やかな語り口で、終始和やかな時間を過ごしました。これから梅雨に入りますが、いろいろな草花を見る楽しみができたことで、雨続きのうっとうしさが和らぎそうです。

受講者からは「センター内の多くの植物を知ることができ、訪れる楽しみの一つになったように思いました」「自宅の近所の樹木、草花にも興味を持つことができた」「樹木の名前と実物が一致するようになりました」などの感想がありました。

お問い合わせ

仙台市福室市民センター

TEL:022-786-3540