ページID:9138

更新日:2025年3月25日

ここから本文です。

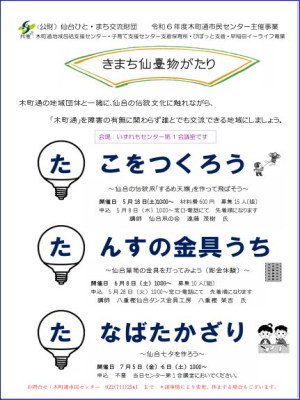

令和6年度 きまち仙臺物がたり

仙臺のごはんを食べよう

2024年11月20日

最終回は、センター利用者の外国の方と昔から受け継がれている「はっと汁」と「味噌焼きおにぎり」を一緒に作って、食べました。国籍はアメリカ、カナダ、シンガポール、イギリス、インドネシア、ニュージーランド、日本と食生活の異なる皆さんが14名集まりました。受付では「はっと汁」に鶏肉を使用してよいか?の確認からでした。しょう油・味噌が受けいられるか心配でしたが、『自分で作る』ことを楽しんで頂き、あっという間の2時間でした。代表者が通訳してくださって、戸惑うことなく終了しました。”いちょう切り・ささがき"は自分の目で確認!しました。「はっと汁」を4杯おかわりした女性や、焼きおにぎりでお茶漬けを作り食べる参加者も。アンケートには「もっと郷土料理のお勉強がしたい。」という嬉しい言葉がありました。

共催団体の担当者と講座内容や参加方法について話し合いをしました。誰もが参加できる「七夕飾り」について色々なご意見を頂きました。障がい者の運動機能に特化し、通所作業をしている【早稲田イーライフ青葉】さんは、折り紙を指を使って折ったり畳んだりすることは、通所者さんのリハビリにもなる、ということでした。これからの作業手順など、次回に講師の意見を聞きながら進めていくことになりました。また、七夕飾り作りには、木町通小学校学校支援地域本部の【木の芽ねっと】さんも共催したいというご提案も頂き、年齢差や障害の有無に関わらず、地域全体で交流できる楽しみな講座になりそうです。また、各団体に気軽に相談できるような小さな地図も作成することになりました。

連携団体の【ぴぼっと支倉】会議室で、七夕の講師と打ち合わせをしました。それぞれの団体の通所者さんに折ってもらう 折り紙をお持ち帰り頂き、当日の団体参加者や、復興の七夕作りのため土曜日には木町通小学校児童も同時に活動することなど確認しました。仙臺七夕のいわれや折り方など、たくさんの地域の方に、特に越してきたばかりの住民の皆さんに体験して頂けるよう準備したいと思います。【子育て支援センター支倉保育所】の幼児には和紙を使った吹き流し作りをお願いしました。参加団体マップも確認して頂き、地域の皆さんが各団体を気軽にご利用いただけるように周知したいと思います。

5月18日(土曜日)小学生から高齢者までの地域の方が仙台伝統の凧「するめ天旗」を作りました。思い思いのこだわりの絵を描いた「するめ天旗」は、ビルに囲まれたセンター屋上庭園であげました。仙台凧の会の講師の皆さんの指導を受けて、大人は童心に返り、子どもはあがる凧に驚き、楽しい時間を過ごしました。

6月8日(土曜日)仙臺箪笥金具職人 八重樫榮吉さんに彫金を指導して頂きました。各々が選んだ図柄をアルミニウム板に金槌と3本の釘先を使い表していきます。力が入り過ぎて腕が痛くなる大人、リズミカルに叩いて2枚目に挑戦する小学生など、一本の線にする難しさを感じながら、熱心に打ち込んでいました。作品が完成した後に、先生の金具作品をじっくり鑑賞し、他の受講者の作品を見たりしていると、窓からブルーインパルスの飛行風景も楽しむことができました。

7月5日(金曜日)7月6日(土曜日)折り紙サークル「あじさい会」さんと一緒に仙台七夕を作りました。5日は「仙台つどいの家」利用者さんも来館し、集まった地域の方20人と鶴を折ってくれました。共催団体の園児や通所者さんが折った鶴や染めた和紙を、大きな吹き流しや竹に飾りました。6日は学校地域支援本部とも共催し、地域の大人が子どもを手伝いながらひとつずつ作った飾りを丁寧に竹に結わえて、小学生が持ち帰れる小さな七夕を完成させました。71名もの参加者が夢中になって作る様子は仙台七夕飾りが仙台の伝統文化であることを実感させてくれました。大きな飾り二組はセンターロビーに、一組は「早稲田イーライフ青葉」さんに飾ってます。どうぞお立ち寄りください。ロビーの七夕には、願い事の短冊がどんどん増えていってます。

8月30日(金曜日)共催・連携団体の皆さんと「仙台七夕を作ろう」講座の反省会と、次年度への意見交換をしました。社会教育実習生も2名参加しました。

今年度はセンターが主体となり協力の方法を模索した初年度の講座でしたが、次年度は各団体の特色を活かした事業を、センターを主な会場とし、各団体が主体的に開催する、ということを主軸にして進めていくこととなりました。社会教育実習生は、地域団体の連携講座の話し合いの場に臨むことで、「地域とのつながりを持ち、共通の目的を模索する」重要性を理解できたと思います。