ページID:7776

更新日:2025年3月22日

ここから本文です。

令和6年度 みんなで守ろうホタルの里

講座レポート

2025年3月22日

3月9日(日曜日)『蛍生息地整備・カワニナ放流作業』

「むかい*いきもの研究所」の向井康夫先生を講師に、蛍生息地の整備とカワニナの放流作業を実施しました。当日は6名の実行委員の方々が参加し、みんなで蛍のエサであるカワニナの定着に向けて作業を進めました。

「むかい*いきもの研究所」の向井康夫先生を講師に、蛍生息地の整備とカワニナの放流作業を実施しました。当日は6名の実行委員の方々が参加し、みんなで蛍のエサであるカワニナの定着に向けて作業を進めました。

水路調査

生息地は昨年の12月に実施した水路改良作業の成果もあり水流は良好でしたが、昨年の天候の影響で水生生物は減少していました。ですが、オナシカワゲラやオニヤンマの幼虫など8種類のいきものが見つかり、昨夏の渇水を乗り越えた水生生物の姿を確認することができました。

カワニナ放流

今回と前回の水路調査の結果、蛍生息地で生息しているカワニナの数は大きく減少していることがわかりました。その状況を受けて今回カワニナを生息地に放流することとなりました。放流は当日実行委員の方々と採取したものに加え、事前に実行委員の方々が採取してくださったカワニナを合わせて約100匹近くのカワニナを観察路に放ちました。

今回と前回の水路調査の結果、蛍生息地で生息しているカワニナの数は大きく減少していることがわかりました。その状況を受けて今回カワニナを生息地に放流することとなりました。放流は当日実行委員の方々と採取したものに加え、事前に実行委員の方々が採取してくださったカワニナを合わせて約100匹近くのカワニナを観察路に放ちました。

活動を終えて

この活動はいきものを相手にしているため結果はすぐには出ず、長期的な活動を続けていく必要があります。しかし、今回の活動は実行委員一同改めて気持ちを一つにするものとなりました。今後は、今回放流したカワニナが順調に育つことができるよう、手を加えながら成長を見守っていきたいと思います。

12月22日(日曜日)『蛍観察路水路調査・改良作業』

「むかい*いきもの研究所」の向井康夫氏を講師にお招きし、坪沼地区にある蛍観察路の水路調査と改良作業を実施しました。

「むかい*いきもの研究所」の向井康夫氏を講師にお招きし、坪沼地区にある蛍観察路の水路調査と改良作業を実施しました。

当日は実行委員9名、講師1名、職員3名の計13名で作業を行いました。

調査の結果、水路ではホタルの餌となる カワニナの数が著しく減少していることが判明し、今後はカワニナが十分に育つことのできる環境を整備することで蛍の幼虫が今よりも増えるよう観察路の整備を行っていくこととなりました。

カワニナの数が著しく減少していることが判明し、今後はカワニナが十分に育つことのできる環境を整備することで蛍の幼虫が今よりも増えるよう観察路の整備を行っていくこととなりました。

また、今回の調査で水量がやや少ないことが判明し、水量が増加するよう観察路の水路の調整作業を実施しました。

次第に天候が荒れ大粒の雪が降る中、観察路の整備に皆さん一生懸命取り組んでくださり、

蛍が自生できる環境に一歩前進した作業となりました。

今後もみんなで協力しながら、この場所を大切にしていきたいと改めて感じました。

6月29日(土曜日)『蛍観察会』

6月29日(土曜日)、坪沼八幡神社において「第34回 蛍と平家琵琶の夕べ」が開催されました。

この催しは源氏と平家にまつわる伝説がこの地にあることから、平家琵琶の演奏とゲンジボタルの観察会を併せて行っているものです。

当日は、蛍に詳しい「定義ホタルの里づくり実行委員会」梅津義政 氏を講師にお招きし、開会の後に蛍についてのお話しをいただきました。蛍の種類や生態、観察する上での注意点などを教えていただき、日没後にいよいよ観察会が始まりました。

蛙の声や水音が聞こえる暗いあぜ道を進み、暗闇の中蛍の姿に胸を膨らませながら観察路を奥へと進んで行くと、その先には蛍の姿が!

「光ってる!すごい!」と初めて見る蛍の姿に大興奮する子どもたちと、

「久しぶりに蛍を見た、懐かしい」と遠い記憶に思いを馳せる大人の方々。

ふる里坪沼実行委員会やろりぽっぷ小学校の子どもたちが作った竹あかりと、自然の蛍。

二つの光に、老若男女それぞれがいろんな思い出を胸に灯した蛍の観察会でした。

6月18日(火曜日)『竹あかり作り』

6月18日(火曜日)ろりぽっぷ小学校にて、6月29日に坪沼八幡神社で開催される地域行事「蛍と平家琵琶の夕べ」の会場を優しく灯すべく、ふる里坪沼実行委員とろりぽっぷ小学校の子どもたちで竹あかり作りを行いました。

ワークショップ当日は朝から小雨。

ろりぽっぷ小学校の室内ホールをお借りしてのワークショップ開催となりました。

会場には、ふる里坪沼実行委員会の皆様と地域の竹細工職人さんらが駆け付け、子どもたちと一生懸命に竹あかりを制作していました。

竹林で切り出した竹を実行委員や竹細工職人さんらが事前にカットし、子どもたちはその竹に下絵を貼付け、大人と一緒にドリルで穴を開ける作業を行いました。それぞれが思い思いにデザインした下絵をもとに、大人と子どもが協力してできた竹あかりは、地域の大人と子どもたちとを繋ぐ絆そのものでした。

また、今年は新たに竹細工職人さんの発案で、竹あかりのアーチをつくることになりました。

竹あかりのアーチは、蛍と平家琵琶の夕べ当日に境内や蛍観察路入口に飾られる予定です。

「ろりぽっぷ」という文字のアーチをつくるべく、子どもたちは下学年グループと高学年グループで手分けをして竹あかり文字の制作に励んでいました。

この日作った竹あかりたちが、坪沼八幡神社の境内や蛍観察路に飾られ、見学に来た人たちの心を優しく照らしていました。

6月16日(日曜日)『蛍観察会の観察路整備・竹の切出し』

6月16日(日曜日)ふる里坪沼実行委員会のみなさんと生出市民センター職員3名で、6月29日に行われる蛍観察会の観察路の整備を行いました。

その通路は普段は獣害対策のために電気柵が張っていますが、通路の内側にポールを打ち込んでロープを張り、ソーラーライトをポールに取り付けることで、当日蛍観察会にいらっしゃった方が安全に歩けるよう環境の整備を行いました。

また、事前に実行委員の方々に下草を刈ってもらい、当日小さなお子様連れや高齢の方、車椅子の方などが見学にいらっしゃっても安心して見学ができるように道を整えました。

その後は竹林に移動し、「蛍と平家琵琶の夕べ」当日に会場に飾る竹あかりの竹の切出し作業を行いました。

竹あかりに適した太さの竹を選定し、根本付近から切り出していきました。

木が一本倒れるのと同じ勢いで倒れる竹に圧倒されつつも、竹の切り出し要員と山から運び出す要員に手分けして分かれ、竹あかりづくりの成功のために一生懸命に作業を行いました。

6月3日(土曜日)『蛍についての勉強会 in 定義』

6月3日(土曜日)、令和6年度の「みんなで守ろうホタルの里」の活動がスタートしました。

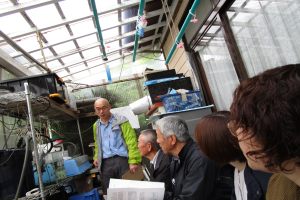

今回は、ふる里坪沼実行委員会のメンバーとセンター職員の6名が、「定義ホタルの里づくり実行委員会」の梅津義政氏のもとへ訪問し、蛍についての勉強会を行いました。

初めに定義の蛍観察路を見学し、その後、梅津氏が実際に蛍を飼育している様子や飼育環境の見学を行いました。

ご指導いただいた梅津氏によると、蛍の幼虫はとても活動的でコンクリートでできた用水路の壁も難なく登ることができるとのこと。

また、蛍は成虫のみが光るというイメージがありますが、実際は幼虫でも光るとのこと。

このことには参加者一同驚きでした。

蛍の特性や生きる力を深く知ることができ、非常に実りある勉強会となりました。

また、蛍飼育の肝である「カワニナ」の飼育についても詳しく教えていただき、蛍だけではなく、蛍を取り巻く環境の重要性を改めて理解する事ができました。

今後、坪沼のホタルが元気に飛び交うことに強く思いを馳せた見学会となりました。