ページID:5153

更新日:2025年3月25日

ここから本文です。

令和4年度 田子市民センター主催事業「田子の魅力発信広報部」企画 田子まち歩き「七北田川自然観察と地域の神社散策」

初夏編講座レポート

2023年1月22日

(初冬編)「七北田川自然観察と地域の神社散策」 受講生2人 田子周辺の七北田川散策

日時:令和5年1月19日(木曜日)10時00分~11;45 講師:田子の魅力発信広報部

1 オリエンテーション ①体調の確認 ②コースの説明 ③質疑応答 ④準備運動

2(出発)田子市民センター⇒A二木神社⇒K宮城野大橋⇒Q七北田川サイクリングロード⇒J田子大橋⇒C愛宕神社⇒G五平渕古碑群⇒田子市民センター(解散)

冬の田子のまちあるきは、好天に恵まれ暖かな日差しの中歩くことが出来ました。

二木神社では、14日に行われた「どんと祭の様子」や銀杏木についての説明がありました。宮城野大橋や田子大橋の上からは遠く蔵王山や泉ヶ岳の雄大な景色を見渡せ、田子の町も一望できました。七北田川にはたくさんの白鳥の群れもおり、幼鳥をかばいながらいくつもの群れが川を行き来しています。田子大橋から下を見ると、いつもどなたかが餌をあげているのか,白鳥たちが集まってきてしまいました。中州には白鳥たちの足跡が象形文字のような模様になって見えていました。

火伏の愛宕神社や五平渕古碑群を回って帰路につきました。

初冬編)「七北田川自然観察と地域の神社散策」 受講生15人 会場:第一会議室

基調講演 日時:令和4年12月15日(木曜日)10時00分~11;30

「江戸時代の田子村と福室村の七北田川鮭留紛争について」

講師:仙台歴史民俗資料館 学芸員 畑井 洋樹氏

その昔、寛永13年(1635年)に田子邑、福室邑の間にあった七北川を遡上する鮭をめぐって起こった紛争についてお話を伺いました。江戸時代の田子邑や福室邑の背景や特産品、関係者等に関することを、当時を記録した「仙台藩家臣録」、「安永風土記」、「封内土産考」などからお話があり、紛争を記録した「伊達治家記録四」の数行の書付から事件の考察を伺いました。一般受講生からは、当時江戸幕府に献上した一大ブランド品「田子芋」について話があり、その方は最近まで田子芋の種芋を所有していたそうで「里芋が泥臭くなく上品で、粘りがあっておいしい芋であり、良く育つ土地柄だった」と、紹介してくださいました。講師からも、「ぜひ小学校などで栽培して、地域活性の一助としてはどうでしょうか。」とのご提案を頂きました。

6月23日(木曜日)自主企画「田子まちあるき『七北田川の自然観察会と神社散策』」

9時00分~11時00分 参加者:13人

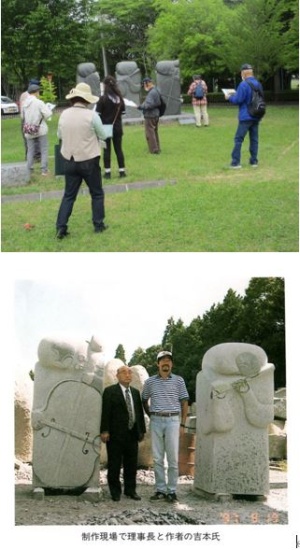

まち歩きの前に準備運動の為移動した田子二丁目公園内にあるモニュメント「響き」を見学。「響き」は、平成9年に行われた田子地区区画整理事業の完工記念のモニュメントです。安らぎと潤いのある愛と活力に満ちた文教地区に相応しいものとして建てられています。写真下は、当時の理事長と作者(吉本氏)の写真です。

田子にある仙台初の雨水調整池(うすいちょうせいち)について案内をしました。平成の田子区画整理事業の際に建設された所で、住民の方もその規模や中身を知らない方や、単に空き地と思っていた方などがいて、地下施設の規模に驚かれていました。東日本大震災後の内陸集団移転になった田子西地区のも雨水調整池は3か所設置されているそうです。

田子のビュースポット(絶景が見られる地点)の説明です。晴れた日は蔵王~泉ヶ岳が一望できます。春の田植え前は、水かがみになった田んぼが美しいとの事。特に晴れた日の日没時の夕景が一年を通して素晴らしいとのことです。こちらの風景は田子市民センターのホームページ私のまち/フォトギャラリーや田子の魅力に掲載しています。良かったらご覧ください。

Q七北田川サイクリングロード⇒ I 通学橋跡⇒L水神宮⇒B白杉神社⇒H湯殿山の碑をとおり帰館しました。白杉の由来である杉の木や、祠の後ろ手にある乳銀杏を案内され、杉は葉先が白というよりは黄緑色になっていました。白杉稲荷で起こったちょっと怖い逸話から、犬を飼わないという言い伝えがあるお宅の話も聞きました。

受講した皆さんは、案内をした広報部の皆さんの地域の方ならではのお話しに、聞き入っていました。

【参加者からは以下の感想をいただきました】

- いつも散歩している地域のいろいろなお話が伺えて、散歩が楽しくなりそうです。

- 蔵王や泉ヶ岳が一望できる場所に、天気のいいときに自転車で来てみたいです。泳いでいる鯉も見たい。

- 雨水調整池の施設について、あのような施設が設置されていたことが分かりました。

- 地域の祠等の場所は知っていたけれど、改めてお話を伺って再認識しました。

初夏、緑まぶしい街路樹の道を通り、七北田川沿いのの自然観察をしなが二木神社や白杉神社への散策を楽しみませんか?

日時:令和4年6月23日(木曜日)10時00分~12時00分

募集人数:20人(雨天中止)参加費無料

持ち物:飲料水,帽子,汗拭きタオル,マスク着用,歩きやすい靴と服装でお越しください。

申込:6月1日(水曜日)10時00分から(先着20人) 電話または窓口で受け付けます。

集合:田子市民センター 9時30分受付開始

文治5年8月源頼朝が、二木明神(現在の二木神社)の二本の杉の木に馬をつないだとされる場所は、社の裏手とされます。源頼朝が、二本の杉の巨木に馬をつなぎ休息した際、この地を二木と呼ぶようにといい置いて出陣したことにより当時(1189年)頃からこの地を二木と呼ぶようになったと伝えられています。(二木神社HP神社の由来)現在は住宅地になって、田子の浦を思わせる風景は見られませんが、当時の面影を偲ぶものが、宮城野大橋についています。この逸話は、田子村の由来となり、「田子・二木(ふたき)」のいずれも、田子の地は、頼朝所縁の地名とされています。

5月29日放送のNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」では、冒頭の5分で奥州合戦は終わってしまいました。吾妻鑑によると、源頼朝と鎌倉武士の鑑とされた畠山重忠、髭の和田義盛等の名だたる御家人も田子の地に来られたようです。地域の方から教えていただきましたことで、田子の旧家の屋号に「トメノイエ」とされる御宅があるそうです。言い伝えから、屋号の由来は「頼朝のお世話をした」・・・(泊めの家・留の家)とされ、頼朝の軍が田子に立ち寄った際に地域として食事や休息の場を取り仕切ったことからきているのではないか。ということです。

NHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』ご覧になってますか?

5月22日のお話しで九郎義経の最後の場面が描かれていました。5月29日の放送でいよいよ「奥州合戦」のようです。

前回、源頼朝が田子の地を通過したことを紹介した『吾妻鑑』文治5年8月14日のくだりを詳しくご紹介します。

万葉 多賀城ミュージアムより

迫りくる鎌倉幕府軍に対して防衛を命じた泰衡は、その後方にある多賀城の国府に入り、全軍の指揮にあたります。しかし、奮戦むなしく奥州軍は大敗。

多賀城から平泉方面に向けて退却した泰衡と入れ替わるように多賀城入りした源頼朝は、東海道からやってくる自軍と合流するために多賀城で待機することにしました。(旧暦8月12日)

泰衡の行方が判明したのはそれから二日後。頼朝は泰衡を討つべく軍に出陣を命じ、自身もまた、戦の決着をつけるべく多賀城を後にするのでした。(旧暦8月14日)・・・・

田子に伝わるお話はこの途中で、頼朝を含む鎌倉の軍勢が冠川(現 七北田川)を渡り、休憩をされた際の逸話ではないか・・・・と。

お問い合わせ

講座は終了しました。