ページID:5309

更新日:2025年3月25日

ここから本文です。

令和4年度 市民企画講座「七郷ウォークラリー」

【講座レポート】 市民企画講座「七郷ウォークラリー」

2023年2月15日

2月12日(日曜日)市民企画講座「七郷ウォークラリー」~地形・地名から探る七郷の歴史~

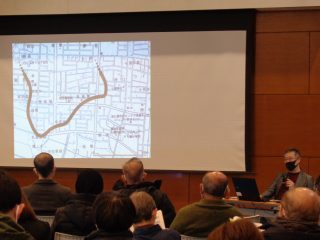

元仙台市史編さん室長の菅野正道氏を講師に「地形・地名から探る七郷の歴史」と題して講話をいただきました。

企画委員の企画で10月から11月にかけ地域情報紙tekutekuを手に七郷地域を歩きました。その後企画委員から、もう少し詳しく地域を知りたいね、という意見が出て今回の開催に至りました。

初めに七郷の沿革についてお話がありました。その後、地形概要と続きます。自然堤防や浜堤は周囲より高く水はけがよいために、宅地や畑地として利用されることが多く、古くからの集落は、そのような場所に成立したものと考えられるそうです。七郷という地名についても講話頂きました。明治22年に七ヶ村が合併し村が発足した際に、村域の灌漑用水となっている七郷堀から「七郷」という地名を採ったそうです。「屋敷」・「養賢堂」・「矢取」についても講話頂きました。

参加者からは、「住んでいる地域を再確認でき、興味が増した。」「区画整理で地名がなくなり寂しい思いをしていたが、なくなってしまった地名、またその意味を次世代に伝えていきたいと思った。」等、嬉しい感想をいただきました。

11月12日(土曜日)第3回 市民企画講座 七郷ウォークラリー 七郷神社、六字の銘、白山神社方面

第3回目の「市民企画講座 七郷ウォークラリー」、本日は七郷神社、六字の銘、白山神社方面を歩きます。各ポイントでの説明は、企画委員の佐藤利恵さんと沼里理恵さんです。teku-tekuを手に出発です。

市民センターから東へ約200メートル先の民家の敷地内に、推定樹齢300年の大桑の木があります。この桑の木は仙台市の保存樹林に指定されています。当時は、養蚕が盛んだったことが推測できます。

七郷神社は、江戸時代に「熊野権現」として荒井字新屋敷に鎮座したのが始まりだそうです。明治44年に県令により「村社七郷神社」と改称し、「宗教法人七郷神社」と認証されたのが、昭和28年だそうです。境内の松の大木が歴史を物語っているようでした。

六丁の目にある「六字の銘」は、太子堂に祀られている石碑です。左右が逆の鏡文字で「南無阿弥陀仏」と彫られてあり、弘法大師が書いたとの言い伝えがあるそうです。

白山神社は全国にあり、金沢市郊外の鶴木町にある白山比咩(しらやまひめ)神社が総本社です。この地の白山神社は、国分氏の家臣が分霊を祀って創建されたそうです。

地域を歩いてみると、由緒ある神社や石碑が多くあることに驚きました。「逆さ文字は、よくわからなかった。」「弘法大師様が杖を突いた場所を掘ると、水が湧き出た話はよく聞きますが、六丁の目にもその場所があったのですね。」参加者の感想です。

ウォークラリーは今回で最後となりますが、これからもマップを手に地域のあの場所・この場所を訪ねてほしいと思います。

10月29日(土曜日)第2回 市民企画講座 七郷ウォークラリー ~浪分神社、谷風の墓、雷神社方面

第2回目の「市民企画講座 七郷ウォークラリー」、本日は浪分神社、谷風の墓、雷神社方面を歩きます。各ポイントでの説明は、企画員の髙橋幸さんと蒲町小社会学級の林陽子さんです。teku-tekuを手に出発です。

浪分神社では、霞目町内会の方から「浪分神社の由来」について書かれた資料をいただきました。それには、江戸時代に大津波があった時、白馬に跨った海神が現われて大波を南北に二分して鎮めたと書かれてありました。地域に古くから伝わる伝説です。今は、あらゆる除災招福の神社として崇敬されています。

谷風の墓では、林さんが、谷風の幼少期から横綱になるまでを記した紙芝居を読んでくれました。また、谷風さんが使用したお椀や、弓取り式での弓を写真で拝見し、重ねて谷風さんの偉大さを知ることができました。

雷神社は、江戸時代の蒲町周辺で、七日七夜雷が鳴り響き落雷が相次ぎ村人たちが恐怖におののいていた時に、水神に雷除けを祈願するため社を建てて村の鎮守としたのが始まりだそうです。

七郷地域は、神様に守られて今日に至っていることを再認識しました。

「紙芝居が面白かった。」「何気なく通っているところですが、説明を聞くと新しい気づきがあり、とても良かった。」参加者から感想をいただきました。

10月8日(土曜日)

第1回 市民企画講座 七郷ウォークラリー ~十文字道しるべ石、長喜城の居久根方面

昨日からの雨も上がり秋晴れの本日、ウォークラリーには最適の日となりました。十文字道しるべ石、長喜城方面を歩きます。各ポイントでの説明は企画員の髙橋幸さんと佐藤利恵さんです。teku-tekuを手に出発です。

コースの途中には今では珍しい公衆電話ボックスがあり、参加の小学生が10円玉やテレホンカードを使って市民センターに電話を掛ける体験をしました。

大正9年に建てられた十文字道しるべ石には、荒浜、保春院前丁(町)、榴ヶ岡、七郷村役場への距離が記されていました。

長喜城へ向かう途中の荒井十文字公園で休憩を取りました。この公園を含む周辺一帯は中在家南遺跡になっており、2千年前の水田跡で多数の木製農具が出土し市の文化財に指定されています。水分補給の後、長喜城地区に向かいました。

長喜城の地名は、長(とこしえ)に喜(よろこび)満つる城(集落)を築こうと願って付けられたそうです。(「ふるさと七郷」より)長喜城の屋敷林(居久根)はスギやケヤキが茂り、平成30年に仙台市の保存樹林に指定されました。

最後に地区の守り神である神明社(皇大神宮)をお参りして、本日のウォークラリーは終わりました。

「電話を掛けたのが楽しかった。」「いつもは通り過ぎてしまう所も、じっくり話を聞きながら歩くことができて、とても勉強になりました。」等々参加者の感想です。

お問い合わせ

七郷市民センター ☎022-288-8700