ページID:4907

更新日:2025年3月25日

ここから本文です。

令和4年度「岩切いろいろ見てみ隊」講座レポート

「岩切いろいろ見てみ隊」講座レポート

2022年6月10日

5月14日(土曜日)10時00分~12時00分

第1回「江戸時代以前の岩切の歴史」

講師:仙台市文化財課 佐々木 徹氏

- 中世陸奥国の中心地・岩切

- 多賀国府と留守氏

- 中世都市「陸奥付中」

- 府中の霊場~岩切東光寺と青葉山

- 中世留守氏と岩切

- 鎌倉時代の留守氏

- 南北町~室町時代の留守氏

- 戦国時代の留守氏

- 江戸時代における穀倉地帯・岩切

- 岩切村の主要産業と村高

- 兵藤大隅の新田開発

2日目から4回目で「歴史ウォーク」としていにしえの岩切の歴史にふれながら散策する前に岩切の歴史についてお話していただきました。

【受講生の感想】

- 中世の岩切の様子や変遷がわかり興味深かった・

- 歴史の跡が今でも残っており、魅力的な地域だと改めて思いました。

5月21日(土曜日)10時00分~12時00分

第2回「歴史ウォーク①」岩切城方面

講師:ガイド 岩切歴史探訪の会

集合 県民の森 中央記念館駐車場

➡入山入口➡一の丸➡二の丸➡三の丸

東北最大級の「中世の山城」

東北最大級の「中世の山城」

国指定史跡「岩切城跡」

「県民の森」の一角にかまえる四季の綾りに包まれた歴史豊かな中世の山城を訪ねてみました。

かつてこの城跡での戦で戦死した人たちに鎮魂のフルートの演奏を捧げました。

かつてこの城跡での戦で戦死した人たちに鎮魂のフルートの演奏を捧げました。

5月28日(土曜日)10時00分~12時00分

第3回「歴史ウォーク②」東光寺・八坂神社方面

講師:ガイド 岩切歴史探訪の会

集合 あかぎれ地蔵前 ➡ 東光寺山門 ➡ 板碑 ➡ 摩崖仏 ➡ 八坂神社 ➡ 冠川神社

「あかぎれ地蔵」

東光寺の門前のお堂の中にあかぎれ地蔵が収められています。以前の東光寺西側の崖面から現在地に移されたました。地域の誰かが、あかぎれがひどく困っていましたが、この地蔵さんを信仰し、お参りをしているうちに、ひどかったあかぎれも良くなったという話が広まって、「あかぎれ地蔵」と呼ばれるようになったのではないかという説もあります。

「東光寺 摩崖仏」

境内西側の崖面に四つの石崖があります。右側に薬壺を持った薬師如来、左側には阿弥陀如来が安置されています。この摩崖仏は東光寺開基の慈覚大師が一夜のうちに造ったと伝えられ、「宵の薬師」と言われています。菅谷には「夜中の薬師」湊浜には「夜明けの薬師」があります。仙台市博物館にレプリカが展示してあります。

「八坂神社」

「八坂神社」

文治元年(1189)井沢家景が京都の祇園より勧進天王山に創建、戦国期に荒廃したのを政宗が寛永年間(1624~43)に現在地に遷宮し祭田200文を寄進。祭神は素佐男神。明治43年(1910)岩切村内の大小の神社を合祀しました。

6月4日(土曜日)10時00分~12時00分

第4回「歴史ウォーク④」義経石、今市、横町方面

講師:ガイド 岩切歴史探訪の会

集合 市民センター ➡義経石 ➡ 弁慶石 ➡ 親子倉 ➡ 横町

「義経石」

昔、源義経が弁慶と力比べをして高森山からから投げたとされる石。その後義経と弁慶の投げた石は石神様とした奉られました。

「弁慶石」

「弁慶石」

弁慶石は以前畑の中にありましたが、現在住宅が建ちこの場所に移転しました。

「仙台城の板倉」(今市)

「仙台城の板倉」(今市)

この倉は藩政時代に仙台城に建設さたもので、明治4年仙台城が解体される時、岩切村戸長だった洞ノ口の大沼清助氏が払い下げを受け、宅地内に再建保存しました。それを日野家が、昭和4年に譲り受け、屋敷内に再建しました。板倉が連結した親子倉形式です。昭和53年(1978)に宮城県指定有形文化財に指定されました。

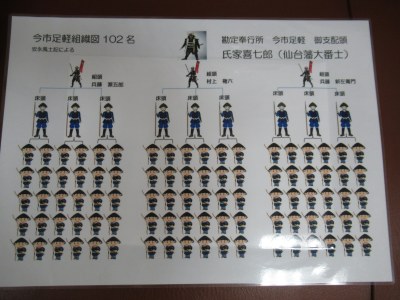

「今市足軽」

「今市足軽」

寛永2年町場住人が弓組足軽に取り立てられました。この今市足軽と福田・諏訪の足軽を三町足軽とも呼びました。

「横町」

昭和初期、横町には多くの店がありましたが、七北田川の河川改修工事により、昭和44年には横町は姿を消しました。横町があった場所は、今は七北田川が流れています。

【受講生の感想】

- 住んでいる近くに中世から続く所があり、もっと岩切のことが知りたくなりました。

- 地元の再発見をしました。

- 歴史ウォークの3日間とも好天に恵まれ、さらにスタッフの方々の熱心さに心を打たれました。これからも機会があれば参加したいと考えております。

- とても丁寧に説明していただきありがとうございました。資料ゆっくりと見たいと思いました。