ページID:8256

更新日:2025年3月25日

ここから本文です。

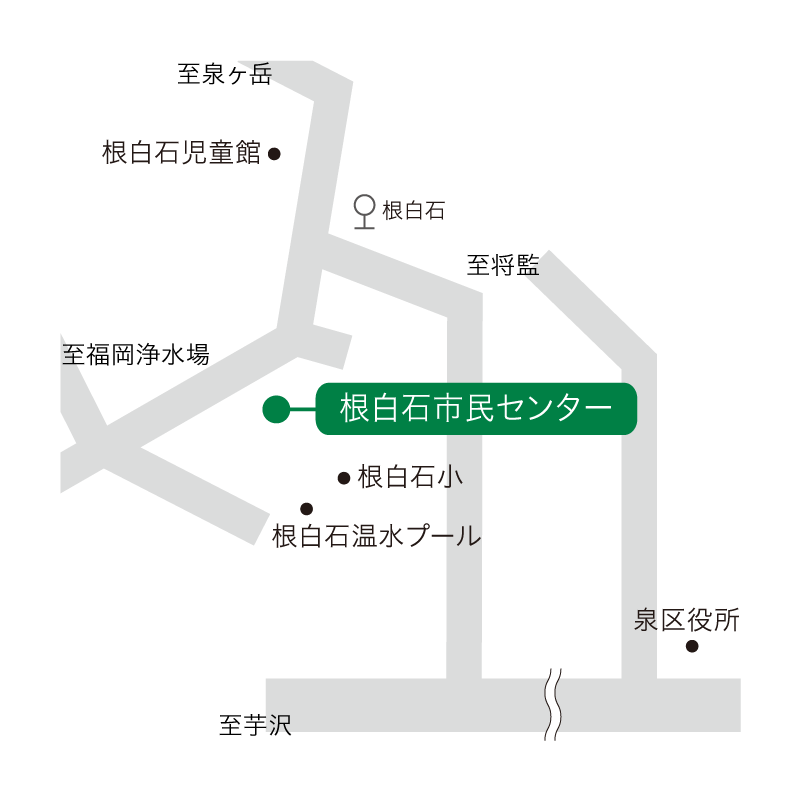

令和6年度 さわやか大学

令和6年度 さわやか大学(開催レポート)

2025年2月28日

【第8回】「さわやか大学ウィンターコンサート」

最終回である第8回は令和7年1月16日(木曜日)に、バイオリニストの長谷川康氏、フルーティストの芦澤曉男氏、ピアニストの東歩美氏をお迎えして、生演奏による音楽鑑賞会を催しました。

和やかな雰囲気で堅苦しくなく始まったミニコンサートは、楽器の説明や音色のクイズ、ちょっとしたエピソードトークも交えながらの楽しい進行の中で、受講生たちは一流の演奏家の息づかいと音色に触れました。プロの生演奏に接するのが久し振りという方や距離がとても近い演奏に感動される方、プロの音色を一音一音はっきりと聴き取れたことに感動された方、世代に合ったポピュラーな選曲に懐かしさを覚えた方、昨日までの気持ちがポジティブにリセットされた方など様々な感想が寄せられました。

距離を身近にプロの生演奏を聴く貴重で贅沢な機会に、受講生たちは演奏家3名を讃える盛大な拍手を送りました。気持ちが前向きになる音楽と会の雰囲気に称賛の声が多く寄せられ、音楽鑑賞の機会を今後も持ちたい、再び開催してほしいという声が多く聞かれる会となりました。

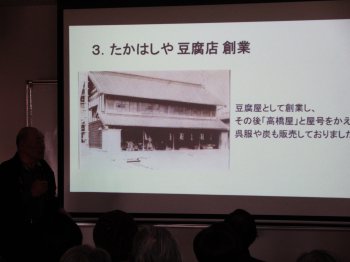

【第7回】「髙長商店と根白石の歩み」

第7回は12月19日(木曜日)に、根白石の中心にお店を構えて百数十年となる髙長商店の髙橋長也氏を講師にお迎えし、お店の歴史とそこから見える根白石・泉西部地区の今昔を講話いただきました。

髙長商店の創業者はペリー来航の年に生まれ、明治14年に豆腐店として創業、明治36年に抜刀強盗が入り、明治39年に日露戦争祝勝ちょうちん行列があり…と、お店を取り巻く出来事の話に時代を感じつつ、貴重な当時の写真を見せられたり、お店に残っている往時の貴重な木箱や縁起物を見せられたりしながらお話が進みました。

昭和初期と中期の頃の根白石中心部の商店マップから当時の町や暮らしの様子に受講生は思いを馳せ、数々のエピソードに根白石・泉西部地区の歴史や地域性を学ぶ稀有な機会となりました。

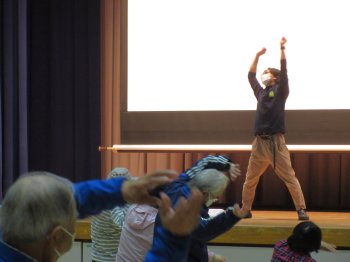

【第6回】「ラジオ体操でも始められる介護予防・フレイル対策」

第6回は11月21日(木曜日)に、仙台市健康福祉局との介護予防月間連携事業として「ラジオ体操でも始められる介護予防・フレイル対策」を開催いたしました。講師には(一社)宮城県理学療法士会より理学療法士の丸屋健氏がお越しくださり、サポートに理学療法士の石田航氏もお越しくださりました。

まず受講生たちは座学で高齢化社会の現状や介護のこと及びフレイルという概念、社会的フレイルや身体的フレイルを防ぐための手立てと介護予防効果について学びました。そして誰もが知っているラジオ体操には健康効用効果がたくさんあることを学んだところでラジオ体操の実技へ移りました。

ラジオ体操第1を一通りやってみると、受講生全員ができました。それだけ浸透しているラジオ体操ですが、次に講師からラジオ体操第1にある各体操(13種類)のポイントが解説指導され、受講生の皆さんもポイントを押さえた体操を身体に覚え込ませていきました。そしてもう一度ラジオ体操第1を通して実践し、受講生の皆さんは血行促進や代謝アップ、全身運動による体力年齢の若返りにつながる実感(とともに体操にしては想像以上の疲労感)を得ていました。ラジオ体操を始めとした身体を動かす習慣を取り入れたいとする受講生の声が多く聞かれる回となりました。

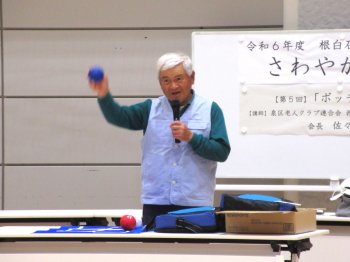

【第5回】「ボッチャ体験」

第5回は10月24日(木曜日)に「ボッチャ体験」を行いました。講師には泉区老人クラブ連合会西部地区老人クラブ連合会の佐々木孝会長をお迎えし、会場をいつもの会議室からホールに移して、複数チームに分かれての実戦形式で体験を行いました。

パラリンピックの競技種目としてテレビ中継で見たことがあるけれども、実際にやってみたことがないという受講生がほとんどで、ボールの質感や投げた時の感覚など初めてからのスタートでしたが、ゲーム数を重ねていくうちにコツをつかんだ受講生の方はボールコントロールが冴えてくる場面もありました。

初めての難しさの中でもルールを理解していくと面白さや奥深さを受講生の方々は感じていたようで、身体への負担が少ないことからも、また機会を作ってやってみたいという声が多く聞かれる体験となりました。

【第4回】「高齢者のお金を守る!」&「ここだけの節約術」

第4回は9月19日(木曜日)に「高齢者のお金を守る!」と「ここだけの節約術」という2つのテーマで、講師にSMBCコンシューマーファイナンス株式会社仙台お客様サービスプラザの若松千尋氏をお迎えし開催いたしました。

最初のテーマ「高齢者のお金を守る!」では、どのような場合にトラブルや詐欺・不正に遭いやすいか、あるいはどのような場合が詐欺や犯罪の可能性が高いかなど、昨今の高齢者を取り巻く金融トラブルや犯罪などの事例を学びました。それぞれの詐欺や不正の手口への防衛となる対処も学び、心当たりのある受講生からは学んだことを忘れず焦らずに実践したいとの感想が寄せられました。

続いてのテーマ「ここだけの節約術」では、特に日常的に要してしまう経費を節約節減する取り組みやアイディアについて学びました。食料費、住居費、光熱水費、医療費などの分野別で節約事例を学び、無理のない範囲で目標を立てて取り組むことがコツであることなどを教えられる講座となりました。受講生たちは日々の生活パターン等を思い巡らし、取り組めそうな節約行動に意識を向ける良い機会となりました。

【第3回】「福岡の鹿踊・剣舞」

第3回は7月18日(木曜日)に「福岡の鹿踊・剣舞」と題して開催いたしました。根白石市民センターが管轄する泉西部・福岡地区には、350年以上も前から伝承されている鹿踊と剣舞が現存しています。仙台げいのうの学校教務主任の千田祥子氏と福岡鹿踊剣舞保存会の方々を講師に迎えて、地域に伝わる民俗芸能を学びました。

鹿踊と剣舞の民俗芸能である前の本質的な意味合いや、仙台開府の頃に仙台城下の八幡堂(青葉区八幡)にあった鹿踊と剣舞が主に北の各地に一対で伝承されたこと、伝えられた地域で派生していった歴史、八幡堂系とされて仙台市内で現存しているものは泉区福岡地区のほか同区上谷刈地区と青葉区川前地区の3組と僅かになったこと、福岡鹿踊剣舞は昭和39年に旧泉町無形民俗文化財に指定され、平成3年(1991年)に宮城県指定無形民俗文化財に指定されたこと等を、千田氏や保存会会長の鴇田義夫氏より講話いただきました。

また、保存会副会長の石川壽氏より鹿踊歌や剣舞歌の披露と説明があり、鹿踊と剣舞それぞれの踊り手の方々が実際に衣装を纏って基本の所作を披露するなど、鹿踊と剣舞にまつわる数々のエピソードも所々に聞きながら盛りだくさんの内容でした。

受講生の皆さまの中には、地元に暮らしても鹿踊剣舞を見たことが無いという人、福岡小学校の児童たちが取り組む鹿踊剣舞の伝承活動は見たことがるけれど保存会の踊りは見たことが無いという人が多く、今後観ることができる機会として根白石市民センターまつりや鷲倉神社の例祭などに足を運びたいという感想が多く寄せられました。

【第2回】「根白石まちあるき・プチ」

第2回は6月20日(木曜日)に「根白石まちあるき・プチ」と題して開催いたしました。根白石市民センターから白石城跡までの片道1キロメートルほどの道程を、根白石ガイドボランティアの方々よりガイドを受けながら歩き、古くからの寺院や史跡などを目の当たりにしながら地域のことを学べる機会といたしました。また、前回テーマ「~元気に百歳まで歩こう!」も意識しての内容でした。

受講生の皆さまは3グループに分かれ、それぞれガイドボランティアのメンバーが先導して出発し、髙長商店前に残る井戸や、牛馬を繋ぎ留めた石など古くからの風情を楽しみつつ歩みを進め、根白石の中心に位置する満興寺から見学しました。お寺に伝わる七不思議の一つで山号の由来ともなっている桂の古木を始め、境内の建物を中心に見学しながらお寺と地域の歴史の説明をガイドボランティアより受けました。

続いて白石城跡に向かい、今に残る伊達政宗の祖母・栽松院(伊達氏十五世晴宗公の正室・久保姫)の墓、黒川李氏の墓、宇佐八幡神社などを見学しながら、城としての歴史と城跡となってからの歴史、地域としての歴史の説明をガイドボランティアより受けました。

根白石市民センターの老壮大学事業ではこれまであまり無かった屋外での回、ゆっくりでも片道20分弱のコースを歩いた受講生の皆さまからは、足を運んだことの無かったお寺や史跡を知ることができたこと、座学ばかりではないことへの新鮮さ、ガイドボランティアの存在や活動を垣間見ることができたことなど、いろいろな感想を頂戴することができた回となりました。

【第1回】「しっかり食べて、元気に百歳まで歩こう!」

令和6年度の根白石市民センター「さわやか大学」は、応募定員を超える受講申込を頂く中、5月16日(木曜日)に開講し第1回を開催いたしました。記念すべき令和6年度最初の回は、(公財)仙台市医療センター仙台オープン病院より土屋誉院長を講師にお招きし、「しっかり食べて、元気に百歳まで歩こう!」というテーマで講演をいただきました。

日本における平均寿命と健康寿命の推移、年齢別介護認定率の数値が示す現状と、高齢者が要介護に至る過程とフレイル、フレイル予防に係る運動と筋力や食事と口腔ケアについて等を学び、また土屋先生が特に着目している亜鉛の働きについて講話をいただきました。

受講生の皆さまは熱心に講話を聴き、「普段の歩きにインターバル速歩を試してみる」「食事のとり方に気をつけてみる」「亜鉛の大切さがわかった」などの感想が寄せられました。

時にユーモアも交えながらの充実した内容の講話と、質疑には具体的にお答えくださる土屋先生のご対応に、受講生の皆さまは大きな満足感を得られる大変盛況な第1回目となりました。