ページID:8441

更新日:2025年3月25日

ここから本文です。

高森きっずチャレンジ

第4回 高森東公園を探検しよう

2024年11月17日

「高森きっずチャレンジ」は、高森市民センターが担当する高森東小学校、高森小学校の小学生に向けて、学校の学びとは違った、体験学習の場、互いの交流の場を設けて、学びの幅を広げていく講座です。

以前の小学生は、地域の下級生が上級生に遊びに誘ってもらい、地域のことや遊び方、交流の仕方などを自然に学び身に付いていたものです。近年、子どもの減少にはじまり、個の遊びが増えていくことで、その良き交流が失われてきました。

そこで今回は、地域の皆さんが世代間交流事業として、高森東公園を舞台に実施する「高森東公園を探検しよう」に参加します。異学年の子どもたちの交流だけでなく、その保護者世代と、地域活動を進めている世代との交流…顔の見える関係づくりをねらいとして、地域の自然資源「高森東公園」を舞台に『たんけん』をキーワードにして晩秋の高森東公園の様子を観て・聞いて・学んで・においをかいで・さわって・作って・工夫してみる体験が待っているとのことです。

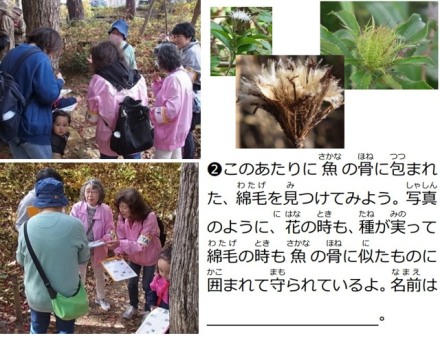

参加者は、子ども20名と保護者や地域住民が27名です。このイベントのスタッフも23名とたくさんの皆さんが公園の芝エリヤに集まり始まりました。小川高森東地区社会福祉協議会長のあいさつや、探検のしかたの説明があり、10カ所の観察ポイントを探検しながら観察と体験のひと時が始まりました。

これからは、10の観察ポイントでどんな学びや体験が繰り広げられていたのか、ご紹介します。

1つ目のポイントでは、コマづくりに挑戦します。材料はドングリです。「ドングリという名前の木はあるかな?」との問題も出ていました。答えは・・・ないです。ドングリというのは堅果という固い果実ができる木の果実の全体の名前と教わっていました。コマのつくり方を教えてもらいながら作っている様子です。

隣では、オニグルミのクルミ(堅果)は、水に浮かぶか沈むかとの問題が出されていました。クルミは果実の中にある種です。次の世代の木が育つようにと、たくさんの果実を実らせます。その果実を元の場所から広げるには、まずは動物に食べてもらうです。カラスがオニグルミの実を運んで道路に落とし、車のタイヤで割ってもらって、中のおいしいところだけを食べていることは、皆さん知っていると思います。動物に果実を寒い冬の保存食として土に埋めて隠してもらって、そのまま忘れてしまったら、次の春芽が生えてくるかもしれません。

もう一つの方法、むしろこちらで広がっているんだよというのが、水に浮いて水の流れや川の流れで運んでもらって広がっている点です。海水浴に行ってクルミを拾ったことがあると話してくれた子どももいました。子どもたちは「そうなんだすごい」と感心していました。

2つ目のポイントでは、不思議な花の形を伝えます。オケラという花で、小さな花の集まりの頭花を支える「苞」という葉が、魚の骨のような形をしているのを見てもらいたいとのことです。今は小さな花の集まりは、綿毛をつけた種を含む果実の集まりとなって、魚の骨に包まれて、今にも綿毛が飛ぼうとしているところでした。子どもたちは初めて見たと感心していました。

3つ目のポイントでは、紅葉の綺麗な葉と赤い果実を観てもらいます。ガマズミという木です。説明によりますと、公園にいるヒヨドリらの野鳥がこの赤い実を食べているので、もう10個ほどしかついていない様子を、みんなで見上げています。紅葉している葉の色も、これからさらに写真のような鉄錆色、鉄紺色に染まっていくとのことで、これからも観に来てくださいとすすめていただきました。

4つ目のポイントでは、ひっつき虫と呼ばれている果実を紹介します。洗濯物を干しているときに見かける、ブラジャーが下がっている様子に似ている果実を付けているの見てください、と指さされました。ヌスビトハギという花の果実です。中に種が入っています。服につけてみてと言われてつけてみると、しっかりと付きました。剥がすときもなかなか取れなくてしっかりと付いているのが分かりました。例えばスニーカーのひもの代わりに使われているバリバリとはがしてくっつけるマジックテープは、この様子を製品にしたと教えてもらいました。このようにくっつく果実の仲間みんなを「ひっつき虫」と言うことも初めて聴きました。自然の不思議な力を、人間が利用している点にも関心を寄せていました。

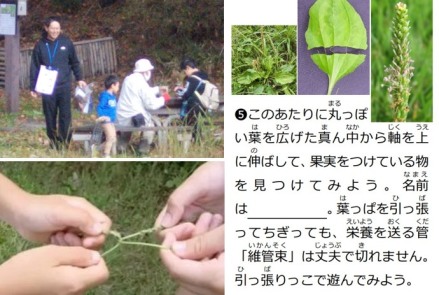

5つ目のポイントは、踏まれても丈夫に育つ植物を見せていただき、その長い茎を引っ張り合う遊びを教わりました。オオバコという草花です。学校の校庭でもよく見かける葉と茎です。葉っぱも引っ張っても維管束という栄養を送る管が丈夫で、人に踏まれても切れることなく、生き続けることを教えてもらいました。茎の先には今種ができていて、人に踏まれると靴の裏にくっついて、歩いた先ではがれてそこで芽を出して広がるんだと、人がオオバコを広げているんだと教わりました。

子どもたちは何度も何度もオオバコ相撲をして、次のポイントに行くのを忘れていました。

6つ目のポイントでは、太陽のメラメラのような花を咲かせる花の後の果実の集まりを見せてもらいました。アメリカセンダングサと言い、花の後の小さな果実がひっつき虫で、その集まりです。もらった果実の集まり(頭花)を観ると細い針がいっぱい出ています。そのまま服にくっつけるとくっついてなかなか取れません。カップルーペでその針の付いてる小さな果実を覗いてみると、2本の針の先は逆さ向きのトゲがいっぱいついていて、それがひかかってぬけないのを教わっていました。

その頭花を雪合戦の雪玉のようにして、投げ合って遊んだことも教えていただきました。「投げてみたら相手まで飛んで行くので、面白いあそびだ」と話していました。

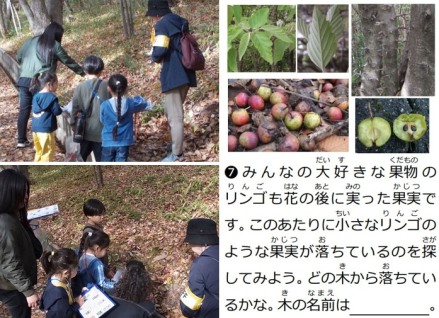

7つ目のポイントでは、リンゴ或いはナシのような果物を探すことから始まりました。大きさはちっちゃかったですが、リンゴに似た赤や青の果物を見つけていました。オオウラシロの木の果実です。カッターで割って中を観ると、リンゴやナシと同じように種も観えました。リンゴやナシもこのように木になる果実を、人間が手をかけて大きくおいしくなるようにして、果物としていただいていることを教えてもらっていました。

また、木の肌を観ると、細い枝の跡が針状に残ったままで、なんか変な様子。これはクマなどの動物が登って果実を食べられないように、動いて逃げられないオオウラジロノキの工夫だとのこと。子どもたちはそれを聞いて、美味しいのと聞いていました。「人間にはおいしくないくだもの?いいえ、果実です」と、答えてもらっていました。

8つ目のポイントでは、足がなくて歩けない木がどうやって次の世代を広げようとしているか教えてもらいます。きれいに黄色に黄葉した木についている、ドラえもんのタケコプターのようなものを渡されることから始まりました。これはトウカエデの果実で、膨らんだところに種があると聞きいていました。そのまま頭の高さから落としてみるように言われ、落としてみると、そのまま落ちていました。次に膨らんだ種の間を割って、片方だけ落としてみると、回って落ちています。すごく早い回転でした。少しだけ落ちる時間が遅かったように観えていました。子どもたちは気づいていたかな。

回転して落ちているときに風が吹くとさらに遠くに飛ばされるんだと説明を受けていました。トウカエデは足がないので動けませんが、自分の次の世代がより多く育つように工夫していることを教わっていました。何回も何回も飛ばして遊んで、種を持ち帰っていました。

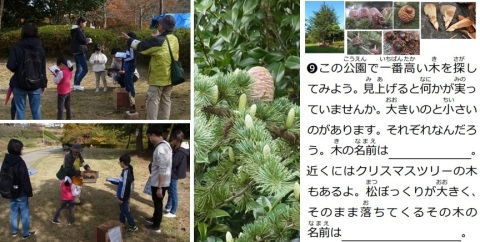

9つ目のポイントでは、高森東公園で一番高い木の前に来ました。名前はヒマラヤスギです。のっぽの三角形のような姿の木には、大きなぼっくりみたいなのと、小さなぼっくりみたいなのが付いています。名前はヒマラヤスギですが、マツの仲間なのです。小さなぼっくりに見えたのは雄花、大きなぼっくりに見えたのは、昨年の雌花が一年かけてヒマラヤスギの松ぼっくりに成長した姿なのだと教わりました。今年の雌花はもうすぐ木の高いところに咲きますが、長いはしごで見に行かないと見ることができないと教わりました。

次に、松ぼっくりは、翼のついた種をたくさんぼっくりのかさの間に育てていることも教わりました。12月になると松ぼっくりの頭の部分がはずれます。それは薔薇に似ているのでシダーローズというと教わりました。これが落ちてきたら、種がしっかり出来上がったことを意味しているとのこと。まだ飛んでいない種を一足早く見せてもらい、「12月になると種が飛び始めるから見に来てね」と教わっていました。

10個目のポイント、黄葉した葉が素敵な木の上には、よ~く見ると、いくつもの黄色い大きな実がなっています。カリンです。カリンはそのまま食べてもおいしくありませんが、使われています。みんなも知っていると思いますよ。と問題が出されて、答えは・・・カリンの実を実際に触って、香りを嗅いでその爽やかな香りがヒントです。答えは・・・のど飴に使われています。そういってカリンの入ったのど飴をいただきました。

参加した子どもたちと、一緒に参加した保護者の皆さんからいただいたアンケートや、探検活動中に伺った参加者の声からの抜粋です。

- たくさんのしょくぶつがあると分かりました

- ヌスビトハギがくっついておもしろかった

- たねがくるくるまわってとぶのがおもしろかった

- 初めて聞いた植物のなまえや様子を観ることができました

- とても楽しい時間でした

- 植物や木のことを教えてもらって勉強になりました

- いろんな植物がありました。愉しく回れました

- 公園に紅葉する樹がいっぱいあって、見渡すと紅葉がとても綺麗でした

- オオバコすもうがおもしろくてずっと遊んでいました

- カリンの爽やかな臭いが、飴になっているとわかりました

- コマづくりで、きれいに回るコマを作るのが大変でした。でもたのしかった。

- 12月になったらまた来て、ヒマラヤスギのシダーローズを取りにきます。

- 時間が足りなくて、全部回れなくて残念でした。

アンケートに答えて、ノートもいただきました。最後にお世話いただいたスタッフのみなさんに、参加してくれた皆さんに、ありがとうの感謝を込めて互いの拍手でこのイベントが閉じられました。

ふと公園を見渡すと、紅葉が進んだ様子を観ることができました。

高森東公園で一番背の高い樹・・・ヒマラヤスギがこれです。

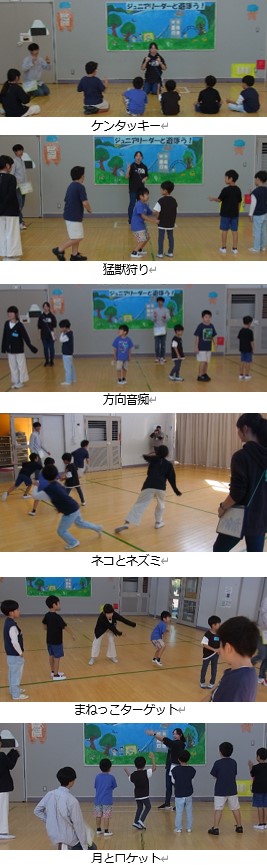

2024年10月12日(土曜日) 第三回 ジュニアリーダーとあそぼう 高森児童センター編

以前の小学生は、地域の下級生が上級生に遊びに誘ってもらい、地域のことや遊び方、交流の仕方などを自然に学び身に付いていたものです。近年、子どもの減少にはじまり、個の遊びが増えていくことで、その良き交流が失われてきました。そんな中、ジュニアリーダー同士の交流活動や、彼らの実施する子ども向けの活動は、それを補う新しい交流なのだと思います。今年度も3度の機会を設けて、ジュニアリーダーと地域の子ども達の交流の場を設けてゆきます。

本日2024年10月12日、第三回目は、高森児童センターを会場に、「ジュニアリーダーとあそぼう!」を実施しました。

10名参加予定でしたが、当日の欠席があり6名の出席で始まりました。うち3名は、第一回目の高森東児童センターでも出席くれた児童で、とても楽しみにしていたと聞きました。始まる前から会場を走り回りながら、期待感を膨らませていました。

上の写真は、開会プログラムや、お互いに紹介し合っているシーンです。今日遊びのプログラムは・・・何でしょう。実施したプログラムは・・・様子と共にご紹介します。

最後に、バルーンで剣を作ってプレゼントしていました。あっという間の60分でした。「中学生になったら、ジュニアリーダーになってみませんか?待っています」との問い掛けも行っていました。

参加した子どもたちからいただいた思いは・・・

- ネコとネズミがとても楽しかった。

- 新しいゲームをたくさん覚える機会になりました。

- ジュニアリーダーに中学生から入れると聞きました。

- たのしかったです。

- 高森東児童センターで楽しかったので今回も参加しました。

- 参加してよかったです

と、いただきました。

第二回 ジュニアリーダーとあそぼう 高森東夏まつり参加編

「高森きっずチャレンジ」は、高森市民センターが担当する高森東小学校、高森小学校の小学生に向けて、学校の学びとは違った、体験学習の場、互いの交流の場を設けて、学びの幅を広げていく講座です。

昭和40~50年代の小学生は、地域の下級生が上級生に遊びに誘ってもらい、地域のことや遊び方、交流の仕方などを自然に学び身に付いていたものです。近年、子どもの減少にはじまり、個の遊びが増えていくことで、その良き交流が失われてきました。そんな中、ジュニアリーダー同士の交流活動や、彼らの実施する子ども向けの活動は、それを補う新しい交流なのだと思います。今年度も3度の機会を設けて、ジュニアリーダーと地域の子ども達の交流の場を設けてゆきます。

2024年7月27日、第2回目は、高森東連合町内会が実施する「高森東夏まつり」に参加して、「ジュニアリーダーとあそぼう!」を実施しました。夏まつりに来場する児童を主な対象に、泉区ジュニアリーダー名物の「わにわに君」…もぐらたたきならぬワニたたきを人力で実施する中で、トライする児童とジュニアリーダーとの交流の場となりました。

わにわに君にチャレンジして遊んでもらいながら、ジュニアリーダー活動の理解を地域に広めてゆきます。そして、何年後かには、ジュニアリーダーに参加いただければと願いっています。

チャレンジしたみなさんは、楽しそうで、叩いた点数も40点を超える高得点も出ていました。チャレンジ後の表情は、うれしそうだったり、くやしそうだったり、様々でしが、ジュニアリーダーとのやり取りは一様に笑顔での交流となっていました。他の市民センター所属の2名もお手伝いに来て、この活動にと集まったジュニアリーダーは10名、楽しく場を盛り上げていました。

2024年6月15日(土曜日) 第一回 ジュニアリーダーとあそぼう 高森東児童センター編

「高森きっずチャレンジ」は、高森市民センターが担当する高森東小学校、高森小学校の小学生に向けて、学校の学びとは違った、体験学習の場、互いの交流の場を設けて、学びの幅を広げていく講座です。

以前の小学生は、地域の下級生が上級生に遊びに誘ってもらい、地域のことや遊び方、交流の仕方などを自然に学び身に付いていたものです。近年、子供の減少にはじまり、個の遊びが増えていくことで、その良き交流が失われてきました。そんな中、ジュニアリーダー同士の交流活動や、彼らの実施する子供向けの活動は、それを補う新しい交流なのだと思います。今年度も3度の機会を設けて、ジュニアリーダーと地域の子どもたちの交流の場を設けてゆきます。

本日2024年6月15日、第一回目は、高森東児童センターを会場に、「ジュニアリーダーとあそぼう!」を実施しました。

最初のあいさつ、ジュニアリーダーの紹介、挨拶や、参加者の心のつかみの部分をしているところ。

様々なゲームを指導して、一緒に楽しんでいる様子が伝わるでしょうか。

参加した子どもたちのアンケートに寄せた思いは・・・

- ぜんぶ楽しかった

- いろんな遊びがわかった

- いろんなゲームが楽しめました

- ジュニアリーダーは遊びをいっぱい知っているんだと思った

- バルーンアートすごかった

- 面白い遊びがたくさんなることに気づいた

- いろんなこと出来るんだなと思った

- ジュニアリーダーに入ってみたい

等と頂きました。

最後に、バルーンで剣を作ってプレゼントしてあげていました。

みんな歓んでいました。