ページID:8447

更新日:2025年3月25日

ここから本文です。

学んで知ろう!防災講座レポート

「学んで知ろう!防災講座」を開きました

2024年6月20日

第3回 予測ができない地震に備える!もしものときのアクションプラン 6月27日(木曜日)

学んで知ろう!防災講座の第3回は、予測できない地震に備えるもしものときの「アクションプラン」。

明治安田生命仙台支社の奥野英幸氏を講師に5人の参加者が、アクションプランを学び考えました。

陸と海の4つの岩盤(プレート)がパズルのようにひしめき合い、お互いに押し合っている日本の周辺。日本では毎年多くの地震が起こっています。

地震の発生メカニズムは大きく分けて「プレート境界型」と「内陸活断層型」。プレート境界型では津波が発生する可能性があります。

地震では建物などの倒壊、液状化、地すべりなどの一次被害。火事、津波、ライフラインの断絶などの二次被害が発生します。

大きな被害を及ぼす地震ですが、いつ・どこで起こるといった具体的な予測はできません。

日頃から地震発生時に取るべき行動(アクションプラン)の知識を身につけ、備えをしておくことが重要です。

知識は命を救います。

続いて、地震発生時の行動を学びました。

いつ・どこで・どんな状況で地震に遭うかによって行動は変わりますが、共通している基本行動は次のとおりです。

- 安全な場所に逃げ込む

※家の中だけではなく、運転中、商業施設の中、旅先など、安全ゾーンを考えておくことが大切です。災害を自分ごと化して行動できるようにしておきましょう。 - 頭を守り安全姿勢を取る

自分の身を守ることが、まず大切です。

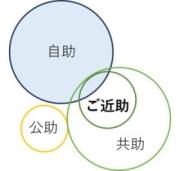

自助できる方が多ければ、助けなければならない方が減り、助けることのできる方が増えます。「自助は共助の第一歩」です。

揺れが落ち着いたあとの行動です。

二次被害を防ぐため次の行動を起こします。

[火災防止] ブレーカーを落とす、ガスの元栓を閉める

[閉じ込め防止] ドアを開け避難経路を確保する

[漏水防止] 排水管の無事が確認できるまで水を流さない

避難などで移動するときはガラスの破片や落下物に注意しましょう。携帯ラジオやスマートフォンなどで災害情報や避難情報をチェックし、避難先と安全な経路を確認しましょう。

そして自分のことが落ち着いたら、二次被害に注意して、周りで困っている人たちを助けましょう。「自助」と「共助」がポイントです。

大規模な災害時(特に直後)は公助が間に合いません。

いざというときにあなたを助けてくれるのは、「ご近所の人」。日頃からコミュケーションを取り、顔見知りになっておきましょう。

少し頭を休めて手を動かします。今回の防災工作は「紙食器」。一枚の紙から折ってつくります。断水などで水が不足するとき、折紙の要領で食器をつくりポリ袋やラップを上からかぶせて使います。ダンボールなどをトレーにすれば重たいものや熱いものも扱えます。

講話再開。地震≠震災ではありません。

地震は地球の内営的活動による揺れ。地震自体は人間に与えられる試練ではなく、発生を抑えることはできませんが、被害を小さく、少なくしていくことは人間に与えられた課題です。

津波被害のなかった阪神・淡路大震災では犠牲になった方の死因の7割強が「圧死」でした。事前に対策しておくことでこれらを防ぐことができます。

1.建物の耐震化、2.家具転倒防止、3.防災グッズの用意。できることから取り組みましょう。

講話のあとは「防災井戸端会議」。

「ご自身の、ご家族の、ご近所のアクションプラン」をテーマに情報交換しました。

東日本大震災時に避難所を運営した方から、避難用グッズは人によって加えなければならないものがあるとして、常備薬、お薬手帳をあげ、避難所を往診してくれた医師がお薬手帳の情報を基に施薬してくれた事例を紹介いただきました。

参加者からのアンケートでは、

「一緒に受講している方の中にも、実際に防災に携わっている方がいて、そういう方達からのお話もためになり、また、頼もしく感じました」といった意見が寄せられました。

井戸端会議など、普段からご近所で防災や減災のことを話しておくと、いざというときに行動を起こしやすくなります。地域に根付いていってほしい習慣です。

※このレポートの図表は明治安田生命保険相互会社の資料を基に作成したものです。

第2回 あなたの防災脳を活性化!風水害に備える「防災脳」ストレッチ 6月20日(木曜日)

学んで知ろう!防災講座の第2回は、風水害に備える「防災脳」ストレッチ。

明治安田生命仙台支社の板坂恵太氏を講師に4人の参加者が、頭と心を柔らかくする「防災脳」のストレッチに臨みました。

まずは、自然災害への防災アンテナをストレッチ。現在の「気候変動」による自然現象は、過去の経験が通用しない規模の災害を引き起こしており、災害を「自分ごと」化してしっかりアンテナを伸ばすストレッチをすすめられました。

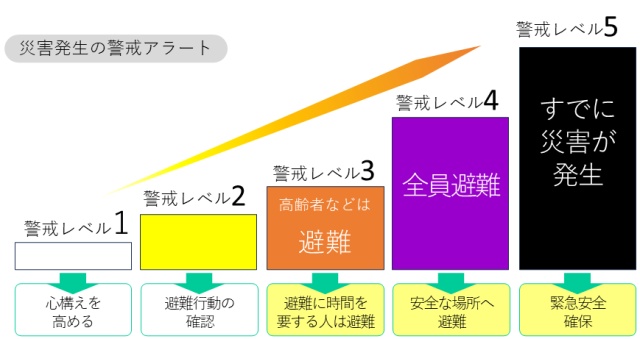

続いてのストレッチは、避難のための知識を身につけてストレッチ!

事前に情報を得て備えることができる「風水害」。災害発生の危険度を理解し「すみやかな判断」のうえ避難することが重要だと説明を受けます。

災害発生!避難行動の事前確認で「防災脳」をストレッチします。

『備災サバイバルレッスン』災害状況は時間の経過とともにどんどん変化していきます。災害が発生する「その前」、災害が発生した「その時」、二次災害や持久戦に備える「その後」と大きく分けた段階ごとで全く違った現実と対峙していかねばならないことを学びました。

そして「備災」の基礎となる共助と自助の大切さ。ご近所の力は、防災力を高めるだけでなく、命を守る絆を強くすることにつながることだと改めて認識しました。

講話のあとは、この講座の恒例となった「防災井戸端会議」。

今日の講座で学んだことの再確認や、防災・減災への日頃の取り組みや、これから取り組みたいことなどを情報交換しました。

講座に参加した方のアンケートでは、満足感も高く、防災脳ストレッチもできたという結果になりました。

「とてもいい内容なので、もっと多くの方が参加するように宣伝に力をいれてほしい」という意見も寄せられました。

※このレポートの図表は明治安田生命保険相互会社の資料を基に作成したものです。

第1回 備えて安心!災害後も自宅で過ごす「在宅避難」のススメ 6月13日(木曜日)

学んで知ろう!防災講座の第1回は、備えて安心!「在宅避難」のススメ。

明治安田生命仙台支社の佐藤澄子氏・三浦裕美氏の両氏を講師に5人の参加者が、災害時避難について学び、意見を交換しました。

避難とは「難」を避けること。

安全ゾーンは指定避難所だけではありません。安全が確保できていれば、感染症対策を含め、「在宅避難」がおすすめとのこと。災害が発生してから避難所を探すのではなく、「在宅」で避難できるように備えておくことが大切だと学びました。

災害は忘れたころにやってくる?

関東大震災からの100数年で100人を超える犠牲者がでたのは10回。そのうち1,000人を超える犠牲者がでたのは6回。東日本大震災以降、日本は活動期に入ったといわれており備えは重要です。「知識は命を救う」「自助は共助の第一歩」「自助と共助の間に『ご近助』を」と館長があいさつし、オリエンテーション後、参加者全員が防災について学びたいことなどを自己紹介しました。

さまざまなメリットのある在宅避難ですが、自宅で避難生活ができるかどうかの確認が必要。ア 自分の住んでいる場所の安全性、イ 自分の住んでいる家が強固で安全かどうか、ウ 在宅避難用グッズが用意できているかを確認していきます。

さらに在宅避難に役立つグッズの基礎知識をクイズ形式で学びました。

それによると、

在宅避難生活お役立ちグッズ10選の優先順位

- 1.水 1日あたり3リットル×7日分

- 2.非常食 災害時の食事は炭水化物に偏りがち、ミネラル・食物繊維が豊富な切り干し大根や寒天などの乾物、タンパク質がしっかり摂れるお肉、お魚の入ったレトルト食品、ビタミンを取るため野菜が豊富に入ったフリーズドライ食品をローリングストック法を活用して準備。

- 3.携帯トイレ 4人家族の場合、最低7日分70~140枚必要!

- 4.カセットコンロ・ボンベ 使用期限に注意(コンロ10年、ボンベ6~7年)

- 5.口腔ケア用ウェットティッシュ

- 6.LEDランタン(1家に3台は必要。居間、トイレ、台所など)

- 7.からだふきウェットタオル

- 8.ポリ袋 ボウル代わり、止血時の感染防止、三角巾代わり、懐中電灯と合わせてランタン代わり、そのほかいろいろな使い方

- 8.ラップ 食器に被せて洗う水の節約、包帯代わり、そのほかいろいろな使い方

- 8.新聞紙 添木代わり、燃料、トイレの吸収剤、防寒、そのほかいろいろな使い方

ちょっと手を動かして、新聞紙の利用方法のひとつ、新聞紙スリッパをつくりました(写真は後日作ったものです)。

間に新聞紙を折りたたんだものや緩衝材(いわゆるプチプチ)を挟み込むと、なお歩きやすくなります。避難所などでとっさのときに役立ちそうです。

つづいて「防災井戸端会議」。

分散避難の避難先のひとつとしての「在宅避難」。この考え方を地域に広げていくにはどうしたらいいかを話し合いました。

避難所運営にあたった経験のある参加者から「家が安全でなくなったから避難したというよりも、続く余震、停電や断水などで『不安』なため避難してきた方が多かった」という意見があり、在宅避難の普及には「安全」だけではなく「安心」を得られるようにしていくこと、それにはご近所どうしの助け合いが、普段からのご近所付き合いが、万が一のときにも安心感を支えていく糧になるなどと話し合いました。

参加者アンケートでは、「在宅避難できるようにあらかじめ準備をしておこうと思った」「町内会で在宅避難をどう周知するかが課題」といった声が寄せられました。

※このレポートの図表は明治安田生命保険相互会社の資料などを基に作成したものです。

お問い合わせ

仙台市高森市民センター

〒981-3203 仙台市泉区高森6丁目1-2

(電話)022-378-9950 (FAX)022-378-9969