ページID:8443

更新日:2025年3月25日

ここから本文です。

令和6年度「わくわく親子体験ひろば」

令和6年度「わくわく親子体験ひろば」講座レポート

2024年10月13日

温暖化は、自然災害や生態系への影響、熱中症など、私達の暮らしに深刻な被害をもたらしています。SDG’sでも目標13「気候変動に具体的な対策を」で、温暖化が引き起こすさまざまな気候の変化やその影響を減らすために具体的な対策を考え、今すぐ行動することが求められています。そこで6月13日土曜日の「わくわく親子体験ひろば①」『ストラップを作って温暖化について学ぼう』では、気象予報士や防災士で組織される「おてんきぼうさいラボ」の代表で、宮城県地球温暖化防止活動推進員の木立芳行先生と、「おてんきぼうさいラボ」のメンバーの松﨑由美子先生を講師にお招きし、10組25人の親子が、日光で色が変わる不思議なビーズ(フォトクロミックビーズ)のストラップ作りを楽しみながら、温暖化について学びました。1枚目の写真は、手回し発電機を使って白熱電球を点灯させるには、LED電球を点灯させるより何倍も重い(労力が要る)ことから、両者の消費電力の違いを体験し、省エネルギーが二酸化炭素の削減と温暖化の防止にどれほど役立つかを実感している様子です。3枚目の写真は、窓辺でフォトクロミックビーズのストラップに紫外線を当てて色が変わるのを観察している様子です。このビーズストラップが、太陽光のエネルギーやそれが引き起こす気象現象に興味を持つきっかけになればと思います。空気砲や、逆さにしても水がこぼれない気圧の実験の不思議さに目をみはる子ども達の感性が、大人になるにつれて失われることなく、現代社会の破壊と荒廃にブレーキをかけ自然と共存する道を見出す希望となることを願ってやみません。しかし、無責任に願うだけでは何も変わらないので、子どもや孫の世代に良い環境を遺せるように、大人こそ責任ある行動をしなければと考えさせられる講座でもありました。

高森東児童センターとの共催事業「わくわく親子体験ひろば②」『親子でデイキャンプ~スウェーデントーチを作って楽しもう』の開催日の9月7日は、奇しくも絶滅危惧種の日で、針葉樹の34%が絶滅の危機に瀕していると推計されており、SDGsの目標15「陸の豊かさも守ろう」には、15-2として「あらゆる種類の森林の持続可能な形の管理をすすめ、森林の減少をくいとめる。また、おとろえてしまった森林を回復させ、世界全体で植林を大きく増やす。」とあります。そこで、「森林屋」の安部拓先生(林野庁長官認定林業安全管理指導専門家、宮城県知事登録宮城県林業普及指導協力員、全国森林レクリエーション協会登録森林インストラクター)を講師にお招きし、高森東公園の間伐材を活用してチェーンソーでスウェーデントーチを作り、お湯を沸かしたりウインナーやマシュマロを焼いたりして楽しみながら、森林の減少や回復と持続可能な利用を考える機会にする講座を実施しました。10組23人の親子が参加し、「チェーンソーを実際に触らせていただけるなんて最高の体験でした。講師の先生が大変親切でした。」や、「木のことを知れて良かったです。使ったことのないチェーンソーに触れられて良かったです。」といった感想が寄せられました。

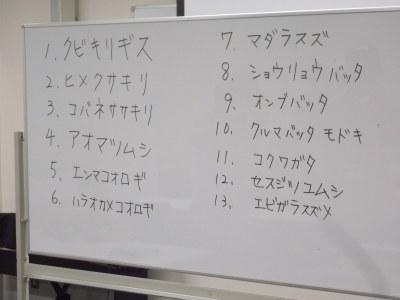

上記の「わくわく親子体験ひろば②」『親子でデイキャンプ~スウェーデントーチを作って楽しもう』に引き続き、夕方からは仙台市環境共生課との共催事業「わくわく親子体験ひろば③」『~感じる、つながる、杜の都の生き物語~将軍も愛でた 虫の声を楽しむ会』を実施しました。前述したように開催日の9月7日は絶滅危惧種の日であり、SDGsの目標15「陸の豊かさも守ろう」には、15-5として「自然の生息地がおとろえることをおさえ、生物の多様性が損なわれないようにし、絶滅が心配されている生物を保護し、絶滅を防ぐため、緊急に対策をとる。」ともあります。そこで、生物多様性保全推進事業であるこの講座を実施し、親子11組25人が参加しました。初めに、仙台市科学館の宮崎元晴先生から「虫の声を楽しむ」と題したご講話をいただき、秋の虫と日本人、鳴き方のしくみ、鳴く理由、鳴く虫の歴史、仙台市とスズムシなどについて学びました。次に、仙台市公園緑地協会の黒川周子先生・高松敬一先生・菅原幸彦先生や、ゲストで伊達武将隊の松尾芭蕉さんと一緒に、皆で高森東公園に虫取りに行きました。美しい声で鳴く秋の虫のほかコクワガタなど13種類もの虫が見つかり、生態系や生物の多様性を守ることの大切さを考える機会となりました。参加者からは「バッタのしゅるいをよくしらなかったので、いろいろなしゅるいのバッタの名前がしれてうれしかったです。」などの感想が寄せられました。