ページID:4952

更新日:2025年3月25日

ここから本文です。

令和3年度 つるっこ画樹園~実れ鶴心~

第二十二回 つるっこ画樹園~実れ鶴心~ 企画会⑬ 次年度交流事業の活動を紡ぐワークショップ

2022年3月23日

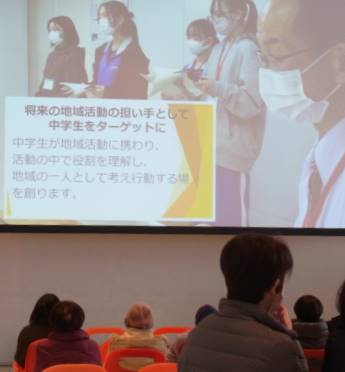

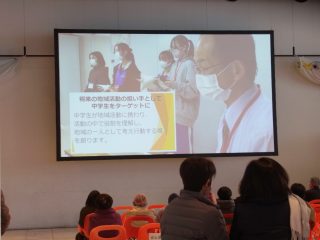

「つるっこ画樹園~実れ鶴心~」は、令和元年度より、子ども参画型社会創造支援事業として実施しています。中学生が地域の中で役割を持ち地域の一員として街づくり活動に携わってゆくなかで、学びを重ねてゆきます。「地域を活性化したい。元気に過ごしたい」の地域の皆さんの思いにこたえて、地域を元気にすることに取組んでいきます。

新型コロナウイルス感染症、オミクロン株の高まりで実施を一か月伸ばしいていました今回のテーマ「交流事業の活動を紡ぐワークショップ」・・・来年度の地域との交流事業を見据えて どんな可能性やアイデアがあるのか。みんなの思いを紡ぐ一時です。

これまでの、「地域に出来ることは何だろう」「地域を元気にしたい」「地域に笑顔を」といったみんなの思いは変わらずに、来年度どんなことが出来るかを考え、可能性を紡いでゆきます。

本日はゲストを迎えています。

鶴ケ谷地域包括支援センターから大久保様、

地元学歴史学習の「まるっとつるがや」から篠原様、

サークルとして活動始めたばかりですが勢いがある、読み聞かせ隊「杜のひょうたん」から竹内様

・・・の3名です。

地域で活動されている団体様ですので、地域交流を考える上で、参考となるご意見を頂いて、画樹っこたちのアイデアと融合させて、どんな面白い企画、新しい企画が生まれてくるのか、楽しみです。画樹っこと一緒にワークショップに参加いただき、思いを共有しアイデアを出し合ってゆく中で、来年度の地域との交流事業に向けた具体的な内容が見えてくることを目指しています。

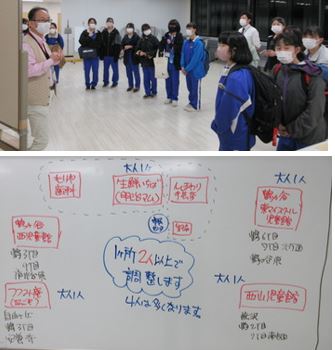

ゲストのお三方に、自己紹介をいただいているところ。

今年度の一年間の活動を振り返りつつ、地域交流を考える上で、オミクロン株の盛り上がりで、子ども参画型社会創造支援事業成果発表会での実際には立つことが出来ませんでしたが、その発表映像をみんなで観ることから始めました。

新型コロナウイルス感染症オミクロン株で休んでいた2か月半を取り戻すことにもつながりました。ワークショップの始まりです。

ゲストのお三方にもそれぞれのグループに入っていただいて、来年度の交流事業で。地域を元気にする、地域との交流が実現できる…アイデアをみんなで紡いでゆきます。

自分の発想やアイデアだけだと限りがあるけど。ワークショップでみんなの思いを受け止めながら、新しいアイデアを思い浮かべ、足したり引いたり掛けたり割ったりして様々に発想を重ねて新しいアイデアが浮かんでいます。次々と出てきます。

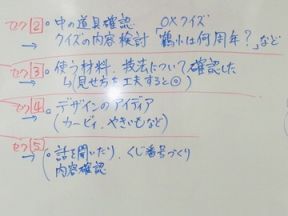

そろそろまとめて、共有の時間です。ほかのグループのみんなに向けて発表・紹介します。

たくさんのアイデアを共有できました。グループでそれぞれに違いがあり、

それぞれの発表内容に感心しながら聞いて、「面白そう…」「やってみたい…」などと声が漏れていました。

最後にゲストの皆さんから、参加しての感想や、アドバイスをいただきました。

いつも参加いただいて、サポートしてくださる、鶴ケ谷中学校支援地域本部のお二人にも地域活動をしている先輩としてアドバイスをいただきました。

次回は新年度、新一年生も加わって、一緒に地域を元気にする交流事業を考えていくためのたくさんのアイデアをいただきました。想像以上に具体的な企画も発表されていたので、どんな企画にまとまるのか楽しみです。

今回で今年度は終了です。来月4月新一年生を迎えて、スタートです。これまでの取組を一年生にも伝えて、一緒に地域を元気にしていく活動が始まります。

第二十一回 つるっこ画樹園~実れ鶴心~ 子ども参画型社会創造事業成果報告会 当日

「つるっこ画樹園~実れ鶴心~」は、令和元年度より、子ども参画型社会創造支援事業として実施しています。中学生が地域の中で役割を持ち地域の一員として街づくり活動に携わってゆくなかで、学びを重ねてゆきます。「地域を活性化したい。元気に過ごしたい」の地域の皆さんの思いにこたえて、地域を元気にすることに取組んでいきます。

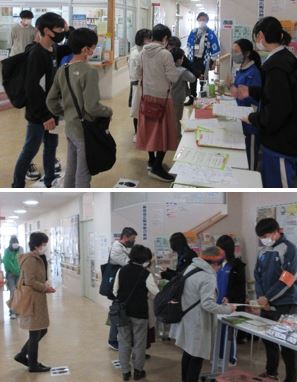

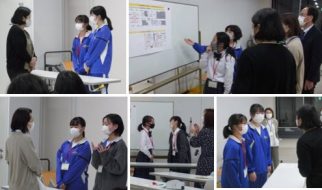

今年度、これまで実施してきた「つるっこ画樹園~実れ鶴心~」の事業内容とその成果を、せんだいメディアテークを会場に行われた『子ども参画型社会創造事業成果報告会』にて発表しました。

つるっこ画樹園~実れ鶴心~発表の様子を写真でご紹介します。

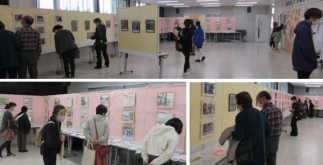

一枚目は、ポスター発表ブースの様子です。皆さん足を止めてポスターの文章や、水彩画作品に目を止めています。多くの皆さんがじっくりと読んでくださいました。

・・・映像で画樹っこ(中学生)の発表がはじまります。

画樹っこたちの頑張りが、会場の皆さんにもつたわりほっこりとした雰囲気が会場を包みました。

場内で展示された「発表ブースのポスターの内容」は・・・画面上部にある「生涯学習支援センター」 ☞ サイドバーの「PICK UP」 ☞ 下へスクロールして「市民参画型事業 成果報告会『未来はみんなの手の中』展」の順でクリック。PDFでご覧いただけます。

なお、放映した映像も動画で観ていただけるよう準備中です。もうしばらくお待ちください。

2022年1月27日(木曜日) 第二十回 つるっこ画樹園~実れ鶴心~ 子ども参画型社会創造事業成果報告会 準備会

「つるっこ画樹園~実れ鶴心~」は、令和元年度より、子ども参画型社会創造支援事業として実施しています。中学生が地域の中で役割を持ち地域の一員として街づくり活動に携わってゆくなかで、学びを重ねてゆきます。「地域を活性化したい。元気に過ごしたい」の地域の皆さんの思いにこたえて、地域を元気にすることに取組んでいきます。

子ども参画型社会創造事業成果報告会 発表の準備会の予定でしたが、新型コロナウイルス オミクロン株の高まりにより、集まっての練習が中止、本番当日もステージ発表は実際に壇上に立つのではなく、映像での発表となりました。

動画編集を終えた映像データは、18日の第18回 子ども参画型社会創造事業成果報告会に向けたワークショップ内で、最後にステージを想定して練習した内容を映像に撮っておいたもの。万が一ステージ発表ができないかもしれないと録画していました。それに今まで撮りためた映像や写真も加えて編集した映像です。

その映像をDVDに収めて当日の放映前に、頑張ってきた画樹っこたちにも届けることができました。

2022年1月18日(火曜日) 第十九回 企画会⑪ 子ども参画型社会創造支援事業成果発表会に向けたワークショップ

「つるっこ画樹園~実れ鶴心~」は、令和元年度より、子ども参画型社会創造支援事業として実施しています。中学生が地域の中で役割を持ち地域の一員として街づくり活動に携わってゆくなかで、学びを重ねてゆきます。「地域を活性化したい。元気に過ごしたい」の地域の皆さんの思いにこたえて、地域を元気にすることに取組んでいます。

画樹っこが、この講座を実施してゆく中で、4月から様々に経験を重ね、個性を磨き、自己有用感を育みながらたくさんの成長する姿を観ることが出来ました。その成果を発表する機会をいただきました。1月29日に行われる子ども参画型社会創造支援事業成果発表会に向けて準備します。

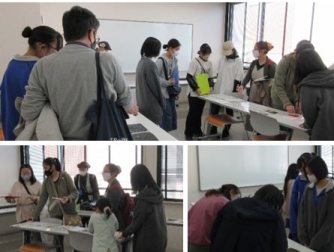

子ども参画型社会創造支援事業成果報告会の概要を伺った後、成果報告会当日に流される、これまでの一年間の活動紹介のPowerPoint映像を観ながら、いただいた仮の原稿に目をやり、自分たちの言葉にして発表しようと、しっかり映像を確認している様子です。

成果報告会で発表するメンバーは5人。今日はその5人だけでなくずっと一緒に活動したみんなの思いも、原稿に乗せるべく画樹っこ全員で原稿づくりに取り組むワークショップを実施しました。発表するメンバーに向けて様々に提案をしながら、話す原稿を固めてゆきます。そこに画樹っこみんなの思いが入っています。

映像に合わせてみんなで通しで読み合わせをしては、グループに戻って話す内容の手直しを繰り返して、原稿が固まりました。最後に仮の舞台を設定し、本番さながらに並んで実施しました。この90分間の中で、発表内容も発声も格段に良くなっていました。私たちのあてがわられた発表時間も難なくクリア。原稿が出来上がりました。

一年間の活動を紹介するポスターや掲示物も仮展示をして、みんなで共有しました。1月27日に最終の本番に向けて練習を重ねて、29日の本番となります。画樹っこの皆さんお疲れさまでした。

2021年12月21日(火曜日) 第十八回 企画会⑩ これまでの振り返りと「自分が成長できたことは…」

「つるっこ画樹園~実れ鶴心~」は、令和元年度より、子ども参画型社会創造支援事業として実施しています。中学生が地域の中で役割を持ち地域の一員として街づくり活動に携わってゆくなかで、学びを重ねてゆきます。「地域を活性化したい。元気に過ごしたい」の地域の皆さんの思いにこたえて、地域を元気にすることに取組んでいます。

「世代を超えて交流」し、「地域を元気」にすることを目指した『杜の美術サード展』が開催されて、一か月が経ちました。

杜の美術サード展 画樹っこの皆さん お疲れさまでした。大変だったけど、やり遂げていろんな報告が共有できるはず・・・みんなの思いを紡いでゆきますと、挨拶から始まりました。

これまで実施してきた流れを3つの大きなグループにまとめて、整理・・・画樹っこみんなで確認・共有しました。

❶鶴ケ谷の魅力を探り作品作り…鶴ケ谷の魅力をワークショップで探り共有して、実際に出かけて写真撮影して魅力をとらえる。その魅力を水彩画にして伝えたこと。

❷地域との交流・・・50周年を迎える鶴谷小学校とのコラボレーション企画の提案。缶バッジコラボレーション企画が採用となり、小中学生が協力して記念缶バッジを作成。贈呈式を美術展のホールで実施、地域の皆さんにお披露目し、更に鶴谷小学校50周年記念式典でも缶バッジの配布とお披露目となったこと。

❸杜の美術サード展 実施に向けて幾度も企画会を実施し、様々なアイデアを拾いつつ、実施に向けた協議と具体的な準備作業・・・そして本番、お客様を迎える。地域の皆さんに元気や勇気を届け、交流の場となったこと。

そして…これからの流れは

④これまでの活動を振り返り、各自が自分を見つめなおす。そして子供参画型社会創造支援事業発表会への準備。次年度を見据えたワークショップ。特に来年の交流事業を紡ぐ作業の実施。

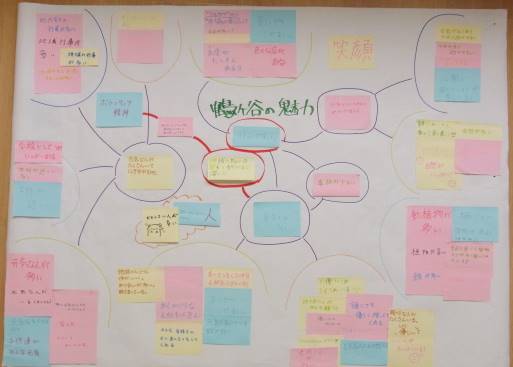

これらを確認と共有した後は・・・ワークショップで画樹っこそれぞれの思いを共有して、自分の思いと重ねてもらうひとときです。さらに個々人の言葉になっていない思いも紡いでゆければと、KJ法で…付箋紙を使って思いを書き込みで、その場で共有、さらに新たな気づきが、学びが、生まれるワークショップです。

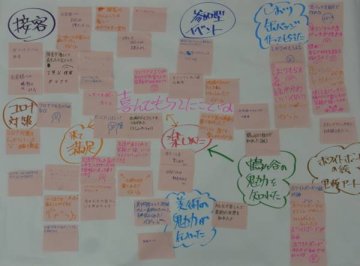

一つ目の質問は・・・「お客様に喜んでもらえたことは?どんなこと、どんな内容?」…です。

みんなの思いを紡いだのが、下のボードです。集計したアンケートなども参考にしながら…

- 接客でお客様に喜んでもらえたこと、丁寧で親切で、笑顔でできていたこと

- コロナ対策をしっかりとできていたこと

- 鶴ケ谷のクイズ大会や、しおり作成、缶バッジ作成等、参加型の体験で楽しんでもらえたこと

- 創ることをたのしんでもらえたこと

- 美術の魅力を紹介し、知ってもらえたこと

- 笙の演奏で盛り上がり楽しんでもらえたこと

等々。自分たちがしっかりと準備してきたことが、しっかりと実っていた…画樹園の実りとなったいたことを確認していました。

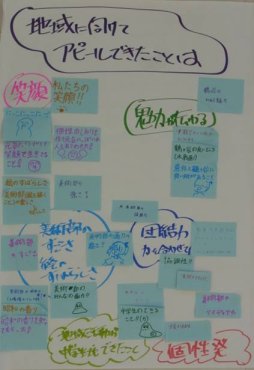

二つ目の質問は・・・「地域に向けてアピールできたことはどんなこと?」…です。

活動を通じて、自信をもって地域の皆さんと接することが出来ていたからこそ、はっきりと意見を記すことが出来ているのだと思います。

- 笑顔や元気を届けられたこと

- 画樹っこの団結力や協調性を示すことが出来た

- 写真や水彩画やクイズなど鶴ケ谷の魅力や良いところを伝えることが出来たこと

- 中学生も地域にむけてしっかりと活動出来ること

- 美術のアイデア、センスなどをアッピールできたこと

- 作品を通じて昭和の香りを感じてもらえたこと

等々があげられ、活動を通じてしっかりとアピールできたいたことが分かります。

三つ目の質問は・・・画樹園の様々な活動に参加して、準備して、実施して・・・自分が成長できたことは?…です。

- 右ならえではなくて、個性を出してよいこと

- 自分の個性を発揮しながらコミュニケーション力を上げることが出来た事

- 人との対応・接客ができるようになったこと

- 画樹っこのみんなと信頼関係が築けたこと

- 後輩たちをしっかりと指導し引っ張って行けたこと

- 友達と協力しながら、イベントが実施できたこと

- 提案が上手にできるようになったこと

- 相手の気持ちを考えながら行動ができるようになったこと

- 臨機応変な対応もできるようになったこと

- 地域への活動ができたいたこと

- 仲間との絆・協力が大切なこと

等々が上がっていました。

事業に参加しながらも、成長している姿を観ることが出来ました。

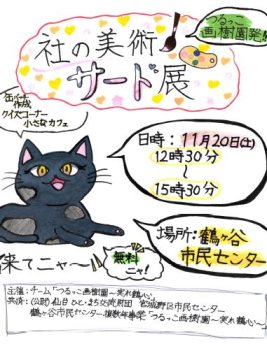

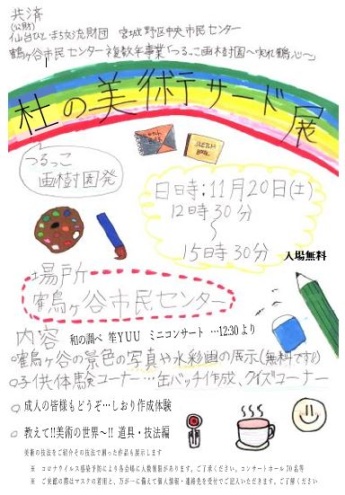

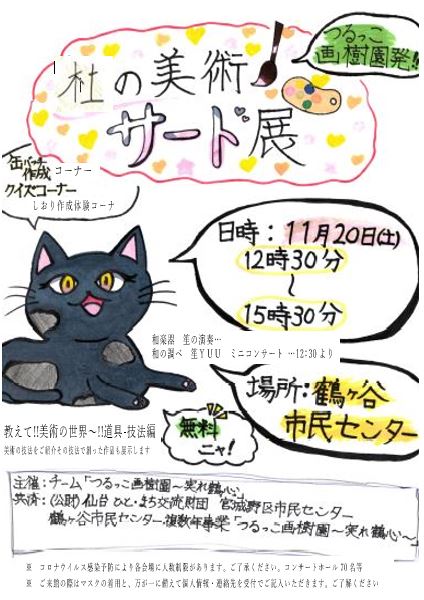

2021年11月20日(土曜日) 第十七回 つるっこ画樹園発 杜の美術サード展 開催です

第十七回 つるっこ画樹園発 杜の美術サード 開催

「つるっこ画樹園~実れ鶴心~」は、令和元年度より、子ども参画型社会創造支援事業として実施しています。中学生が地域の中で役割を持ち地域の一員として街づくり活動に携わってゆくなかで、学びを重ねてゆきます。「地域を活性化したい。元気に過ごしたい」の地域の皆さんの思いにこたえて、地域を元気にすることに取組んでいきます。

「世代を超えて交流」し、「地域を元気」にすることを目指して本日、『杜の美術サード展』が開催されました。

地域の皆さんの絵や写真、さらに、「画樹っこの生徒たち」が描く水彩画を鶴ケ谷周辺の皆さんに観てもらい、鶴ケ谷の魅力を探る…そして元気をあげる・元気をもらえる、そんな美術展です。参加している画樹っこたちは、水彩画を学び、企画会を重ね、さらに接遇研修でおもてなしの実習も行い、本日に備えてきました。

開始前から多くの皆様にご来館いただき、受付はにぎわっていました。もちろんコロナ禍の開催です。手指消毒にもしかの際の連絡先をいただくなど感染対策も施しながらの開催です。もちろん接遇の学びで培ったはっきりとした会話と笑顔もしっかりと届けて、元気を届けているのが伝わってきました。

お客様のアンケートには「案内の接客がとても素晴らしかったです」「心のこもった準備があればこそ!とても感心しました」「受付の対応がとてもはきはきとしていてよかったと思います」等といただきました。

ホールでは、音楽で元気を届けたいと、雅楽器「笙」の演奏家、笙YUUこと高橋由宇さんによるコンサートが開催されました。最初に笙の音階をご紹介いただき、日本音階の不思議な調べに、引き込まれていきました。いくつもの音を同時に鳴らせる笙ならではの音の響きに酔いしれるひとときでした。

お客様のアンケートには「YUUさんの笙はとても素晴らしかったです」「生徒さんの進行がとても温かい雰囲気の中で、癒される音楽を聴くことが出来ました。ありがとうございました」等といただきました。

鶴ケ谷の良いところを収めた写真と絵画展の会場の様子です。たくさんのみなさまに来ていただきました。画樹っこっ子たちもこの場で、一緒に過ごしてお問い合わせに答えるなどの交流の場にもなっていましたよ。「上手に描けていますね」と声をかけていただけて、画樹っこたちも元気をもらえていました。

お客様のアンケートには「素晴らしい絵を見せていただきました」「中学生が作成したとは思えないクリエイティブな作品に感動しました」等といただきました。

こちらにもたくさんのお客様が…。自分だけのオリジナル作品を缶バッチやしおりに作れる体験ができるコーナーでは、たくさんのお客様に来ていただきました。シールドを設けて感染予防に努めながら一度に12名(家族なら12組)のお客様に体験いただける場になっていました。画樹っこたちは、絵を描くアドバイスをしながらも、地域の皆さんと交流している様子を頼もしくも観ていました。

お客様のアンケートには「作るのが楽しい」「缶バッジ作成毎年楽しみにしています」「しおりがラミネートかけてもらってよれよれにならなくてグーです」等といただきました。

こちらは、サード展からの新コーナー「教えて!美術の世界!!道具・技法編」です。水彩画を描く技法を解説と実際に描いた作品と道具も一緒に添えられて展示するなど、観る皆さんへ分かりやすい解説と、生の画樹っこの説明も加えられて、ちょっとした学びにもなって好評でした。

お客様のアンケートには「スタンプが楽しかったです。」「いろんな技法が分かりやすく展示されていて、水彩画への理解が深まりました」等といただきました。

ホールでは、つるっこ画樹園の今年の取り組みの目標でした地域との交流の成果として、缶バッジの贈呈式が行われました。コロナ過でも地域との交流事業を模索していた画樹っこたちの様々な企画案の中から採用されたものです。鶴谷小学校の「虹色鶴」と、鶴谷中学校の「鶴丸」という二つのキャラクターをコラボして、画樹っ子がデザインし、絵にしたもの。鶴谷小学校50周年記念式典に向けて、缶バッジにしてお届けする内容です。今日がそのお披露目。小学生の皆さんに缶バッジをお届けするセレモニーの様子です。

さらにホールでは、「鶴ケ谷のクイズ」が行われていました。鶴ケ谷に住んでいる皆さんならわかりそうでちょっと難しい問題も含まれていて、「おもしろ楽しい時間でしたよ」と地域の方の感想でした。画樹っこたちは頑張って4回も実施して、地域の皆さんに楽しんでいただいていました。

お客様のアンケートには「楽しかったです。プロジェクターの使い方もいいですよね!!」「鶴ケ谷の新たなことが知れてよかったです」等といただきました。

たくさんの皆様に来ていただきました。公式発表で180名です。本当にありがとうございました。終了時間ほどなく一度みんなで集まって、気合を入れて片付け開始です。・・・

片付けも終えて、疲れているかと思えば、サプライズで鶴ケ谷中学校OBの学生ボランティアによるお楽しみパフォーマンスもあってか、画樹っこたちの表情は笑顔に。参加スタッフそれぞれ代表に一言いただいている中、その表情は、満足感と充実感で満たされているようでした。その表情のように、画樹っこ代表から「地域の皆さんに元気を届けることができてうれしかったです。元気ももらえました。」と感想をいただきました。

・・・多くの皆様にご来館いただき本当にありがとうございました。

・・・そしてまた一つ画樹っこたちの成長できた姿を観ることができたサード展でした。

最後に、お客様のアンケートには「生徒さんの色々な準備感心しました」「感染対策ばっちりですね。手作り感満載でお土産もいただいて本当にありがとうございました」「楽しみにしておりました。ぜひ継続を!!」「中学生の作品を学校外に発信することは大変有意義なことだと思います。今後も続けていってください」「昨年度とは違った作品やコーナーがあり楽しませてもらいました」等といただきました。

次回は、12月21日(火曜日)杜の美術サード展の振り返りと、子ども参画型社会創造支援事業成果発表会へ向けての準備となります。

2021年11月19日(金曜日) 第十六回 つるっこ画樹園発 杜の美術サード展準備 会場設営

「つるっこ画樹園~実れ鶴心~」は、令和元年度より、子ども参画型社会創造支援事業として実施しています。中学生が地域の中で役割を持ち地域の一員として街づくり活動に携わってゆくなかで、学びを重ねてゆきます。「地域を活性化したい。元気に過ごしたい」の地域の皆さんの思いにこたえて、地域を元気にすることに取組んでいきます。

「世代を超えて交流」し、「地域を元気」にすることを目指して11月20日(土曜日)に『杜の美術サード展』を開催します。本日は、その美術展準備・会場設営です。

最初に、今日の作業をみんなでおさらいした後、水彩画や写真を展示するパネルを設営します。ホールの倉庫から20枚のパネルを会場の第一会議室に運び設営します。

重いパネルや脚を運んで設営し、紙で覆って作品を掲げます。

さらに、コロナ過で鶴中祭では地域の皆さんにお見せできなかった作品も一緒に展示させていただきます。

後半は、各セレクションで会場を設営してお客様を迎えるべく準備しています。

しっかりと備えようと、作業をし、シミュレーションしている姿に、頼もしささえ感じました。

お手伝いいただいた鶴谷中学校支援本部の皆さんに感謝をお伝えして、最後に「しっかりと寝て明日に備えましょう。」と、お別れしました。

準備の最中に、画樹っこっ子たちは、「何人くらい来てもらえるのかな」「楽しんでもらい、元気を届けることができるのかな」「ちゃんと話せるかな」などと不安な気持ちを話していましたが、『しっかり備えて、しっかりと寝て明日の本番を迎えよう』と、アドバイスしました。

さて、明日が本番。画樹っ子たちは、どんなパフォーマンスを見せてくれるでしょうか。きっと笑顔で地域の皆さんに元気を届けてくれるでしょう。楽しみです。

2021年11月9日(火曜日) 第十五回 企画会⑨ 接遇 杜の美術サード展に向けて お客様をお迎えする接遇研修と杜の美術サード展へ向けての最終準備

「つるっこ画樹園~実れ鶴心~」は、令和元年度より、子ども参画型社会創造支援事業として実施しています。中学生が地域の中で役割を持ち地域の一員として街づくり活動に携わってゆくなかで、学びを重ねてゆきます。「地域を活性化したい。元気に過ごしたい」の地域の皆さんの思いにこたえて、地域を元気にすることに取組んでいきます。

「世代を超えて交流」し、「地域を元気」にすることを目指して11月20日(土曜日)に『杜の美術サード展』を開催します。本日は、その美術展で地域のみなさまをお迎えすることから、おもてなしを実技で学ぶ「接遇研修」が行われました。講師は元アナウンサーで、市民センター職員の山田久美子さんです。

画樹っこたち(参加中学生…親しみを持ってそう呼ばせていただいています)にむけて、「これからの人生、自分に自信をもってほしい。自分のことを良く知ってアピールできる人になって」と、アナウンサー時代のエピソード—を交えて自己紹介いただきました。

物事に取り組む姿勢や好きなことの打ち込む姿勢にもお話しいただき、その経験を自分の財産にしてくださいと、お話しいただきました。

そして、地域のみなさんを迎える中学生に、「おもてなし」の心構えを8つのポイントや、慌てずに常に平常心を保つ方法にもふれていただきました。画樹っこたちは、いつになく真剣に聴いて、メモを取っている様子も見られましたよ。

お話しいただいた後は実技です。受付でのおもてなしの場を想定して、全員で体験しました。最初は昨年のセカンド展を経験済みの2年生から・・・。お手本を示してくれました。1年生もそれに続いていました。お客様を想定して、様々な質問が投げかけれ、緊張しながらも答えていました。想定以上の良いおもてなしに、拍手と歓声が沸き起こる場面も。講師からもお褒めをいただいていました。

後半は、美術展に向けた最終準備会。各セクションで今まで準備してきたものを最終確認、段取りも確認できました。さらに、今日の接遇研修「おもてなし」の実践体験を、セクションごとのおもてなしに生かそうと話し合ってている姿が、頼もしく映りました。

あと11日で「杜の美術サード展」です。たくさんの地域の皆さんに来ていただけたらと願っています。本日の学びと準備を終え、中学生一人一人に、満足と期待の思いがにじむ笑顔を見ることができました。

ここで・・・杜の美術サード展の内容をご紹介します

地域の魅力を写真に切り取り、さらに水彩画にして、地域の皆さんに観てもらい、さらに地域の皆さんの絵画や写真も加わって、鶴ケ谷周辺の皆さんに観てもらい、鶴ケ谷の魅力を探る…元気を届ける・・・交流を通じて互いに元気をもらえる、そんなイベントになります。

- 鶴谷の魅力を探る・・・写真と絵画の展示会

- 記念コンサート 一部・・・和の調べ 笙YUU ミニコンサート

二部・・・地域とのコラボレーション事業のご紹介 - 地域から出題・・・クイズ大会・・・景品がもらえる

- 少しの時間小さなスペースに絵をかいてみませんか・・・缶バッチとしおりの作成体験

- 教えて!美術の世界!!~道具・技法編

皆様のお越しをお待ち申し上げます。

2021年10月20日 第十四回 企画会⑧ 杜の美術サード展に向け 各セクション 本番に向けて発表の場デザイン編 & 広報活動

「つるっこ画樹園~実れ鶴心~」は、令和元年度より、子ども参画型社会創造支援事業として実施しています。中学生が地域の中で役割を持ち地域の一員として街づくり活動に携わってゆくなかで、学びを重ねてゆきます。「地域を活性化したい。元気に過ごしたい」の地域の皆さんの思いにこたえて、地域を元気にすることに取組んでいきます。

杜の美術サード展に向けて、各セクションでの話し合いを重ね、具体的な準備が始まっています。各セクションの発表の場となるそれぞれの部屋で、机の配置や展示物或いは体験道具の配置などを検討し、机を動かして、お客様を想定しての動きなど、部屋での動きをイメージし、空間をデザインしてみるのが今日の課題です。

資料を読み込んで、まだ決まってなかったことを確認して課題を見出して、どうするかを考えています。

発表する部屋に移動して、どのように発表するか、どう見てもらうか、知恵を出し合って前に進んでいるところです。

最後に、今日の検討したことをみんなで共有します。

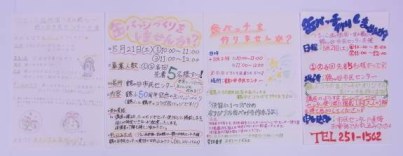

今日の後半は、杜の美術サード展の広報活動です。地域の、商店や施設8か所に伺って、ポスターの掲示やチラシを置いてもらいPRのお願いに伺います。

緊張しながらも、しっかりと声を出してポスターの掲示やチラシの配布をお願いしていました。地域に皆様も画樹っこ(中学生)を暖かく迎えて、声をかけていただきました。画樹っこひとり一人の心に、「杜の美術サード展」発表の場に向けて、自分たちでしっかりと形にしていくんだとの新たな意気込みが吹き込まれていたようです。

次回は、お客様を迎えることを想定しての接遇研修です。

2021年10月12日 第十三回 鶴谷小学校50周年記念 鶴谷小・つるっこ画樹園 コラボレーション企画Ⅱ ワークショップ「缶バッチを作りませんか? 自分だけのオリジナル缶バッジを作ろう」

「つるっこ画樹園~実れ鶴心~」は、令和元年度より、子ども参画型社会創造支援事業として実施しています。中学生が地域の中で役割を持ち地域の一員として街づくり活動に携わってゆくなかで、学びを重ねてゆきます。「地域を活性化したい。元気に過ごしたい」の地域の皆さんの思いにこたえて、地域を元気にすることに取組んでいきます。

本日は、鶴谷小50周年を記念して、鶴谷小学校とつるっこ画樹園の「鶴ケ谷」の鶴をモチーフにした絵を、缶バッジサイズにつるっこ画樹園のメンバーが書き下ろしました。

…コラボレーション企画に関して…4回目企画会参照ください。(下方スクロール)

そのコラボレーション作品が「鶴谷小学校50周年記念缶バッジ(以下…記念缶バッジ)」になります。

その記念缶バッジ作成に携われることと、自分だけのオリジナル缶バッジがつくれるというワークショップの2回目です。

10名の鶴ケ谷小学校の生徒たちに加えて、アドバイス役として、画樹っこの有志も参加くれています。蔓延防止期間解徐を受けて、コロナ感染予防に努めながら、小学生と中学生が鶴ケ谷の「鶴」にちなんで協力しての作業を通じて交流するひと時にもなりました。

実施時間を1時間に区切り、各ブースに分散して、記念缶バッジや、みんなそれぞれにオリジナル作品作りに、真剣に取り組んでもらいました。

中学生に缶バッジのつくり方を教えてもらいながら、記念缶バッジを作っているところ。観察していて、一回作り方を覚えると、1人でサクサクといくつも作っている生徒もいました。物覚えの良さとか、作業の手際の良さとかは、学年・年齢に関係ないと感じさせられました。きっといろんなことに係わらせてもらっている経験値から来ているんだろうなと思わされました。

自分の手で、オリジナルのデザインを描いているところ。これが缶バッジになるんだと、気持ちを込めて描いています。

記念缶バッジの作成に協力いただいて、夏休みと秋休みの2回で目標としていた550個をクリヤ。たくさんの記念缶バッジを用意出来ました。記念缶バッジの贈呈は、11月20日「杜の美術サード展」の中で行われます。

11月20日のご来場をお待ちしています。

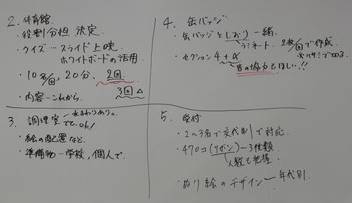

2021年10月6日 第十二回 企画会⑦ 杜の美術サード展に向けて 各セクションの準備 シミュレーションを交えて

「つるっこ画樹園~実れ鶴心~」は、令和元年度より、子ども参画型社会創造支援事業として実施しています。中学生が地域の中で役割を持ち地域の一員として街づくり活動に携わってゆくなかで、学びを重ねてゆきます。「地域を活性化したい。元気に過ごしたい」の地域の皆さんの思いにこたえて、地域を元気にすることに取組んでいきます。

杜の美術サード展に向けて、各セクションでの話し合いを重ね、実施に向けて具体的な準備がさらに進んでいます。今日の最後には、実際のお客様をお迎えすることを想定しての動きを確認するまでが目標です。

各セクションの話し合いの様子。リーダーを中心に熱い話し合いが重ねられています。昨年経験している2年生から、具体的な話が出て、準備の内容が充実しているようです。

そのそばでスタッフが寄り添って、アドバイスを送っているところ。

セクション5「総合受付」では、玄関先でお客様を迎えるシミュレーションをしながら、話し合いでは気づけなかった改善点を把握していました。人の配置を工夫していました。

セクション4「缶バッジ作成体験・しおり作成体験」でも、会場内での人の導線や物の配置をシミュレーションしていました。体験人数に限りがあるので、部屋の外でどのようにして待っていただこうか考えているようです。

途中で気分転換と、体を動かした後のひらめきが増すことを期待して、セッション1「透明水彩画と写真の展示会場」での、皆さんに観ていただく作品の展示に向けた準備を行いました。今日は写真について、切り口を見出して、写真3点のグループにして掲示するべく行う前準備です。

作業の後さらに話し合いと、シミュレーションを重ね、今日までに決まった内容を、全員で共有し合う時間を最後に持ちました。進捗状況は様々ですが、しっかりと準備されていることにスタッフも感心しながら聞いていました。足りない、或いはぜひ揃えたい準備物の相談もしながら、充実した時間を過ごしました。

次回は10月20日(水曜日)です。さらなる準備とシミュレーションを重ねること。そして近隣施設へポスター掲示やチラシ配布のお願いするPR活動に携わります。

2021年9月28日 第十一回 企画会⑥ 杜の美術サード展に向けて 各セクションの実施内容の検討

「つるっこ画樹園~実れ鶴心~」は、令和元年度より、子ども参画型社会創造支援事業として実施しています。中学生が地域の中で役割を持ち地域の一員として街づくり活動に携わってゆくなかで、学びを重ねてゆきます。「地域を活性化したい。元気に過ごしたい」の地域の皆さんの思いにこたえて、地域を元気にすることに取組んでいきます。

各セクションでの具体的な準備に向けての話し合いが始まりました。

セクション1【作品展示】

美術展当日は、セクション2~5からそれぞれひとりづつ交代で出てもらい、展示作品の説明などを実施することで共有しました。

セクション2【コンサート&クイズコーナー】

MCや司会、講師接待などの担当決めや、クイズの問題の出し方や一回に何組参加してもらうかなど、具体的に話し合っています。

セクション3【美術道具紹介や美術技法の紹介】

様々な道具や、美術技法を紹介しようと話し合っています。

ドローイング、フロッタージュ、デカルコマニー・・・様々な技法やその道具を紹介したいと張り切っています。

セクション4【缶バッチ・しおり 作成体験コーナー】

子供向けの缶バッジ作成体験に加え、大人向けにしおり作成体験を実施に向け話し合っています。

具体的に缶バッジのデザイン画の描き起こしや、しおりのデザイン画の描き起こしも始まっていました。

セクション5【総合受付】

昨年の受付の様子をもとに、さらに分かりやすく、安全に実施できるかを話し合っています。

ご来場記念の塗り絵デザインも検討…実際に描いていました。

途中、体を動かす時間を設けました…体を動かすと、考えに閃きがありますよね。サード展横断幕の準備や写真作品展示の前準備などの作業を挟みました。

最後にみんなで各セクションの実施内容を共有し合いました。

次回は10月6日・・・各セクションの実施に向けた準備もさらに具体的に進めてゆきます。

さらに、水彩画の展示に向けた前準備作業も行います。

2021年9月14日 第十回 企画会⑤ 杜の美術セカンド展の軌跡を振りかえる

「つるっこ画樹園~実れ鶴心~」は、令和元年度より、子ども参画型社会創造支援事業として実施しています。中学生が地域の中で役割を持ち地域の一員として街づくり活動に携わってゆくなかで、学びを重ねてゆきます。「地域を活性化したい。元気に過ごしたい」の地域の皆さんの思いにこたえて、地域を元気にすることに取組んでいきます。

11月20日の「杜の美術サード展」に向けて、本日から企画会を重ねて準備してゆきます。一年生にもセカンド展の雰囲気をしっかりと感じてもらうことから、昨年のセカンド展に向けての軌跡を映像で見て、イベントに携わってきた先輩たちの思いを感じてもらいます。

昨年の様子を受けて、昨年参加した2年生と初めて参加した1年生が一緒になって、昨年のイベント内容、5つのセクションを今年も実施できるかを話し合います。新たなアイデアを出し合って、地域の皆さんに来ていただいてささやかな交流の中で元気を届け、元気を貰える…そんな時間になればと。そのためにどんなことをやれるのか考え、意見を出し合い共有する中で、新たなアイデアを生み出します。

新たなアイデアを加えてゆきながら、5つのセクションに紡いでゆきました。

上の写真は、1年生がどのセクションに所属してみたいか、思いを出し合い調整している様子。

各セクションに分かれて、昨年の資料と昨年使用した物品を実際に観て、確認と実施に向けた準備に取り組みました。本日出された新たなアイデアも各セクションに割り振り、実施に向けて検討が始まります。思いを紡いでいる様子です。具体的な準備作業を始めているセクションも…

最後に各セクションの取り組んだ内容をみんなで報告しあい共有して今日の企画会を終えました。

2021年8月21日 第九回 鶴谷小学校50周年記念 鶴谷小・つるっこ画樹園 コラボレーション企画 ワークショップ「缶バッチを作りませんか? 自分だけのオリジナル缶バッジを作ろう」

「つるっこ画樹園~実れ鶴心~」は、令和元年度より、子ども参画型社会創造支援事業として実施しています。中学生が地域の中で役割を持ち地域の一員として街づくり活動に携わってゆくなかで、学びを重ねてゆきます。「地域を活性化したい。元気に過ごしたい」の地域の皆さんの思いにこたえて、地域を元気にすることに取組んでいきます。

本日は、鶴谷小50周年を記念して、鶴谷小学校とつるっこ画樹園の「鶴ケ谷」の鶴をモチーフにした絵を、缶バッジサイズにつるっこ画樹園のメンバーが描き下ろしました。

…コラボレーション企画に関して…4回目企画会参照ください。(下方スクロール)

そのコラボレーション作品が「鶴谷小学校50周年記念缶バッジ(以下…記念缶バッジ)」になります。

その記念缶バッチ作成に携われることと、自分だけのオリジナル缶バッジが作れる

10名の鶴ケ谷小学校の生徒たちが参加、コロナ感染予防のため、実施時間を区切り、各ブースに分散して、みんなそれぞれにオリジナル作品作りに、真剣に取り組んでもらいました。

缶バッチのつくり方を教えてもらいながら、記念缶バッチを作っているところ。一回作り方を覚えると、サクサクといくつも作っていました。

記念缶バッジの作成に協力いただいて、たくさん用意出来ました。

覚えた機械操作で、自分の手でオリジナル缶バッチ作成しているところ。

それぞれが、自慢の世界にこの一つだけの缶バッチ。みんな満足。笑顔がこぼれていました。

・・・次回は、10月12日(火曜日)秋休みに予定しています。

第八回 8月5日(木曜日)水彩画の学び④ 透明水彩画の着彩 完成を目指して

「つるっこ画樹園~実れ鶴心~」は、令和元年度より、子ども参画型社会創造支援事業として実施しています。中学生が地域の中で役割を持ち地域の一員として街づくり活動に携わってゆくなかで、学びを重ねてゆきます。「地域を活性化したい。元気に過ごしたい」の地域の皆さんの思いにこたえて、地域を元気にすることに取組んでいきます。

水彩画の学びを初めて4回目となります。今日の完成を目指して、「着彩」…色を入れていきます。小野寺先生から教わったことを思いたしながら、筆をはこびます。

今回、着彩するにあたって強い味方が、いわゆる「水筆」と言って、筆の奥の柄の部分に、小さな水タンクがあって、絞り出しながら穂先をなめすことで、色を薄めたり、色を変える際に洗い流したりできる優れものです。1人1人に水の洗い桶を準備する必要がなく、穂先を整えたり、穂先の色を抜いたりする際に、ティッシュを使い、吸い取ってもらうだけでいいんです。中字と太字の2本だけで描いていきます。

集中して、描いている姿に感動すら覚えます。イメージした色をパレット上で作り出す作業もすんなりといかない場面も・・・何度もトライして創り出していました。

小野寺先生も大忙しです。描き方を教わろうと、何人も並んでいます。今、教わていることをしっかりと吸収しようとする姿勢、キラッと光るほどのまなざしに真剣さが伝わってきます。森の美術サード展で、地域の皆さんに、描いている水彩画を観てもらい「元気」になってもらいたい。・・・そんな想いを胸に秘め、黙々と描いています・・・。水彩画

完成した画樹っこたちは、思い思いに「水彩画、出来上がったよ」と報告してくれました。まだの画樹っこ達も、パレットや水筆など一式を持ち帰って完成させます。

画樹っこ達に聞きました。小野寺先生からいろいろと水彩画の描き方を教わって、じょうずに書けるようになったと思う人?と、問うと、遠慮がちに半数以上の画樹っこたちが手を挙げてくれました。「難しいけど、描いていることがなんか楽しくて仕方がなかったです。」「上手にかけている自分を褒めてあげたいです」などの感想が届きました。

次回は、8月21日(土曜日)有志が、鶴谷小学校とのコラボレーション企画 50周年記念缶バッジ作成会です。全員がそろうのは、9月14日(火曜日)、いよいよサード展に向けて具体的な準備が始まります。

2021年8月3日(火曜日) 第七回 水彩画の学び③ 透明水彩画の着彩

「つるっこ画樹園~実れ鶴心~」は、令和元年度より、子ども参画型社会創造支援事業として実施しています。中学生が地域の中で役割を持ち地域の一員として街づくり活動に携わってゆくなかで、学びを重ねてゆきます。「地域を活性化したい。元気に過ごしたい」の地域の皆さんの思いにこたえて、地域を元気にすることに取組んでいきます。

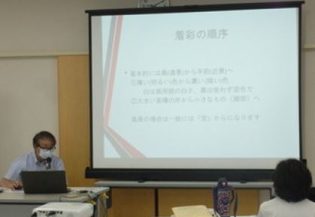

冒頭に、色の塗る際のアドバイスがありました。

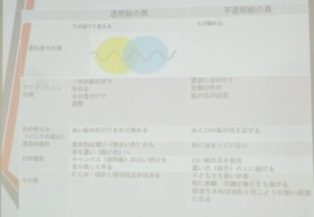

透明水彩絵の具での技法は、『透明…透ける感じの表現を上手に用いて色を描いてゆくこと』

・・・と説明が始まりました。

- 薄い色(明るい色)から初めて濃い色(暗い色)へ塗ってゆく。

- 白色は絵画用紙の白さを、黒は使わずに、混色で表現する

- 大きい面積の所から、小さな部分(細部)へ塗ってゆく

映像でその塗ってゆくイメージもしっかりと見せていただきました。

さらに、木々を描く際のポイントや、人物を描く際のポイントにも触れていただきました。

今度は画樹っこっ子の番です。下書きをしっかりと描いて、着彩する・・・

表現の難しいと思ったところは、積極的に小野寺先生に教えてもらっていました。小野寺先生のアドバイスも力にして、丁寧にそして大胆に描いているように見えます。「杜の美術サード展」で展示した際に、きっと「笑顔」になっていただける絵になるのではと感じました。

次回は、着彩・・・水彩画の完成を目指します。

7月30日(金曜日)第六回 水彩画の学び② 下書きを完成させよう…水彩画に奥行きを付ける

「つるっこ画樹園~実れ鶴心~」は、令和元年度より、子ども参画型社会創造支援事業として実施しています。中学生が地域の中で役割を持ち地域の一員として街づくり活動に携わってゆくなかで、学びを重ねていきます。「地域を活性化したい。元気に過ごしたい」の地域の皆さんの思いにこたえて、地域を元気にすることに取組んでいきます。

昨日の第一回目では、16分割して実際の景色と違和感なく下書きを進めることを教わりました。その際、描く景色は奥行きのある3次元の景色を描くことになります。でも書く紙は縦と横の2次元の中に表現することから、コツを身に着けて描く必要があります。

今日の冒頭はその技法を教わります。それが透視法です。「一点透視法」や「二点透視法」を教わって、下書きに奥行きを加えていきます。

熱心に下書きを続けています。すごい集中力です。16分割した写真から、そのままに写そうとしていますが、書いてみると違和感が出てしまい、何度か書き直していることも。透視法の補助線も写真に書き加えて、より違和感のないように移せる工夫をして作業を進めていました。

リラックスできるように、背伸びをする時間や、水分補給の時間を持ちながら作業が続きます。

それでも、書いているうちに違和感がでてしまい、小野寺先生にアドバイスをいただいて、実際のどう描くのかを助けていただきながら、下書きを進めていきます。

アドバイスを活かして、下書きを書き終えて色を塗り始めた画樹っこもいます。もう少し…と、下書きに時間をかけている画樹っこも。

集中力がすごくて、あっという間の3時間でした。来週もあと2回、計6時間で色塗りが完成するべく集まります。

2021年7月29日(木曜日) 第五回 水彩画の学び① 透明水彩画の色の特徴を知ろう

「つるっこ画樹園~実れ鶴心~」は、令和元年度より、子ども参画型社会創造支援事業として実施しています。中学生が地域の中で役割を持ち地域の一員として街づくり活動に携わってゆくなかで、学びを重ねてゆきます。「地域を活性化したい。元気に過ごしたい」の地域の皆さんの思いにこたえて、地域を元気にすることに取組んでいきます。

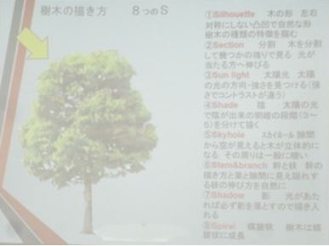

水彩画の学びの講師は、小野寺哲朗氏。水彩画教室の講師としてご活躍中の先生です。東日本放送の『プレバト』の人気もあり忙しいの中、今年も教えていただけます。4回各々3時間じっくりと教わって、鶴ケ谷の魅力を水彩画に描きます。

新一年生10名が加わって、初めての水彩画。今日の第一回の講義と実習は、水彩画の色の特徴「色調」や「明度」が連続的に変化する様を、実際に描いてみます。透明水彩画の絵を描いていく際の色見本「12色のマイチャートとなります。水彩絵の具は透けて色が重なるところとのこと。右の写真を見てください。三つの円が重なっていますね。重なって白くなっているのが光の三原色。水彩画の三原色が重なると黒くなります。実際に塗って、色の濃淡や、透け具合を確認します。基本の絵具は12色ですが、色を重ねてゆくことで様々に色を演出できます。

初めての水彩画を学ぶ新1年生の画樹っこ達は、基本12色の色調や明度が連続的に変化していること、色の濃淡や透け具合を確認しながら描いています。

昨年から参加している画樹っこ達は、2,3年生は、昨年作ったマイチャートを確認したうえで、色を重ねて様々な色の演出を体験します。こちらは2枚目のチャート(下の写真左下)になります。

後半は、写真を、その一枚全部を描くのか、隅の方は描かないのでカットしたり、右側をカットしたりして切り取るなど、実際の作業に入ります。TBS系列の「プレバド」をご存知の方も多いことでしょう。有名で人気なのは「俳句」のコーナーですが、月に一度くらいタレントに皆さんが「水彩画」に挑戦する様子を見ることが出来ます。そこで使われているのも、「透明水彩画」今回画樹っこたちが挑戦するのと同じです。

写真を正確に下絵にするさいに、いきなり描いて行くと、右と左で、上の下で違和感のある絵になって道がくねってしまうなど、実際とかなり違う作品になってしまうことも。そこで、一枚の写真を16分割します。その1マス1マスを正確に写していくことで、一枚の絵も違和感を少なくして描いてゆく技法です。

画樹っこの生徒たちは、時間いっぱいまで夢中になって描いていました。小野寺先生からは、「下絵をじっくりとしっかりと描くことで、違和感のない水彩画が、そして描き手の思いが、見る人に伝わっていきますよ」と教わりました。次回は、下絵をしっかりと書く作業です。

2021年6月3日(木曜日)第四回 企画会 鶴谷小学校50周年コラボ企画正式決定‼ 準備が始まる

「つるっこ画樹園~実れ鶴心~」は、令和元年度より、子ども参画型社会創造支援事業として実施しています。中学生が地域の中で役割を持ち地域の一員として街づくり活動に携わってゆくなかで、学びを重ねてゆきます。「地域を活性化したい。元気に過ごしたい」の地域の皆さんの思いにこたえて、地域を元気にすることに取組んでいきます。

今日は、つるっこ画樹園~実れ鶴心~の4回目です。

前回3回目に実施した、鶴ケ谷の良いところの切り取る作業…それが写真となって、画樹っこそれぞれこれはというもの選んでおり、データーとして預かりました。次回から4回連続で始まる「鶴ケ谷の魅力を水彩画に描く」で、選んだ写真を水彩画に描きます。鶴ケ谷のどんなシーンを魅力だと感じて、写真として切り取ったのか、事前に印刷するのが楽しみになりました。

本日は、3つのセクションで、これまでの企画会から話し合われた内容を形にします。

鶴谷小学校とのコラボレーション企画は、鶴谷小学校の「虹色鶴」と、鶴谷中学校の「鶴丸」という二つのキャラクターをコラボして、画樹っ子がデザインし、絵にしたものを缶バッジにしました。鶴谷小学校でもこのデザインに高評価をいただきました。子どもたちの元気がこの絵の中から伝わってきます。正式にデザインが決定したことから、本日から様々な機会を捉えて、缶バッジを作成して、鶴谷小学校50周年記念式典に向けて準備していきます。

鶴谷小学校児童の皆さんにも、缶バッジを作ってもらう機会を設けます。それを呼びかけるチラシを画樹っこが創ります。90分という限られた時間でも、しっかりと仕上げてくるところが、2019年2020年と森の美術展を計画実施してきた画樹っこたちの培った力だと、あらためて感じました。

コロナ禍で行われた昨年の「杜の美術セカンド展」で、ご来場いただいた皆様に好評だったのが、受付でつけていただいたリボン。①検温でクリヤできたこと、②体調に問題ないこと、③手指消毒を終えたこと、を控え目ながら目に見える形で表現することで、「小さにリボンをつけることで安心して展示会を楽しめますね」と、好評でした。画樹っこがコロナ過でも安心して観てもらえるようにとアイデアを出して作ってリボンです。

ファースト展、セカンド展と来場いただく地域の方が増えてきていることから、更に沢山の地域のみなさんが来て下さると予想して、準備して備えました。

7月8月は、水彩画講師に小野寺哲郎氏を迎えて、地域の魅力を水彩画で表す4連続講座となります。初めて描く一年生は、楽しみにしていると話していました。上の写真は昨年の様子からのワンカットです。

6月23日(水曜日) つるっこ画樹園~実れ鶴心~ 第三回 つるっこ画樹園~実れ鶴心~ 地域に出かけて鶴ヶ谷の魅力を切り取る

「つるっこ画樹園~実れ鶴心~」は、令和元年度より、子ども参画型社会創造支援事業として実施しています。中学生が地域の中で役割を持ち地域の一員として街づくり活動に携り、学びを重ねてゆきます。「地域を活性化したい。元気に過ごしたい」との地域の皆さんの思いにこたえて、地域を元気にすることに取組んでいきます。

今日は、つるっこ画樹園~実れ鶴心~の3回目です。

これまで鶴ケ谷の魅力について話し合いを重ねてきました。今日はそれを実際に外に出て、鶴ケ谷の魅力をカメラのフレームの中に「切り取る」作業をします。

今日集まったメンバー31人は鶴ケ谷団地の中を、鶴ケ谷市民センターから東西南北、5つのグループに分かれて、魅力的な一枚を切り取りに出かけました。

その時の様子から…風景をうまく切り取れたかな?

撮影後は、鶴谷小学校とのコラボレーション企画についてです。話し合いが進み、鶴谷小学校の「虹色鶴」と、鶴谷中学校の「鶴丸」という二つのキャラクターをコラボして、絵にしたものを缶バッジにして、元気をもらうという方向で進むことになりました。画樹っこがどんな絵に仕上げてくれるのか楽しみです。合体したキャラクターがこれから後どんな風に成長するのかも楽しみです。

今日は、その準備として、缶バッジ製作機の使い方を習いました。昨年の杜の美術セカンド展で担当した画樹っこが代表しておさらいしてみました。

次回は、コラボしたシンボルマークを缶バッジにする作業や、撮影して鶴ケ谷の魅力を切り取った写真から、これはという一枚を切り出していく作業となります。透明水彩画で表現して地域の魅力を発信する準備作業です。

5月27日(木曜日) つるっこ画樹園~実れ鶴心~ 第二回 鶴ヶ谷の魅力を切り取る&コラボレーション企画を考える

つるっこ画樹園~実れ鶴心~の2回目が始まりました。この「つるっこ画樹園~実れ鶴心~」は、令和元年度より、子ども参画型社会創造支援事業として実施しています。中学生が地域の中で役割を持ち地域の一員として街づくり活動に携り、学びを重ねていきます。鶴ケ谷地域は高齢化率の高い地域、「地域を活性化したい。元気に過ごしたい」との地域の皆さんの思いにこたえて、地域を元気にすることに取組んでいきます。

2回目のつるっこ画樹園、新一年生のメンバーが14名も加わって今年度登録人数40名で活動を始めることになりました。今回32名の参加です。改めて、互いの自己紹介と、キャンプネーム(愛称)とその由来を一人一人話してもらい、楽しんだり、感心したりと場が和みました。

鶴谷小学校とのコラボレーション企画について、話し合いました。実現できそうな企画を探ります。鶴谷小学校の卒業生もいて、真剣に話し合っていました。

様々なアイデアが出され、内容を検討し、鶴谷小学校に提案する内容が決まりました。

次は、前回みんなで共有した「鶴ケ谷の魅力」を、つるっこ画樹園として、切り取って作品にしていく作業のはじめの一歩です。昨年、鶴ケ谷の魅力を切り取った作品を新一年生のみんなが見て、先輩からアドバイスをもらいます。

なぜこの絵に切り取ったのか、特に力を入れた点や、初めて切り取って描く一年生にアドバイスを話してもらいました。

鶴谷中学校菅野校長も駆けつけてくださいました。地域を元気にする画樹っこメンバーにエールをいただきました。

次回は、鶴ケ谷地域に出て、鶴ケ谷の魅力を写真に切り取る作業を行います。

4月27日(火曜日) つるっこ画樹園~実れ鶴心~ 新年度がスタート

つるっこ画樹園~実れ鶴心~ 第一回

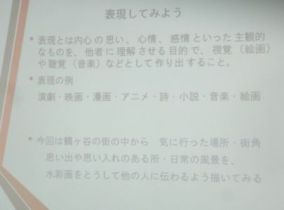

つるっこ画樹園~実れ鶴心~…この講座は、集う中学生たち・・・講座名にちなみ、愛称を込めて「画樹っこ」或いは「画樹っこの生徒たち」と呼んでいます。その画樹っこが、鶴ケ谷の魅力を話し合い、見い出して、それをテーマに学んで、作品に仕上げ、イベントを開催します。世代を超えて交流し、地域の皆さんへ元気を届け、皆さんからも元気をもらえることを目指します。COVID-19感染予防の意識を参加する画樹っこ一人一人が高めつつ今年度も実施してまいります。

年度が替わり、一学年ずつ進級した姿を私たちに見せてくれました。4月から1年生になった画樹っこも加わって新たにスタートしました。

第1回目の最初は、1年生に「つるっこ画樹園~実れ鶴心~」のこれまでの経緯や、先輩たちが大切にしてきたこと、年間の大まかな活動をスライドにしたものを紹介しました。

2年生、3年生の画樹っ子たちも昨年一昨年を振り返りつつ、新たな発想が加えられて、今年取り組んでもらえたらと願いを込めているのですが・・・・汲み取ってもらえるかな?

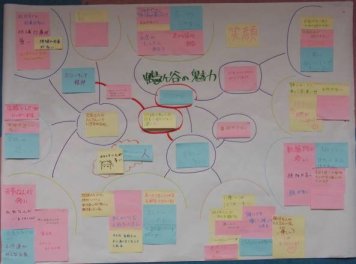

後半は、良いスタートが切れるようにとの願いを込めて、新たに2021年に集う画樹っこで「鶴ケ谷の魅力」って何だろう?を話し合い共有しあう時間としました。

KJ法で、アイデアを出し合います。新一年生の画樹っこには、初めての経験なのかもしれませんが、思いついた言葉をたくさん書いてもらいました。一つ一つが貴重な意見です。一枚一枚に書き記した思いを言葉にして出し合い、共有と分析をし、グループ化を繰り返していくことで、新たな手掛かりや新たな発想を見出します。

2年生3年生はこれまで何度も何度もやってきたので、新1年生をしっかりとサポートしている姿もほほえましかったです。

昨年までと同様に「自然が豊かで植物や動物が多い」「地域が元気」「あいさつや声をかけてくれる人が多い」などに加えて、今までは、はっきりと見い出せなかった「安心して暮らせる街」「地域の皆さんが協力している」「地域活動にかかわっている人たちがたくさんいる」などを共有することができました。

秋のイベント「つるっこ画樹園~実れ鶴心~杜の美術サード展」に向けて、これら見い出したキーワードを形にしていく作業が始まります。

さらに3つそれぞれの付箋紙を一つにまとめてグループ化、分析したのが上の写真となります。