ページID:4968

更新日:2025年3月25日

ここから本文です。

令和3年度 鶴ケ谷キッズステーション 第一回 ひょうたん沼たんけん

鶴ケ谷キッズステーション 第一回 ひょうたん沼たんけん

2021年5月29日

鶴ヶ谷キッズステーションは子どもたちにわくわく感で学ぶ楽しさと、学び終えた時の達成感や交流する楽しさを伝えるべく開催しています。2021年度最初のキッズステーションは、初夏のひょうたん沼を探検しながら、草木や野鳥、昆虫たちの様子を観察して教わります。

講師は、こどもの科学研究会、ひょうたん沼楽校、野鳥大好きの有志と、計9名の皆様にお集まりいただきました。

講座の始まりとともに、通り雨があり、5分ほど雨宿り。仕切り直しといったハプニングもありましたが、講座が始まりました。

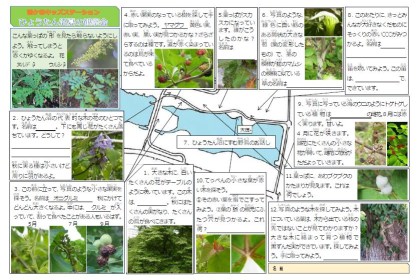

地域から19人の親子に応募いただきました。グループに分かれて、ひょうたん沼を探検していきます。1人1人にひょうたん沼探検のシートが配られました。それぞれの観察ポイントには、お話をしてくださる講師の皆さんがいて、観察しながら様々に気づきを促してくれます。シートには簡単な問いが書かれてあり、答えながら観察ポイントを回ります。

いくつかのポイントをご紹介し、ひょうたん沼たんけんの様子をご覧いただきます。

2番のポイントです。紫の花が、立ち上がるように咲いています。500円玉を取り出しました。この樹と同じ絵が描かれているとの事。答えは「キリ」の木です。春の花と、昨年の秋に実った果実が見えます。その果実の中には、たくさんの小さな種が入っていて風で飛んで広がることも教わりました。ルーペで覗いてみます。小さな種の周りにちゃんと翼があることも確認、風に乗って遠くに運ばれて芽を出すことが想像できました。

4番のポイントです。赤い実のなっている樹の前に集まって、実際に赤い実や黒ずんだ実を手に取って触っています。この木の名前は「ヤマグワ」です。実をつぶしてみると、たくさんの小さな種が中に入っているのが分かります。つぶした実の汁を舐めてみると、甘いのも発見しました。赤い実より黒ずんだ実の方がもっと甘いことも。

5番目のポイント。ギシギシの葉っぱが穴だらけ、スカスカになっています。この正体はというと…。羽虫の仲間「コガタルリハムシ」。小さいですが瑠璃色の羽がきれいな昆虫です。葉っぱをめくってみると実際にいることも、葉を食べていることも、確認できました。

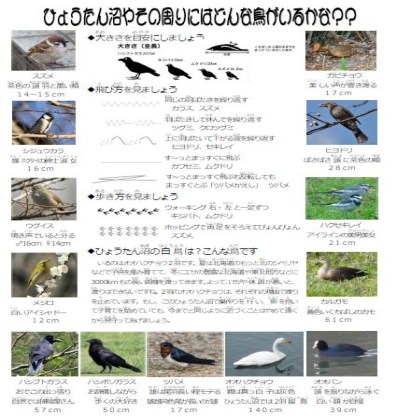

7番目のポイントは野鳥の話。聴こえた鳥の声を確認。さらには、雀の歩き方が跳ねるように歩くこと、野鳥は大きさで見分けることもできること、羽を広げた大きさはこのくらいだよと、実際に身振り手振りで教えてくださいました。ひょうたん沼には、羽が傷ついて夏の間もずっといる白鳥の夫婦がいます。そのハクチョウは羽を広げると2m20cmにもなります。その大きさにびっくり、遠くから見ているのでそんな大きさだとは気づかないですよね。

10番目のポイント。葉っぱに注目です。まだ出たばっかりの葉でしょうか、下の葉に比べて真っ赤になっています。「触ってみよう」との講師の声で、さわってみると、赤い色が取れて緑色の葉っぱに。葉の表面に赤い粉が吹くことで、やわらかい葉を食べる昆虫から守っていると教わりました。では、大きく育ったらどうでしょう。葉の付け根のところを見ると、穴が開いているような。これもルーペで観察です。この穴は蜜腺で、アリを誘っているとの事、アリが上って来て葉っぱにいることで、ほかの昆虫はあまり近寄りたくないのです。「アカメガシワ」という樹です。自分を守る仕組みがすごいですね。

12番目のポイント。大きなクヌギの樹にねじれながら絡まるように細めの木がへばりついていて、葉っぱをたくさん広げて、黒っぽい実がたくさんできていました。「キズタ」と言います。元の木であるクヌギは、春に葉を出し始めて、夏に花を咲か出て、秋に実を付けます。それにたいしてキズタは、クヌギの葉っぱが落ちてしまう秋遅くから、葉っぱを広げ、冬に花を咲かせて、春に実を付けて、鳥に食べてもらい、鳥の糞に交じって種が遠くに落とされて、自分の仲間を広げていくと教えてもらいました。

今年も、ひょうたん沼の周囲の散策路脇にも、たくさんのイタドリが育って勢力を広げています。イタドリは茎の中が空洞になります。その特徴を生かして、「ブーブー笛」を作ったのを参加者にプレゼント。吹いてもらいました。「ブゥ~ブゥ~」となります。ブレードが震えて音が鳴る仕組みです。子どもたちは歩きながら、何度も鳴らしていました。気に入ってくれたようです。自然の物を使って楽しく工作することも紹介いただきました。

参加いただいた皆様からの感想です。

- いろいろな植物を学びました。

- たくさんの鳥の声が聞こえた。(鳥の声に注目するときになっていたようです)

- 身近に多くの植物や鳥、虫がいることに改めて気づかされました

- 知らないことに気づかせてもらった

- 生き物がたくさんいることが分かりました

- ひょうたん沼が、たくさんの自然と生き物であふれていることに気づかされました

- スタート時の雨降りに心配しましたが、天気がすぐに戻り、楽しく勉強することが出来ました。ありがとうございました。

- 植物の様子には、理由があることを教えていただき、楽しかったです。…等いただきました。

講師の皆さんからも、参加された皆さんにいろいろなことを説明した時に、マスク越しの眼の動きや表情、歓声などの様々な反応が見られて、興味を持っていただけたことがうれしかったと、伺いました。

最後にこの日、声を聴いたり、姿を確認できたりした野鳥を紹介します。「スズメ、ツバメ、カワラヒワ、メジロ、ヒヨドリ、ウグイス、ヤマガラ、ヒガラ、コゲラ、シジュウカラ、センダイムシクイ、オオヨシキリ、ガビチョウ、カルガモ、オオバン、ハシブトカラス、ハシボソガラス、アオサギ、オオハクチョウ」でした。みなさんもぜひ、ひょうたん沼に足を運んでください。