ページID:12312

更新日:2025年8月16日

ここから本文です。

学んで実践!防災講座「みんなが主役だ!補助避難所運営」その2

6月22日(日曜日)

いつ起きるかわからない災害、学んで安心!備えて安心!

安心安全な街づくりをみんなで考える、防災講座の第2回は「みんなが主役だ!補助避難所運営」です。

当講座のレポートその2をお届けします。

みんなが安心して暮らせる避難所って?

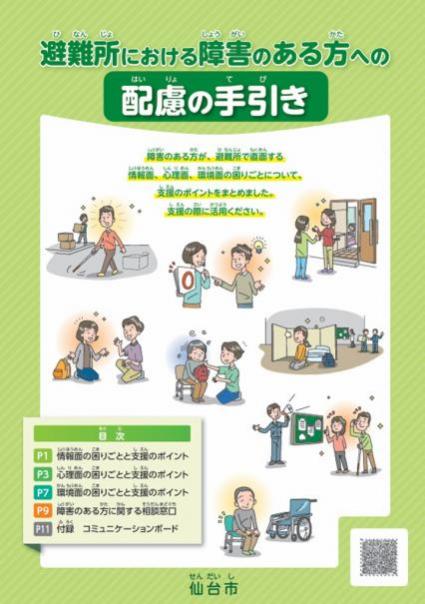

みんなが安心して暮らせる避難所って?講話の2つめは泉区保健福祉センター障害高齢果の大内保健師にパンフレットを使って説明していただきました。障害の有無にかかわらず、どの避難所においても、これらの配慮が安心して暮らしやすい避難所づくりに欠かせないことに気付かされます。災害時には、普段より明らかになりやすい困りごとですが、日常のさまざまな場面でも同じことが起きています。日頃から取り組む、みんなが安心して暮らしやすいまちづくりが、災害に強い地域を作っていきます。これもフェーズフリーの取り組みです。

「考えてみよう!誰もが暮らしやすいまち(外部サイトへリンク)」(仙台市のWebページが開きます)

「避難所における障害のある方への配慮の手引き(外部サイトへリンク)」(仙台市のWebページが開きます)

このパンフレットは高森市民センターでも配架しています。ご自由にお持ちください。

障害ってなんだろう?

「障害は、障害のある人を考えずに作られた社会の側にあります。例えば『足の不自由なこと』が障害なのではなく、段差が「障害」なのです、段差をなくせば、障害はなくなります。」まず説明いただいたのがこのこと。目からウロコが落ちました。

障害のある方が生活していくうえでの4つのバリア(障壁)。物理的なバリア、情報のバリア、制度のバリア、そして心のバリア。特別なことではなく、ちょっとした思いやり、支え合いが、バリアを打ち破るきっかけになります。

避難所での困りごとと配慮

避難所での配慮を、情報面、心理面、環境面に分けて説明していただきました。大切なのは必要な配慮や支えはひとりひとり違うこと。本人と意思疎通しながら必要な支援をすること。これは障害の有無に関係なく大切なことです。

情報面での困りごと

視覚障害の方は掲示板の文字を読むのが困難、聴覚障害の方は音声による案内などの情報を得たり音声での会話をしたりするのが困難です。知的障害・発達障害の方の中には抽象的な表現を理解しにくい方がいます。失語症や高次脳機能障害の方の中には長文や難しい表現を理解しにくい方がいます。例えば視覚障害の方に「あちらにトイレがあります。」と伝えても、あちらがどちらなのか解らず戸惑ってしまいます。

障害の程度はひとりひとり違います。障害を受けた時期もひとりひとり違います。聴覚障害の方の誰もが手話をできるわけではありませんし、視覚障害の方の誰もが点字を読めるわけではありません。

避難者に音声で伝えたときは、文字にして掲示するなど複数の方法で情報発信します。困りごとがないか本人や家族に確認します。近くにその方のことや障害のことを知っている方がいると情報を伝えやすくなります。周りの方に協力してもらって情報を伝えましょう。やさしい言葉で絵なども活用して、わかりやすく伝えていきます。手話などの特別な技術がなくても身振り手振りで伝えることができます。

心理面での困りごと

避難所など、急に慣れない場所にくると、どうしたら良いのかわからなくなる場合があります。知的障害・発達障害の方の中には、環境の変化への対応が苦手で、大きな声やたくさんの人、騒音、光、刺激などに敏感でパニックになってしまう方がいます。人との関りや、今後の見通しがつかないことが苦手な方がいます。内部障害や難病、高次脳機能障害の方は、見た目だけでは、その障害や病状がわかりません。その時によって障害の現れ方も違ってきます。

災害時の急な環境の変化は、多かれ少なかれ誰もが感じるストレスです。障害の特性によっては、より敏感に感じてしまう方がいるのです。他の方に迷惑をかけたくないとして、避難所から安全を確保されていない自宅に戻った方もいます。ストレスの感じ方、表し方は人それぞれです。ストレスに敏感な方がいることを周りが理解することが、本人や家族の心理的な負担を軽くする第一歩です。

環境面での困りごと

手足の不自由な方は、自力歩行や素早い避難行動が困難になります。通路の確保や居住スペースの配置を配慮しましょう。

避難所では電源の確保も大切。例えば、視覚障害の方のためには、読み上げ機能のある携帯電話やタブレットなど便利なツールがありますが、電源が確保されていないと十分に活用できなくなります。医療機器を使用する場合も電源が必要です。

コミュニケーション方法の工夫

自分から困りごとをうまく伝えられない方もいます。

コミュニケーションボードは、絵とわかりやすい表現でつくられた指差しボード。説明されると会場から「市民センターには準備されていますか?」と質問。残念ながら補助避難所の高森市民センターでは、まだ準備していません。多言語対応ボードは各避難所に設置してあります。ピクトグラムなどの館内案内を含め、改めて備えが必要だと気付かされました。

講座情報

| 内容 | 障害者など災害時要援護者を受け入れる補助避難所の運営を学びます |

|---|---|

| 開催日 | 令和7年6月22日(土曜日) |

| 時間 | 午前9時30分から正午 |

| 対象 | おとな |

| 定員 | 地域の方30名程度 |

| 費用 | 無料 |