ページID:12313

更新日:2025年8月16日

ここから本文です。

学んで実践!防災講座「みんなが主役だ!補助避難所運営」その1

6月22日(日曜日)

いつ起きるかわからない災害、学んで安心!備えて安心!

安心安全な街づくりをみんなで考える、防災講座の第2回は「みんなが主役だ!補助避難所運営」です。

当講座のレポートを3回に分けてお届けします。今回はその1回目です。

楽しく防災を学ぶ

高森市民センターは、災害時に指定避難所で暮らすのが困難な障害者などの避難先=補助避難所になっています。総勢45人で楽しみながら補助避難所運営を学びました。講座をとおして、補助避難所を運営していくうえでさまざまな配慮が必要なこと、そして、それらの配慮は補助避難所だけではなく、どの避難所でも「みんなが主役で、みんなが安心して暮らすため」に必要なことだと気付きました。

この講座に参加したのは、次の方々です。

〇補助避難所の運営にあたる地域団体のみなさん

〇高森東地区のSBL(仙台市地域防災リーダー)のみなさん

〇高森連合町内会・高森東連合町内会の役員のみなさん

〇高森地区の補助避難所になる高森コミュニティセンターの運営委員長さん

〇高森地域包括支援センターのみなさん

〇宮城大学看護学群の霜山准教授と学生のみなさん

〇高森地域の避難所運営の仙台市担当課係員(財政局財政部財政企画課、契約課)

〇泉区保健福祉センター障害高齢課のみなさん

みんなが主役、みんなが安心って?

この講座のテーマは「みんなが主役の、みんなが安心して暮らせる避難所とは?」。2つの講和と体験実習を通して考えていきます。

この講座のテーマは「みんなが主役の、みんなが安心して暮らせる避難所とは?」。2つの講和と体験実習を通して考えていきます。

高森市民センターを補助避難所するとき、運営にあたるのは高森東地区社会福祉協議会をはじめ地域のみなさん。地区社会福祉協議会を代表して小川会長から開会のあいさつをいただきました。

避難所ってどんなところ?

まずはおさらい。避難所、補助避難所の役割を確認。古内館長が説明しました。

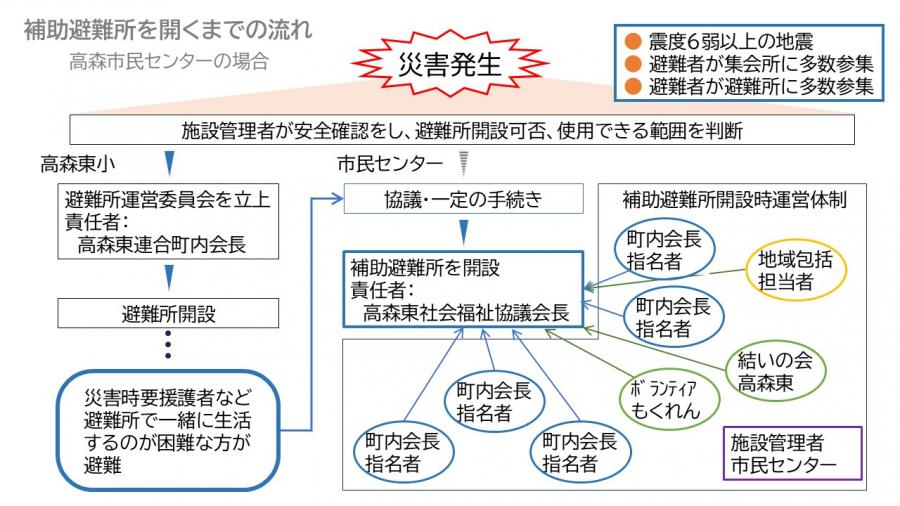

避難所は避難が必要な方を一時的に受け入れる施設。避難者の必要最低限の暮らしを支援する施設で、家族や知り合いばかりでなく、さまざまな方と生活を共にする場所です。仙台市立の小中学校などの「指定避難所」、市民センターやコミュニティセンターなどの「補助避難所」、社会福祉施設などの「福祉避難所」(二次避難所)、町内会の集会所などの「がんばる避難所」とさまざまな避難所があります。高森東地区での補助避難所を開設するまでの流れは次の図のとおりです。

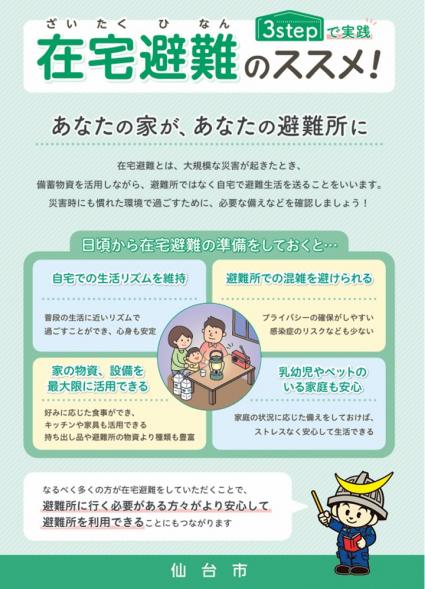

避難所だけが避難先ではありません。建物が安全であれば「在宅避難」も選択肢。日頃から備えて、フェーズフリーで取り組めば、避難所での混雑や感染症リスクを抑えることができ、家族での生活リズムを維持しやすくなります。乳幼児のいる家庭、障害のある方のいる家庭では、生活リズムを維持できることは大きなメリットです。

「在宅避難のススメ」(仙台市のWebページが開きます)

令和6年度の防災講座では、避難所に人が集中し、在宅避難が進みにくい理由のひとつに「不安」があると気付きました。災害時に一人でいるのは「不安」、たくさんの人が集まっていれば「安心」。停電で「不安」、避難所なら灯りがあるかもしれない。自宅では食べ物がなく「不安」、避難所なら食べ物があるはずなどなど。食べ物も灯りも備えておけば対応できます。ローリングストックなど、日常で使っているものを非常時にも活用できるようにデザインしておくフェーズフリーは「備えない防災」ともいわれていますが、フェーズフリーは「備え」なのです。

向こう三軒両隣、遠くの親せきより近くの他人、日頃からのご近所付き合いが、非常時でも安心して暮らせるまちづくりの基盤です。自助・共助・公助、自助と共助の間に「ご近助」を。互いに頼り頼られる関係が、万一のときに力を発揮します。

講座情報

| 内容 | 障害者など災害時要援護者を受け入れる補助避難所の運営を学びます |

|---|---|

| 開催日 | 令和7年6月22日(土曜日) |

| 時間 | 午前9時30分から正午 |

| 対象 | おとな |

| 定員 | 地域の方30名程度 |

| 費用 | 無料 |