ページID:12282

更新日:2025年8月16日

ここから本文です。

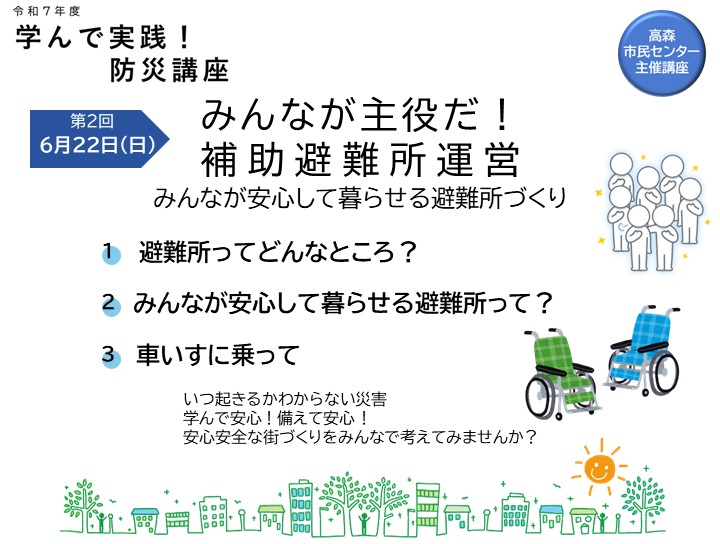

学んで実践!防災講座「みんなが主役だ!補助避難所運営」その3

6月22日(日曜日)

いつ起きるかわからない災害、学んで安心!備えて安心!

安心安全な街づくりをみんなで考える、防災講座の第2回は「みんなが主役だ!補助避難所運営」です。

当講座のレポートはこれが最終回、その3です。

車いすに乗って

補助避難所には車いすが必要な方も避難してきます。あちらこちらで見かけるものの、操作する機会の少ない車いす。簡易ベッドと車いすを使った移乗介助、障害物を置いたコースを使った車いす移動介助を実習。参加者は、介助する立場と介助される立場の両方をロールプレイで体験しました。

車いすと訓練用スロープ(段差)は、仙台市社会福祉協議会泉区事務所から快く貸し出していただきました。コースは卓球の防球フェンスを利用して設置。スラローム、左右曲がり角、狭い通路、そしてスロープと段差。防災講座の第1回「親子で作ろう!防災グッズ」(クリックすると「親子で作ろう!防災グッズ」のページが開きます。)で小学生のこどもを中心に作ったダンボールベッドが登場。避難所用のコット(簡易ベッド)も組み立ててみました。

まずは、実演と解説

宮城大学の看護学生がモデルと説明役になって、車いす操作の注意点、ベッドから車いすへ、車いすからベッドへの移動介助のやり方・ポイントなどを解説してくれました。病院や福祉施設のベッドには手すりがあって介助される方も起き上がりなどで力を出しやすいのですが、簡易ベッドには手すりもなく、介助者と介助される者との意思疎通が大切になります。ここでもコミュニケーションの大切さに気付かされます。説明用のスライドと実演と組み合わさって、参加者の理解も進みます。

「車いすを使用している人は、発災時の避難行動や避難後の生活などにおいて、特に配慮や助けを必要する「要配慮者」にあたります。特に車いす利用者は身軽な私たちと違ってどうしても「車いす」という物理的な障壁がありますので、なかなか自由に身動きをとることができないので、ひとりでは、とっさに危険から身を守れなかったり、逃げ遅れてしまったり、無事に避難することができても命の存続に必要なものが入手できないこともあります。ですから、ぜひ、災害時には皆さんから率先して手を差し伸べ、助け合っていってほしいと思います。」と説明を締めくくりました。

「車いすを使用している人は、発災時の避難行動や避難後の生活などにおいて、特に配慮や助けを必要する「要配慮者」にあたります。特に車いす利用者は身軽な私たちと違ってどうしても「車いす」という物理的な障壁がありますので、なかなか自由に身動きをとることができないので、ひとりでは、とっさに危険から身を守れなかったり、逃げ遅れてしまったり、無事に避難することができても命の存続に必要なものが入手できないこともあります。ですから、ぜひ、災害時には皆さんから率先して手を差し伸べ、助け合っていってほしいと思います。」と説明を締めくくりました。

声掛け、そして声掛け

つづいて、介護のプロ、介護福祉士の清野さんと包括支援センターの長瀬さんが実演を交えた説明で、ベッドと車いす間の移乗介助、車いすでの移動介助のコツを教えてくれました。

ポイントはたくさんあるものの、大切なのはコミュニケーション。介助を受ける方の障害の程度もそれぞれ。できること、できないことも一人一人違います。ひとつひとつの動作の前に声掛けすることで、介助する方も介助される方もお互いに協力することができます。協力して動作することでお互いの信頼関係が強まり、より安全に、よりスムーズに動作しやすくなります。

ポイントはたくさんあるものの、大切なのはコミュニケーション。介助を受ける方の障害の程度もそれぞれ。できること、できないことも一人一人違います。ひとつひとつの動作の前に声掛けすることで、介助する方も介助される方もお互いに協力することができます。協力して動作することでお互いの信頼関係が強まり、より安全に、よりスムーズに動作しやすくなります。

介助する方はどうしてもがんばりがち。無理にがんばると体を痛めたりします。共倒れにならないように、声掛けして、意思疎通して、互いに協力していきましょう。助ける人は自らを守って(自助)、はじめて誰かを助ける(共助)ことができます。

車いすに乗って

参加者に2人組になってもらい、介助体験をしてみます。身体介助を伴うので同性で組んでもらいました。清野さんと長瀬さんが指導にあたり、宮城大学の霜山准教授と12人の看護学生さんがサポートに入ってくれます。

交代で介助者と介助される者になって体験します。

ベッドと車いす間の移乗

まずは、ベッドから車いすへの移乗。車いすの使用前点検、起き上がりからベッドに腰かけ移動しやすくする準備、立ち上がり介助、車いすへの移動、安定姿勢の確認と一連の動作を、お互いに声掛けしあい、確認しあいながら進めます。

まずは、ベッドから車いすへの移乗。車いすの使用前点検、起き上がりからベッドに腰かけ移動しやすくする準備、立ち上がり介助、車いすへの移動、安定姿勢の確認と一連の動作を、お互いに声掛けしあい、確認しあいながら進めます。

ゆっくりでも速い!

車いすに乗ったらコースの初めはスラローム。スピードを抑えて慎重に操作していきます。左折、右折も声掛けして、互いに確認して、スムーズに操作します。車いすの上ではスピード感が増すもの。ゆっくりと操作いただきましたが「歩くよりも速く感じた。」という感想がありました。

のぼりくだりは最難関

つづいては上り坂、下り坂のスロープ。緩やかな傾斜なのに、操作するのには結構な力がいります。下りでは向きを変えて後ろ向きにゆっくりと。右左折、狭い通路を抜けると高さ5cmの段差。このコースの最難関です!

車いすの後方に出ているティッピングレバーを踏んで、テコの原理の応用で車いすの前方を持ち上げ段差に乗せたら、ハンドルを持ち上げて後輪を段差に乗せます。降りるときは向きを変えて後ろから。乗るときの逆順でゆっくりと操作します。スロープや段差は乗っている方にも負担がかかります。ここでも声掛け、声掛け。お互いの意思疎通をしながら操作していきます。

車いすの後方に出ているティッピングレバーを踏んで、テコの原理の応用で車いすの前方を持ち上げ段差に乗せたら、ハンドルを持ち上げて後輪を段差に乗せます。降りるときは向きを変えて後ろから。乗るときの逆順でゆっくりと操作します。スロープや段差は乗っている方にも負担がかかります。ここでも声掛け、声掛け。お互いの意思疎通をしながら操作していきます。

最後は車いすからベッドへの移動。ベッドに車いすを寄せて、介助される方がベッドに手をついて、声掛けして協力して体を回転させながら移動します。

介助される目線で支援を

介助者と介助される者を交代して体験。両方の視点から、どんな配慮が必要なのかを体験できました。ハンドリムのついた車いすだったので、介助なしで走行してみる方も。車いすを使用する方の視点で、障害となるバリアを経験いただきました。

防災井戸端会議

防災講座で恒例としている防災井戸端会議。参加者に講座の感想や防災・減災への想いを話していただきます。「防災の講座というと堅苦しいイメージがあったけれど、地域の方が楽しそうに学んでいる姿が印象的でした。」「もっと多くの方が、もっと広い世代の方に参加いただきたい。」「避難所を運営する立場として、コミュニケーションと心くばりが大切だと思った。」

防災講座で恒例としている防災井戸端会議。参加者に講座の感想や防災・減災への想いを話していただきます。「防災の講座というと堅苦しいイメージがあったけれど、地域の方が楽しそうに学んでいる姿が印象的でした。」「もっと多くの方が、もっと広い世代の方に参加いただきたい。」「避難所を運営する立場として、コミュニケーションと心くばりが大切だと思った。」

地域防災力を高めていくには福祉の視点が欠かせないと、想いを深めた講座となりました。

アンケートから

参加した多くの方からアンケートをいただきました。自由記載の感想をAIで分析した結果です。

- 多くの参加者から車イス体験を通じて新たな気づきを得たと感想をいただきました。操作方法や介助される側の視点を学び、実践の重要性を再確認したという意見が多く見られました。

- 地域住民との交流を通じて防災意識の向上を感じた参加者が多く、地域の助け合いの重要性や住民の参加を促進する必要性が強調されています。

- 避難所運営における配慮の重要性が指摘され、特に障害者や高齢者への対応について学びがあったとの感想が多く寄せられました。ピクトグラムやコミュニケーションボードなどの具体的なツールや支援体制の改善が提案されました。

講座への要望として、障害者や高齢者へのもっと具体的な支援の仕方、特に避難支援の仕方。地域での避難支援体制づくりの話し合いの場などが寄せられました。

最後まで読んでいただいた方に

多くの方が防災や福祉に関心を持ち、学び、実践することを願います。

学んで実践!防災講座の第3回「もし目の前で人が倒れたら-応急手当を身につける」は11月1日(土曜日)、第4回「あったかい食べ物でみんな笑顔~サバ飯つくりに挑戦!」は11月16日(日曜日)に開催予定です。どちらも10月上旬に参加募集をする予定です。

講座情報

| 内容 | 障害者など災害時要援護者を受け入れる補助避難所の運営を学びます |

|---|---|

| 開催日 | 令和7年6月22日(土曜日) |

| 時間 | 午前9時30分から正午 |

| 対象 | おとな |

| 定員 | 地域の方30名程度 |

| 費用 | 無料 |