ページID:8038

更新日:2025年3月25日

ここから本文です。

令和4年度 大人な休日倶楽部

大人な休日俱楽部 講座レポート

2022年12月20日

『陶芸体験』

9月24日(土曜日)10時00分~12時00分

1階 会議室兼調理実習室

コロナ禍の中、自宅での食事が増えている昨今。代り映えのしない日常の中にちょっと変化を付けることで生活に「彩り」を添えられたら、ということで自作の食卓セットを作る講座を開催しました。

作るのは【湯呑み】【箸】【ランチョンマット】の3点セット。陶芸、木工、染物と日本の伝統工芸を体験し、受講生同士が楽しく交流することもできます。

1回目は陶芸で【湯呑み】を作ります。

講師の指導の下、土を捏ねていきますが、ただ捏ねるのではなく空気を抜きながら捏ねていきます。

(土は捏ねている間も手の温度で徐々に乾燥していくので、使わない時は濡れ布巾をかけておく等、乾燥を防ぐ必要があります)

その後、土台に使う分量の土を丸く成形して、ろくろに載せます。

つくりたい湯呑みをイメージして(焼きあがると15%程小さくなるそうです)土台を作ります。その後、ひも状にした土を土台の淵に沿ってつけていきます。皆さん何本もひもを作っては周りに付けていき、思い思いの大きさに作っていきます。

隙間ができないように指の腹をつかって伸ばしながら、整えていきます。決して空気が入らないようにしながらの作業ですので、皆さん集中して作業を進めていました。

最後にろくろから外して完成です。

完成した作品は講師が窯で焼き上げてくれます。

どんな作品に仕上がるのか楽しみですね。

『木工体験』

10月22日(土曜日)10時00分~12時00分

1階 会議室兼調理実習室

2回目は木を削って【箸】を作ります。

いろいろな木の中から好きな材料を選んで、鉋で削っていきます。

この日、講師に用意して頂いたのは「青森桧葉」「桜」「ウリン」「ネズコ」「秋田杉」「ケヤキ」「アッシュ」「ヒノキ」「赤松」「栗」の10種類です。

初めて箸作りをする方には「秋田杉」「アッシュ」「青森桧葉」が削りやすいそうですが、皆さん思い思いの木を選んで箸作りに挑みます。

最初は強めに削っても大丈夫ですが、細くなるにつれて力加減をしていかないと折れることもあるそうです。また、栗などの固い材料は削りにくく、なかなか思うようにいかないこともあるようで、選んだ受講生の方は苦戦していました。そのため、講師のお二人には受講生の様子を見ながら、要所要所で指導をしていただきました。最後に出来上がった方から先端を整えるために講師にノコギリで切っていただきます。

ちなみに、この日の作業時間(約1時間半ほど)で作れる本数は2膳分くらいですが、5膳分作られた方もいました。すごいですね!

『染物体験』

11月26日(土曜日)10時00分~12時00分

1階 会議室兼調理実習室

3回目は布を染めて【ランチョンマット】を作ります。

染め方は「藍染」です。今回は簡易的な染め方とのことですが、初めて体験する方には新鮮に映ります。

藍染の染料は濃い色で、この色が布にのるとどうなるのか、そして洗濯後にはどう変化するのか、など楽しみです。

まずは、どんな模様にするのか型紙を選びます。伊達政宗のシルエット、動物、ミヤギノハギ、などたくさんの型紙を布地に置いて固定したら、専用の筆で藍をポンポンと軽くたたくようにのせていきます。強くすると色が濃くのってしまいグラデーションができません。この力加減が難しく、受講生のみなさんは練習用の布で何度もテストしていました。

徐々に慣れてくると思うように筆がのってくる方もいて、どんどん意欲的な作品にチャレンジしていました。

最後に、講師から「ご自宅に戻られたら1リットルの水に30ccのお酢を入れて、15分付け置きしてから洗濯してください。この作業で藍を布に定着させることができます」との説明があり、注意書きも一緒に渡していただき、終了となりました。

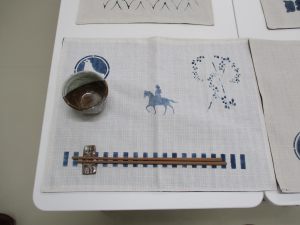

前回の受講後、受講生の皆さんに【湯呑み】【箸】を持参できる方はお持ちくださいと連絡していましたが、実際にお持ちいただいた方の作品を写真に撮らせていただきました。

ランチョンマットの上に湯呑みと箸を置いた感じはいかがでしょうか。