トップページ > 市民センターを探す > 高森市民センター > センター紹介 > 高森東公園・修景公園の四季 > 高森東公園・修景公園の四季 第二十六回 メマチヨイグサ・アレチマツヨイグサ

ページID:1298

更新日:2025年3月25日

ここから本文です。

高森東公園・修景公園の四季 第二十六回 メマチヨイグサ・アレチマツヨイグサ

高森周辺、そして泉パークタウンは、かつて七北田村の中心部から北西に広がる七北田丘陵と呼ばれる小高い丘が広がっていた地域で、高森辺りには立田山と呼ばれていた小さな山があって、その中に高森と呼ばれていた地域があり「高森」の名がついたとのこと。

その状況が示すように団地造成後も、立田山とその周辺の自然豊かな堤と里山が、堤と公園として幾箇所も残されました。その中から、高森市民センターの南と北に位置する「修景公園」と「高森東公園」の豊かな自然の様子をご紹介します。

高森東公園・修景公園の四季 第二十六回 メマチヨイグサ・アレチマツヨイグサ

夕方花開き芳しい香りでスズメガを誘う 種子は好条件になるまで80年も眠って待てる

英名:common evening primrose

メマツヨイグサは、北アメリカ原産で、花期は6〜10月に4弁の黄色い花を、道ばた、荒れ地、川原など各地にふつうに咲かせる帰化植物です。他の植物を差し置いて、ひょろひょろと長い花軸が1m程伸びて花軸の上半分より上側にいくつもの蕾をつけて咲かせます。ですが、しっかりと開いた花を見たことがないと思いました。実はこの花、昼夜逆転しているんです。夕方に花を開いて朝には萎むといった花になります。

秋に細かな種をまき散らし、その種から発芽してその年の冬にロゼットをつくり、翌年の夏に家事を伸ばして開花、実を着けたのち枯死するといった越年草となります。

和名は「待宵草」で、その名の通り、宵になるのを待つように夕方になって大きく花弁を開いて咲かす花の生態にちなんでいます。頭に付く「メ」は、同じ帰化植物のオオマチヨイグサに比べて花が小さいことからつけられて区別されています。英名は夕方に花弁を開いて咲く姿がバラに似ているのでイブニング・プリムローズと呼んでいるとのことです。

メマツヨイグサの葉で、夏に花軸を伸ばしている際の葉は、細長い楕円状披針形で、花軸から互生で生えて、葉脈は中心の主脈ほど赤みを帯びて生えているのが特徴です。1年目の冬を越すロゼッタ状の葉は、根から茎を持たずに、短い葉柄で放射状に幾枚もの葉を広げてほぼ円面で陽の光を受けています。寒い冬でもじっと耐えつつ陽の光を受けて土の中に栄養をためています。越年草の典型的な冬を越す形です。その根生葉の形は倒披針形~長楕円形です。冬を越したメマチヨイグサは、蓄えた栄養を余すことなく使って、陽の光を受けて伸びる花軸は0.5~2mと高くなり、周りの草たちを見下ろすように伸びています。

メマチヨイグサの花は、茎を一本すっと伸ばして、その先に黄色い花が咲くも、中途半端な開き加減なのが気になっていました(写真上)。高森東公園でも、修景公園でも群生しているほどでもなく、点々とまばらに成長しています。花軸を伸ばし、(写真上左。中央)花をしょぼんとした様で黄色い花が咲いている姿を目についていました。

調べてみると、メマチヨイグサの花はマツヨイグサの仲間の花で、夕方から咲き始めて朝には閉じてしまう花だと分かりました。陽が傾くと蕾から花弁を広げ、陽が登り始めると花弁を閉じてしまう花、だから日中は「しょんぼりした様」だったのです。1日花というと、朝花を開いて夕方に閉じるのは知っていましたが、夕方花を開いて朝になると閉じるのは、このメマチヨイグサが初めての出会いです。

そこで夕方仕事の後に行ってみると、つぼみから花を咲かせ始めている花(写真下左)、最初に発見したのが左上の様子です。花は開くと芳しい香りを放ちます。舌のような形の舌状形を4枚開いている途中でした。写真にあるように茎の上の部分に茎から分岐して蕾をまとまってつけています。

直立する花軸の高さは、0.5~1,5m程で、穂状花序について、数個から10個ほどの蕾をつけています。個体差があるようです。花の大きさは、径2.5〜3.5cmで、黄色の舌のような花びらが4弁、花の真ん中には柱頭が4つに裂けた長い雌しべがあり、その周りに8本の雄しべが、糸状にいろんな方向へ伸びていて、葯は長さ3-6mmで稔性のない花粉が多く含まれているとのことです。写真の花はたまたま、雌しべが右の方に寄っているのも確認できました。次の花は真ん中をキープしていました。

夕方咲き始めるということは、ふと考えました。おしべとめしべがしっかりそれぞれの働きをしているように観えます。となると、その時間帯に活動する昆虫を相手にして受粉を手伝ってもらうべく咲いているという事。そこで調べてみると…花から花へと、次のメマツヨイクサへ花粉を運んでくれているのは・・・スズメガの仲間とのことです。スズメガは、夜行性の蛾です。なんでもホバリングしながらその長いくちばしで花弁の中央にある蜜を吸います。その際に花粉が体中に付着するとのこと。

メマツヨイクサの次世代へ戦略、その壱は、黄色い舌のような花弁を平面に近い形で開いて、芳しい香りと共に、夜行性のスズメガにも見つけてもらいやすいよう咲いていること。花粉はスズメガに運ばれやすいように、雄しべの先が糸状にいろんな方向に伸びていること。雌しべも先を4裂させて面積を広げて、花弁よりも手前に伸ばして自家受粉を防ぎつつ、スズメガが体につけて持ってくる花粉を受け取りやすくしていること。・・・そうして、受粉の確実性を上げている工夫です。ちなみに上の写真オレンジ色のは、何日か前に咲いて枯れた花です。

メマツヨイクサに限らず、マツヨイグサの仲間の花を横から観ると、花の下に長い茎のようなところを確認できます。花弁と萼の下側の長い茎のように見える部分は花柄ではなく、子房と花弁などを連結するもので。褐色になった果実の様子と比べると、その下側に種子が形成される果実の部分にあたることが伺えます。子房下位の花というそうです。この様子を極端に観られるのが、キュウリの花とその後にできるキュウリの果実で人間が食べるところとなります。(右はキュウリです。キュウリも果実です)

メマチヨイグサの果実は先が尖る円筒状で、花弁が落ちた後の若い果実と、これから花を咲かす蕾が同居していることもありますが、先が茶褐色していることで若い果実だと分かります。一本の茎にたくさん花を咲かせたようにそのままたくさんの果実が実ります。成熟すると硬くなり先端が割れて種をまき散らします。さく果は長楕円形で先は細くなり、2〜4cm、未熟な時緑色、乾くと淡褐色となります。

次世代への命をつなぐ戦略、その弐は、種子は長さ1.1〜2mmで、冬の強い季節風に乗って遠くまで飛ばされる仕掛けです。写真左下のような1つの蒴果から100~150個ほど飛ばされます。同右の写真に散らかった種子が観えます。さらに、参つ目は、その種子は、地面の下で80年以上も発芽能力を保ちながら眠り、陽の光を受けながら大きく育つチャンスを待てることです。

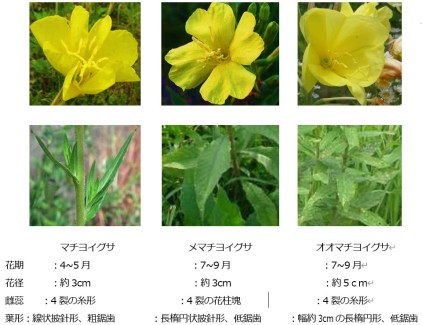

マチヨイグサ メマチヨイグサ オオマチヨイグサ

花期:4~5月 :7~9月 :7~9月

花径:約3cm :約3cm :約5cm

雌蕊:4裂の糸形 :4裂の花柱塊 :4裂の糸形

葉形:線状披針形、粗鋸歯 :長楕円状披針形、低鋸歯 :幅約3cmの長楕円形、低鋸歯

メマツヨイクサのうち、4枚の花弁が重ならずに離れて隙間が空いて咲く種を区別して、あるいはその花が荒れ地に生育する傾向が高いことから、アレチマツヨイグサと呼ぶことがあるそうです。今回は一緒に紹介させていただきました。

さらに、マツヨイグサ、メマチヨイグサ、オオマツヨイグサの見分けも最後に載せておきます。一緒に咲いていると区別もつけやすいと思いますが、判断の助けにしてください。