トップページ > 市民センターを探す > 高森市民センター > センター紹介 > 高森東公園・修景公園の四季 > 高森東公園・修景公園の四季 第七回 ホウ(ホウノキ)

ページID:1317

更新日:2025年3月25日

ここから本文です。

高森東公園・修景公園の四季 第七回 ホウ(ホウノキ)

高森周辺、そして泉パークタウンは、かつて七北田村の中心部から北西に広がる七北田丘陵と呼ばれる小高い丘が広がっていた地域で、高森辺りには立田山と呼ばれていた小さな山があって、その中に高森と呼ばれていた地域があり「高森」の名がついたとのこと。

その状況が示すように団地造成後も、立田山とその周辺の自然豊かな堤と里山が、堤と公園として幾箇所も残されました。その中から、高森市民センターの南と北に位置する「修景公園」と「高森東公園」の豊かな自然の様子をご紹介します。

高森東公園・修景公園の四季 第七回 ホウ(ホウノキ)

広告塔のような大きな花に、強烈な香りと食料としての花粉で、虫をひきつける

英名:Japanese Bigleaf Magnolia、Japanese white bark magnolia

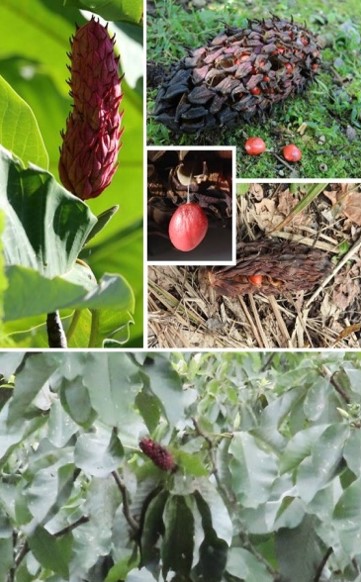

ホウノキは、北海道〜九州の丘陵や山地に生える落葉高木です。修景公園や高森東公園を散策して足元に顔ほどの大きな葉が落ちていたらホウの葉で間違いなのでしょう。成長すると高さ30mほどになり、樹形も大きく目に映ります。写真は4月始めの高森東公園での撮影です。葉が芽吹く前で樹木の高さだけが目に飛び込んできました。葉身は長さ20〜40cm、幅10〜25cmの長さ20〜40cmの倒卵形〜倒卵状長楕円形です。5〜6月に枝先に咲く花も直径約15cmの大きな花です。果実も、袋果が集まった集合果で、長さ10〜20cmの長楕円形で、10〜11月に熟します。

ホウノキの葉は枝先に大きな葉を車輪状に茂らせ、その葉の大きさは30~40cmと国内最大級です。晩秋方春先にかけて森や里山を散策すると、足元に大きな枯れて落ちた葉が目に入ってきます。きっとホウノキで間違いないでしょう。4月の両公園の散策観察の際も葉を見つけました。

ホウノキの葉には鋸歯はなく、滑らかで葉が大きい。花が咲く頃のものが、葉の香りも強い。葉を採るときは、輪生(一か所から輪を描くように生えて)する元からまとめて採るようにしましょう。それを冷蔵保存すれば、年間通して使えますよ。

ちなみに、似ている大きな葉にトチノキの葉があります。高森東公園の南側などの街路樹にトチノキが使われていますね。こちらの葉には鋸歯があり、見分けられます。

ホウノキの名の由来は、ご想像のとおり、「ホオ」は、「包(ほう)」の意味で、大きな葉で食べ物などを包むことに由来しています。ホウノキの枝先に大きな葉は、燃えにくく芳香もあることから、その香りが包まれた食材に程よくつき、朴葉味噌、朴葉包み焼き、朴葉餅など包むのに利用されたほか、昔から食べ物の皿代わりに使われてきました。殺菌・抗菌作用効果によって食材の保存に役立つ効果もあって両得です。

花も大型で、白色または淡黄色。大人の掌に余るほどの花が輪生状の葉の真ん中から顔を出し、真上に向かって開花します。6月に咲くといわれているホウノキ、観察の際は、甘い芳香が漂っていました。

花弁状花被片は9〜12枚で、外側の3個は短い萼状、淡緑色で一部紅色を帯びます。内側の6〜9個は白い花弁状で、眠りからさめて、夢見るように咲いているように観えます。真ん中に円錐状にたくさんの雄しべと雌しべが多数らせん状に集まって咲いています。

両性花ですが、日によって「性」を変えることによって自家受粉を防いているとのことです。開花1日目は、右上の写真のように上半分の雌しべが張り出して雌花となる。乳頭状突起と思われる花粉が付着しやすい構造になっていように観えます。

二日目は、下半分の雄しべが円錐の柱から張り出して雄花となる。雄しべは長さ2cmほど、花糸は赤色、葯は黄白色。花の寿命は短く、開花するとすぐに雄しべはぱらぱら落ちてしまいます。花の寿命は短く3日程度。ぜひ、タイミングを計って観に行ってほしいと思います。

なんでもホオノキの花は、1億年前に現れた「広葉樹の初期の姿」の一面を残していると言われているそうです。1億年以前に栄えていた針葉樹は、花粉を風で飛ばします。その後優勢になった広葉樹は、花粉を虫に運んでもらうことが多いと言われています。広葉樹初期のホオノキは、蜜で昆虫たちを集めるのではなく、大きな花に、広告塔のような雄しべ雌しべの集まりに強烈な香りと、食料としての花粉で虫をひきつけています。

広葉樹は、初期時代から変化して、甘い蜜を誘いに使って多くにミツバチなどの昆虫や、野鳥を集めて受粉を誘いますが、ホウノキのような広葉樹の初期世代は、花粉を食するために集まる昆虫がメインとなるためなのか、他家受粉の成功率が低くなっているそうです。

トロピカルフルーツのような姿をしたホウノキの果実は、袋果が集まった集合果です。長さ10〜15cmの長楕円形で、9〜11月に熟します。袋果は小豆くらいの赤褐色した小さな果実で、中層は肉質です。中に長さ1cmほどの種子が2個入っています。雌しべの花粉が付着しやすい形の乳頭状突起と思われる名残が観えます。その突起一個一個に赤い実が実ります。触った感じは硬いですが、長い糸状の珠柄でぶら下がり、のちに撒かれます。熟すと紅色になって美しいが、種子が飛び出す様はややグロテスクになります。

空中から赤い実が撒かれるいうよりは、上の写真のように袋果が集まった集合果のままで、落下したのちに、野鳥や小動物に持っていかれて、食料になり、糞に交じって遠くに運ばれて行きます。冬になると真ん中の写真の様になり、赤い実もほとんど飛び出すか、野鳥や小動物の餌になった後で、ホウノキと気づかないことも。

ホウノキの次世代へ向けての戦略は、調べてゆくほど素晴らしいと感じます。その一つ目に、高く生長することを優先させていること。余り枝を出さず、真っすぐ上へ上へと伸び、高さ20~30mの巨木に成長することも。さらに枝も太い。細かい枝を出さないのが特徴で、花をつけるようになるのは20年を過ぎてからとも。

二つ目に、強い他感作用(アレロパシー)を示すことが知られているそうです。ホウノキの樹冠下では、他の植物が生えることは少ないとのこと。これは、落葉や根などから分泌される他感物質により種子発芽や、発芽した植物の生育が強く抑制されるためであるという。そのため、自生地の樹冠下では下草が少なく落葉の堆積が重なり、自ら樹木の成長する栄養に使われているという。確かに修景公園でも高森東公園でもホウノキの下も、若い木も育ってはいませんでした。

三つ目に、種子は地中で20年以上休眠できる能力をもっているということ。陽樹であるホオノキは、眠っていた頭上にギャップができ、十分な光が射しこむと目が覚め、一気に芽生える。ただし、葉が芽吹く前の春から初夏にかけては、ギャップかどうか判別できないので発芽せず、ギャップを判別できる夏に発芽(土用芽)する習性をもっているという。

四つ目に、陽の光を効率よく受ける工夫をしていること。大きな葉は車輪状につくため、お互いが重なりません。一気に全ての葉を開かず、光条件に合わせて順次葉を展開していきます。明るい場合は、たくさん葉を開き、暗い場合は、余り葉を開かない。前述のように、速く生長して高さを稼げば、車輪状につく上の葉が、下の葉との間に間隔ができ陰になりにくくなりますね。幹の形作ってゆく戦略が合理的にできていると感じます。

最後の写真は、春、葉の芽吹きの様子です。花が開いているように観えませんか。一つの植物も季節によって様々な表情で楽しませてくれます。ぜひ公園で葉を目安にして探してみてください。