トップページ > 市民センターを探す > 高森市民センター > センター紹介 > 高森東公園・修景公園の四季 > 高森東公園・修景公園の四季 第五十回イチイ

ページID:10311

更新日:2025年3月25日

ここから本文です。

高森東公園・修景公園の四季 第五十回イチイ

高森周辺、そして泉パークタウンは、かつて七北田村の中心部から北西に広がる七北田丘陵と呼ばれる小高い丘が広がっていた地域で、高森辺りには立田山と呼ばれていた小さな山があって、その中に高森と呼ばれていた地域があり「高森」の名がついたとのこと。

その状況が示すように団地造成後も、立田山とその周辺の自然豊かな堤と里山が、堤と公園として幾箇所も残されました。その中から、高森市民センターの南と北に位置する「修景公園」と「高森東公園」の豊かな自然の様子をご紹介します。

高森東公園・修景公園の四季 第五十回 イチイ

赤い果実?が野鳥を誘い、次世代に命をつなぎます。仁徳天皇により位(くらい)正一位の樹木指定

英名:Japanese yew

イチイは、九州南部及び沖縄を除く日本全国の寒冷な亜高山の樹林内に自生するイチイ科の高木の常緑針葉樹です。雌雄異株で、まっすぐに伸びる幹と綺麗な円錐形となり、秋に入ると葉陰に垣間見える深紅の果実が美しいです。日陰を好む代表的な陰樹だが、成木は日向でも育つとされ、基本的には肥沃な土地を好み、痩せ地ではやや生育が悪いとされています。成長すると20mほどの高木になりますが、育つスピードが遅い樹木です。

名前の由来は、313年、仁徳天皇の命により、飛騨山地の位山に自生していたイチイを用いて、位が高い神官用の上等な笏を作らせ献上されました。仁徳天皇は、この木に正一位(最高級の木として認定)を授けたことによるとする説から。さらに、材が他の木材よりはるかに緋色なため、「一番の緋色」から「一緋」となったとする説などがあるとのことです。

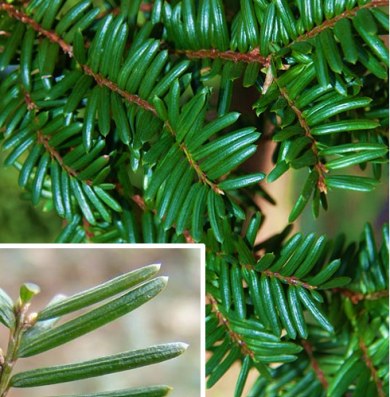

イチイの葉は、カヤあるいはメタセコイアを小型にしたような線形で長さ15~20mm程度、幅1,5~3ミリほどで枝先では螺旋状に生じ、それ以外の場所では二列に並ぶように左右互い違いに生じる「二列互生」で生じます。葉表はツヤのある濃緑色です。裏面は淡緑色で気孔帯はあまり目立ちません。針葉樹ということから、チクチクした硬い葉というイメージがありますが、実際は柔らかい葉でチクチクと感じません。

イチイの花は、3月中旬~4月まで雌雄異株で咲きます。花は、雄株と雌株どちらも、いわゆる花びらを大きく開いて咲くといった花の形状とは異なります。

雄株の雄花は、最初淡い黄色と褐色の球状の雄しべ(写真左上)が7~10個枝に下向きにまとまって付きます。やがてほころんで葯が開き、そこより花粉を飛ばします(写真左下)。

雌株の雌花は、葉の付け根あたりに下向きに小さな卵形で付き(写真右側)、表面はウロコ状の鱗片に包まれ、先端に小さな受粉孔が開いています(写真右下)。

雄花がたくさん開きますが、その花粉が、異なった株の雌花にちゃんと届くのかは、偶然を超えた確率なのだと思います。公園のイチイは、雄株雌株が近くにあるものと、そうでないものがあります。それを観ていると2024年は赤い実?の数は少ないのではと思います。

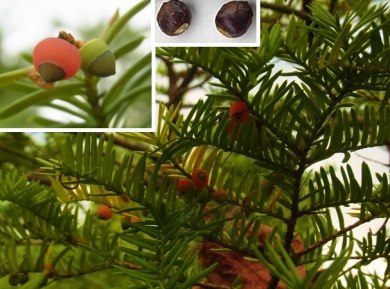

イチイは、マツと同じ裸子植物です。雌花の受粉口と共に胚珠が見えるからです。将来種子になります。被子植物にある子房(胚珠を覆っている部分)が無いことから、果肉はできません。イチイの赤い部分は「仮種皮」といって、文字どうり種子の皮が変化したものです。

イチイの赤い実に観えるのは仮種皮が赤くなったものです。9~10月、熟すと赤い肉質の仮種皮が種子を覆います。でも雌花の時と同様に口が開いていて種子が観えます。赤い仮種皮は甘くて食べられます。食べた後の種子を撮影したのが上の写真です。種子は猛毒で、タキシンというアルカロイドを含む有毒性があり、飲み込むと痙攣を起こし、最悪の場合、呼吸困難で死に至ることもあるとのことです。

この赤い実は、野鳥らにとっては魅了的な植物になります。ヤマガラ、ムクドリ、ツグミ、アトリなどの野鳥はこれを採食して、種子を飲み込んでも消化されずに糞と一緒に出されます。そうして種子は動物散布、その中でも鳥散布で広がってゆきます。イチイにとって自分の子孫を広げる手段となります。もちろん、仮種皮の部分だけなら人間が食べてもおいしくいただけます。でも決して種子の部分を食べないでください。自信のない方は避けた方がいいでしょう。

秋9月になると、修景公園の南側に植栽されたイチイが、写真のように果実を実らせ、野鳥らを誘っていました。

イチイには周囲を浄化し、幸福をもたらすパワーがあるとされています。イチイの木は神木として多くの神社仏閣に祀られています。仙台周辺では、鶴ケ谷東の志賀神社のイチイが知られています(2018.07撮影)。仙台市の保存樹木に指定している樹木らの内の一本にもなっています。

また、イチイを北海道や東北北部では、玉串などの神事にも用いられています。これは本来の神事に用いる植物であるサカキ(榊)やヒサカキ(柃)が、北海道・東北などの寒冷地では育たないこと、育ちにくいことが原因です。現代のような運搬技術がなかった当時は、サカキやヒサカキを手に入れるのは難しかったため、代替品としてイチイを神事に用いるようになったと言われています。