トップページ > 市民センターを探す > 高森市民センター > センター紹介 > 高森東公園・修景公園の四季 > 高森東公園・修景公園の四季 第四十三回 ネコヤナギ

ページID:10020

更新日:2025年3月25日

ここから本文です。

高森東公園・修景公園の四季 第四十三回 ネコヤナギ

高森周辺、そして泉パークタウンは、かつて七北田村の中心部から北西に広がる七北田丘陵と呼ばれる小高い丘が広がっていた地域で、高森辺りには立田山と呼ばれていた小さな山があって、その中に高森と呼ばれていた地域があり「高森」の名がついたとのこと。

その状況が示すように団地造成後も、立田山とその周辺の自然豊かな堤と里山が、堤と公園として幾箇所も残されました。その中から、高森市民センターの南と北に位置する「修景公園」と「高森東公園」の豊かな自然の様子をご紹介します。

高森東公園・修景公園の四季 第四十三回 ネコヤナギ

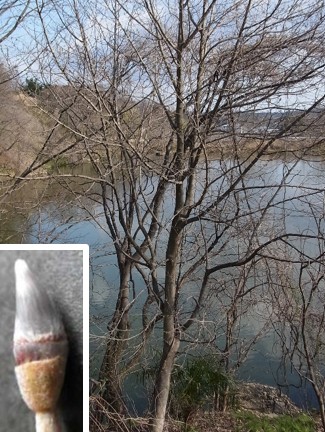

銀白色の絹毛に覆われて輝く花穂は早春の風物詩

英名:Pussy willow rose-gold pussy willow

ネコヤナギは、北海道〜九州の渓流沿いなどの水辺に生える落葉低木。高さ1〜5mになり、樹皮は暗灰色です。横に広がるものと立ち性のものがあるとのことです。ネコヤナギというと、銀白色のネコのしっぽのような長楕円形の尾状花穂が特徴です。渓流沿いに良く生えています。ある程度湿った土地を好むようです。

寒風が吹き抜ける早春、渓流の陽の光の反射を受けて花穂が輝く様は、早春の風物詩。渓流沿いによく生えており、葉が出るより早く銀白色の絹毛に覆われた冬芽(花穂)をきらめかせて我々を魅了してくれます。きっと絹毛の毛布が寒さから花を守っていてあったかいんだろうなと想像してしまいます。雪景色も加わったら最高のフレームになりますね。あとで寒さを乗り越える工夫を紹介します。冬芽(1月の様子が上の写真すみ)の変化もお楽しみに。

みなさんご存じでしたか?その銀白色の尾状花穂は、開花時つぼみの先が北側に反り返る「方向指標植物」の一つなのだそうです。さらに驚異の次世代へ命を繋ぐいとなみで、1ヶ月で種子が成熟するのだとか、シダレヤナギなどのヤナギ種の綿毛のような種子が5月に風に吹かれて飛んでいるのと同時にネコヤナギも飛んでいるのです。

葉は互い違いに生える互生で、葉身は長さ7〜13cm,幅1.5〜3cmの長楕円形になります。先端はとがり、縁には基部を除いて細かい鋸歯が見られます。葉の表は深緑色で革質、裏は灰白色、両面に絹毛があるが、後に表面は無毛になります。葉柄の長さ7〜12mmでその基部に腎円形の大きな托葉があることもネコヤナギの特徴です。

3~4月、葉の展開前に早春を告げるように猫のしっぽのような銀白色の長楕円形の尾状花穂を付けます。たくさんの花が穂状に集まっている様です。雌雄異株で、雄木には雄花、雌木には雌花が咲きます。まだ寒風が吹きあれる冬にはあったかい絹糸を布団にして春の来るのを待っています。上の写真は、偶然にも雄株と雌株が隣り合っていて、さらに、枝がクロスしていた様子を捉えました。ラッキーでした。

ネコヤナギの名前の由来は、ネコのしっぽに似たような様子と、ヤナギは、ヤナギの木を戦いに使う弓矢の矢に使っていたから。「矢の木」が、転じてヤナギと言われるようになったとのことです。

雄株の雄花は、長さ3~5cm、冬の時期、絹糸を纏いながら暖かい春に向けて準備が始まっています。絹糸の基部には花粉を飛ばす葯の準備が始まっています。暖かくなって花粉が出る直前の葯は先端が赤茶色になり、柄が伸びてきます。容姿は管ブラシにようにもなってきます。花粉の袋は初めは紅色で、開裂して黄色い花粉を出しはじめ、出し切ると黒ずんできます。

雌株の雌花は長さ2.5〜4cm、冬の時期、雌株も雄株同様に絹糸を纏いながら暖かい春に向けて準備が始まっています。絹糸の下は赤茶色の芽鱗で覆われています。春を迎え雌株の雄花の準備が整うと、成長する雌株のつぼみに押されて開裂したり持ち上げられたりして、いずれ外れてしまいます。外れたばかりの時は雌花は絹毛に隠れるようにしていますが、その後、株全体の雌花の花柱が伸びてその先は2裂に分かれて、雄花の花粉を受け取る準備が整います。

3月に花を咲かせて私たちを楽しませてくれたかと思うと、4月になると雌株全体に若い果実ができ始めます。その若い果実の各々の先には、かつての雌花の花柱も面影が残った状態です。さらに成熟すると、果実が開裂して種子の基部に付く長い毛…柳絮(りゅうじょ)と呼ばれる綿毛に包まれます。やがて雌株から離れて風に吹かれてふわふわと空中を漂い、風に流せれ、着地の場所を偶然に任せ、環境が良ければ芽を出して育ってゆくといった仕組みで、次世代に命を広げていきます。

5月には種子を飛ばしてしまうネコヤナギ、次の春に向けて葉を伸ばし、栄養をたっぷり貯める作業が始まります。次の花の季節の前には厳しい寒さがネコヤナギを襲います。でも安心してください。厳しい冬の寒さを難なく乗り越えるネコヤナギの冬芽は、1月の装いが写真左です。厳しい冬の寒さを難なく乗り越える装いは、アウター:雨や雪、乾燥や風除けの機能を持つ芽鱗と呼ばれる絹糸の羽毛(冬の間に観れるふさふさの様子)。風よけ…赤茶色の芽鱗。インナー:その中にフカフカとした優れた断熱効果を持つ極上の絹糸の羽毛(写真右側)2月春の気配と共に芽鱗が裂けて一枚脱ぐといったところでしょうか。今の装いでいうとインナーのダウンベストと、風よけの薄手のパーカーに、ダウンのアウターを着ている極寒仕様の寒さ対策といった装いです。難なく冬の寒さを乗り越えてしまう訳です。