ページID:1104

更新日:2025年3月25日

ここから本文です。

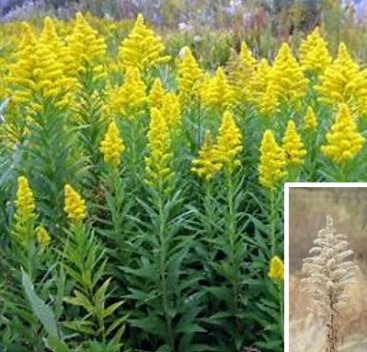

真美沢公園の四季 第七十五回 セイタカアワダチソウ

真美沢公園は、以前あった八乙女の広域の水田地帯に向けて3段のため池があった里山が連なる地域に、仙台市北部を住宅地として団地が切り開かれた中で里山とため池といったセットで残されたと思われます。最後まで残されたため池の水を利用していた水田も商業地や住宅地に変わり、里山とため池が、自然豊かな地域資産として残されています。

第七十五回 セイタカアワダチソウ

40年代の大繁殖による帰化植物 周りの種子発芽を抑制する等長けた戦略を持つ

英名:Tall goldenrod

北アメリカ原産で、日本では切り花用の観賞用に栽培されていたものが野生化して、或いは、養蜂家が蜜源植物として利用するため、等が拡大起因とされており、昭和40年代以降には全国、特に関東以西から九州にて特に大繁殖するようになった帰化植物(外来種)。川の土手や荒れ地に大群生し、高さ2.5mにもなります。同様の場所に生育するススキなどの在来種と競合し、後に書く特徴により、急速に広まりました。

9月頃から咲きはじめ11月頃まで開花している。河原や空き地などに群生し、高さは1-2.5m、良く肥えた土地では3.5-4.5m程度にもなります。茎は、下の方ではほとんど枝分かれがなく、先の方で花を付ける枝を多数出します。花期は秋で、濃黄色の小さな花を多く付け、ほぼ三角形の形となります。

日本では代萩とも呼ばれ、切り花用の観賞植物としてハギ(萩)の代用として、養蜂の花の蜜として、更に茎を乾燥したものは萩の代用としてのすだれなどの材料として、利用されています。群生して咲いている様子を観ると、「このキレイな花はなんですか?」とは言いづらいものの、過去に生け花などの観賞用として入ってきたという経緯を客観的に踏まえれば「美しい」と思われる方もおられると思います。

葉は長さ6〜13cmの披針形で、先が尖り、縁にはあさく不明慮なぎざぎざがあります。葉には柄はなく、互生しており、葉の表面には凹凸があり、触るとざらついています。裏面の脈上には微毛が生えています。

茎の先に長さ10〜50cmの大型の円錐花序を出して、直径約7mmの黄色の頭花を枝の上側にかたよって多数つけます。その形が三角形状に見えます。上の2枚の写真を見てください。長さ3、4mmほどの雌性の舌状花と両性の管状花が詰まって一つの花のように見えます。1つの頭花には5つくらいの管状花があり、その周りに舌状花があって、それが多数咲いて形作っています。

自家受粉を避けるための雄性先熟の仕組みです。先に細く、カールした舌状花が先に咲いて花粉を撒いてゆく(上左:角度が悪いですがすべて舌状花)。管状花は、その後に長い雌しべをのばして咲させて(上右:1本の管状花と2本の舌状花が突き出ているように観えます)、他の花からの花粉が付くのを待っているようです。この雌しべは舌状花の雌しべよりも長く、頭二つくらい突出した感じです。小さい花ですが、うまく工夫されていると感じます。同じ花からの受粉(同花受粉)をしなくても、同じ頭花、あるいは同じ株同士では受粉していると思われます。隣花受粉というそうです。セイタカアワダチソウは大量の花を次々に着けているので、隣花受粉での自家受粉にて、確実に受粉が行われているのですね。だから短期間で日本中に広がったのですね。

さらにもう一つ大きな武器が、根や地下茎からの「アレロパシー物質の分泌」というものです。ポリアセチレン化合物などで、周りの種子発芽を抑制するとのこと。そのため他種だけでなくセイタカアワダチソウの種子発芽も抑制してしまう。このためにセイタカアワダチソウの繁茂する場所では新たな植物の侵入は困難になり、地下茎で繁殖するセイタカアワダチソウの天下となります。ゆえに、空き地や放棄畑などに繁茂して大群落を形成してしますようです。しかしこれらの鷹揚さが先祖代々つちかった、セイタカアワダチソウの繁殖戦略なのだと感じました。

ちなみに、セイタカアワダチソウは、秋のアレルギーの原因であるブタクサと同じ頃に群をなして咲くため、アレルギーの原因と勘違いされているようですが、セイタカアワダチソウの花粉は重く、その形状からも風で遠くまで飛ぶことはなく、虫によって花粉が運ばれています。アレルギー性はないそうです。

花の後にできる実はさく果で、熟する下部が裂け、種子が散布されます。その様子が、背が高く泡立っているように見えることから「背高泡立草」と名がつけられたとのこと。冬になってもその様子を維持したまま、ひょうたん沼の周辺で林立しています。種子は遠目で泡のように見えます。風を受け流すような髭がたくさんありますが、全体では重いため地面を転がるようには広がるものの、でこぼこの自然の中では風散布ではなく、昆虫による散布が主となります。さらに厳しい冬には野鳥たちが、背の高い歩先に止まりついばんでいるのです。

繁殖力がとても強く、多くの皆様から嫌われて雑草の女王ともいわれているセイタカアワダチソウですが、草木染で使われていますよ。さらに洗浄剤にも。泡立ちを促すタンパク質「サポニン」が含まれていて、綺麗に洗浄してくれるのだそうです。

更に更に注意目なのが、自然療法ではそのデトックス力で、薬毒や公害、そして現代の毒(化学物質)を洗い流すとされ、昨今、注目植物なのだそうです。

美しく花を咲かせる反面、飛び抜けた繁殖力で厄介な外来商物の一面があるセイタカアワダチソウも、薬毒や公害、そして現代の毒(化学物質)をデトックスする力に加え、浄血を促し、細胞を元気にしてくれる等々、今後の研究の成果に期待できそうですね。

ジョウビタキのオスが休んでいました。セイタカアワダチソウの穂の方に顔を向けて…