ページID:1160

更新日:2025年3月25日

ここから本文です。

真美沢公園の四季 第十九回 ヤマボウシ

真美沢公園は、以前あった八乙女の広域の水田地帯に向けて3段のため池があった里山が連なる地域に、仙台市北部を住宅地として団地が切り開かれた中で里山とため池といったセットで残されたと思われます。最後まで残されたため池の水を利用していた水田も商業地や住宅地に変わり、里山とため池が、自然豊かな地域資産として残されています。

第十九回 ヤマボウシ

完熟した果実は南国系フルーツに似た味、野鳥や小動物の大好物

英名 Kousa Dogwood Japanese Flowering Dogwood

ヤマボウシは、山地に普通に生え、本州から九州の、本来山の谷筋などに自生する樹木で水はけのよい場所を好みます。花は、葉が出たあとに枝先に開花するのですが、梅雨どきにきれいに開花している様は、観賞価値が高いと思われます。

ミズキ科の特徴として、春になると枝先の芽が展開すると、上に伸びる枝と横に伸びる枝とに展開し続けてそれを毎年繰り返して独特の階段状樹形を見せてくれます。花が咲きそろうと、横に連なっているように見え、それが幾重にも重なるように咲いており、秋果実が実るとたくさんの野鳥がその階段状の枝に降り立ち、実をつついているのが観られます。

ヤマボウシは古風な名前にぴったりな真っ白い花をつける樹木で、この回の写真を見て、庭先や街路樹で見かけたことのあるという方も多いのではないでしょうか。私が知っているだけでも、泉区桂で、太白区長町南で、青葉区愛子中央で、ヤマボウシの街路樹が連なります。真美沢公園では東黒松東口から真美沢沼に抜ける真美沢の小沿いの、沼への谷筋に花が咲いているのを見つけたのが最初です。ヤマボウシは新緑、花、実、紅葉とシーズン毎に楽しめる樹木です。

葉身は卵状楕円形で急鋭尖頭、長さは4センチから12センチくらいで葉柄は短く、縁は全縁で波打つ特徴があります。葉の裏面は表面に比べ白っぽく、葉脈の付け根には褐色の毛があります。表裏面ともに毛が散生するが、裏面の脈脇に黒褐色の毛が集まります。ヤマボウシの葉や枝の展開は通常、葉は短枝の先に対生し、横に張り出た枝に、一定の間隔で短枝が並びます。そのため、遠くから見るとリズミカルな葉の並びに観えます。樹木全体として階段状樹形になります。(一枚目参照)

春の新緑の葉は、陽の光に透けるようにそしてその様が輝いているように観えて、その一瞬に魅了されます。晴天で、樹に差し込む陽の角度も、等々様々な条件がそろった際に観て感じられる瞬間でもあります。

秋にはピンク、赤、時には紫に近い紅色に色付きます。寒暖差が乏しい都市部ではあまり綺麗に紅葉しませんが、真美沢公園では今年どなるか楽しみです。

ヤマボウシの花は、6~7月に開きます。先端のとがった4枚の大きな白い花びらが印象的ですよね。その花びらに見える部分は、本来は総苞片…中央で複数の花が集団をなしている様を支えるように花の付け根の付随する特殊化した葉「苞葉」の一枚一枚をいう。皆さんがご存じのキクの花もタンポポの花も同様な作りです。実はこの部分は本来の花びらの部分ではないのです。総苞片の中心部分に30~40輪前後の小花を密に咲かせています。お分かりいただけるよう接写で撮りました。淡黄色の小さな花の集合花になっています。その外側の4枚の大形白色の総包片は昆虫などを花の方へ誘引する役割を持ていると思われます。

さらに、白い総苞片が少し枯れたかのようにとがった総苞片の先の色が変わった際に、真ん中の淡い黄色いちいさな花の集合花が蕾状態からが開き始めます。球体で30~40輪の小さな花が集まっています。その集まった小花のひとつに注目すると、雌しべのある花柱が1本、雄しべが4本、「花被片」と呼ばれる小さな花弁のようなものが4枚、あります。

そのつぼみの集まりである丸い集合果を坊主頭に、花びらのような白い部分が、頭に巻く頭巾に見立てて、山に咲くこの花をかつて山法師と呼ばれた比叡山延歴寺の僧兵にちなんでヤマボウシと名付けられたという。

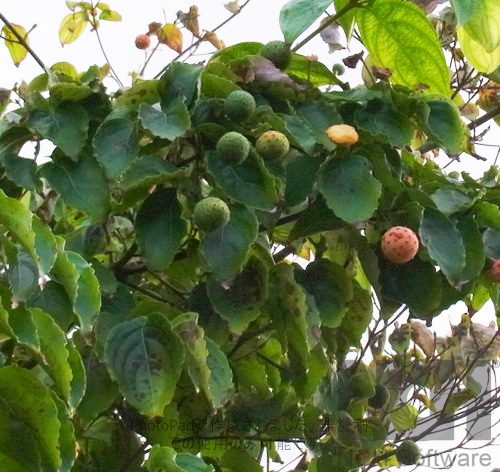

淡い黄色いちいさな花の集合花が花咲いた後、淡い緑に変化し、小花一つ一つに果実を結ぶのではなく、集合果として9月頃に赤く熟します。直径1~3センチの球形で、外皮は硬く、特徴的なイボイボがついており、完熟すると地面に落下します。外皮の中身の果肉は熟すととても柔らかくて甘みがあります。ひとつの集合果に種子は、大きい果実には3~4個、小さい果実では1個入っています。

完熟した果実はマンゴーやバナナといった南国系フルーツに似た味で、甘く熟することも。香りもよく酸味はあまりありません。果皮も熟したものはとても甘く、シャリシャリして砂糖粒のような食感があります。つまりそのままでもおいしく食することができます。野生の猿やクマなど、好んでこれを食べます。野鳥ではヒヨドリ、メジロ、ムクドリらが好んで食べます。・・・もちろん人間が食べてもおいしくいただけます。

9月第一週に果実を見つけました。2週間たっておいしく実っているだろうと楽しみに行くと、赤い実がすべて野鳥たちに食べられて、赤い実が観えませんでした。

参考に…ヤマボウシの食し方…

ヤマボウシの実を集める場合は、完熟したと思われる実を潰さずに優しく包むようにもいでください。樹の下に落ちているものでも、外皮が裂けているのは避けて集めてください。

- 生食する場合は、よく洗って外皮を剥き、やわらかい中身をスプーンですくって食べます。種は食べないようにしましょう。種は口に入れるとジャリジャリして食感を損ねてしまいます。

- 集合果をそのままよく洗って冷凍してもおいしいですよ。シャーベット状になった実を食べるのもおすすめです!その際も種を避けましょう。

- 集合果をつぶして、種を除いて強炭酸水に溶かして、少々のレモンを絞り入れます。レスカ…レモンスカッシュならぬヤマボウシスカッシュ。あなたならなんと短縮化して名をつけますか?

- ジャムを作ってみませんか。ヤマボウシの難点はジャリジャリという触感の種。実をつぶして種だけをキレイに取り除けば、保存が効くおいしいジャムに作れます。

- ヤマボウシの実…500gに対しグラニュー糖…(糖度はお好みで)160~200g レモン汁…大さじ1

- ヤマボウシの実を水で丁寧に洗いながら、外皮を取り除きます。

- 鍋に外皮を取り除いたヤマボウシの実と砂糖を入れ、混ぜながら軽く実を潰して、なじませます。砂糖がなじむまで小1時間冷蔵庫に入れましょう。

- なじんだところで再び鍋を弱~中火にかけ、木ベラなどで実を潰してゆきます。ゆっくりかき混ぜていきます。イチゴだとごろっとした感じに潰さずに残してもおいしいのですが、5.で種を取り除くので潰します。

- 沸騰後2分ほどで火を止めます。

- 種よりも細かい目のザルで、木べらを使って漉して、種を取り除きます。

- 皮と種を取り除いた状態のものを再び鍋に移して、中火にかけます。焦げつかないよう木ベラでゆっくりかき混ぜます。その際は、沸騰しない温度管理も大切です。

- とろみがついたらレモン汁を加え、ひと煮立ちさせたら火から下ろします。

- 保存する瓶を準備し、あらかじめ煮沸消毒しましょう。我が家では大きな鍋に瓶を入れるのではなく、瓶に沸騰した熱湯を注ぎます。ここで、瓶を煮沸消毒の際に、蓋を閉じたまま逆さにして蓋も熱湯消毒しておくことも忘れずに。

- 準備しておいた瓶に7.を注ぎ、蓋をして冷蔵庫や冷凍庫で保存しましょう。

- ヤマボウシの実…500gに対しグラニュー糖…(糖度はお好みで)160~200g レモン汁…大さじ1

付録…ヤマボウシの実には、ビタミンやカロチン、アントシアニンやなどが含まれているとのこと…目の疲れの緩和、滋養強壮、疲労回復、整腸作用などの効能があるそうです。

皆様・・・前年ですが、公開時には野鳥が全て食べつくしてしますかと思われます。例年を楽しみにしてください。