ページID:1121

更新日:2025年3月25日

ここから本文です。

真美沢公園の四季 第五十八回 オオウバユリ

真美沢公園は、以前あった八乙女の広域の水田地帯に向けて3段のため池があった里山が連なる地域に、仙台市北部を住宅地として団地が切り開かれた中で里山とため池といったセットで残されたと思われます。最後まで残されたため池の水を利用していた水田も商業地や住宅地に変わり、里山とため池が、自然豊かな地域資産として残されています。

第五十八回 オオウバユリ

梅雨の晴れ間湿った林の中でテッポウユリに似た花をたくさん咲かせる

英名:無し

オオウバユリは草丈150cm〜200cm程になるユリ科の多年生植物です。日本では北海道から中部地方にまで分布し、7月〜8月頃に開花します。夏、梅雨の湿った林の中で、ひときわ目立つように、一輪でなく、10-20個の黄緑色ないし緑白色の花をつけます。花がテッポウユリに似ているのでユリの仲間のように観えますが、種で増えるなどユリの仲間とは違った特徴を持ち合わせています。

特徴はなんといっても、オオウバユリは発芽から開花するまで数年~10年程を要し、しかも、その何年目となるのかその1回だけ花を咲かせてその一生を終えることです。多年草植物で、このような生活史をもつ植物を一回結実性植物、または、一稔生植物といい、或いは回繁殖型多年草と言うそうです。

地下茎のユリ根に似た鱗茎を、長い年月をかけて大きくして栄養をじっくりと蓄えるといった植物です。なんでも、年ごとに葉の枚数を増やしてユリ根に似た鱗茎に栄養を蓄えながら大きくして、ある年になって一気に花を10-20輪も咲かせて、次世代につなぎ、一生を終えるのです。

葉は互生で、長さ15~25cmの卵状楕円形で基部は心臓形となり、網状の脈をもちます。葉は早春から展開し、新葉は赤紫色だが次第に緑色に変わります。葉は光沢があり、茎の下半分に輪生状に数枚つきます。

オオウバユリの名前の由来は、ウバユリと同様に、花が咲く頃に葉が枯れてはじめ、なくなってしまっていることが多いといわれていました。ここから、老婆の姿と重ねて想像したようです。「葉」を「葉」と置き換えて、葉のない老婆」を、漢字表記で「大婆百合」としたことに由来するとのことです。でも実際には花が咲いている時にも、葉はしっかりと光合成をしています。

オオウバユリは、大の無い「ウバユリ」からの変種とされているとのこと。ウバユリは関東地方以西に分布し(温暖化で東北にも咲いているようです)、花の咲くころには、葉は落葉、或いは少なくとも黄色く変色し落葉する準備を始めています。さらに、花付きが少なく、5~10個で、花軸の高さも1.5m以下となる点で、区別できます。

オオウバユリの花は、夏の湿った林の中で他の植物とは違い、1.5~2mと、ひときわ大きく茎を、分岐しないので花軸と言いますが、その先に、10~20輪ほどの花を咲かせています。花軸の下半分には、葉が数枚まとうことから、独特の姿は林の中でも目立ちます。林の中、陽の光があまり届かないところでは、葉の数・花の数は少ないそうです。

オオウバユリの花は茎の上部に、輪生状に横向きに咲きますが、開花してもしっかり開きません。テッポウユリに似た花ですが、テッポウユリが花被片の先をカールさせて開くのに対し、オオウバユリ花被片はストレートなまま、花軸に対して直角につきます。その花被片は内側と外側に3枚ずつで、長さ10cm〜17cm程の筒状になり、緑白色の6弁花で、花弁の内面には淡い褐色の斑点が観られます。

輪生状に横向きに花を咲かせるのは、360℃いずれの方向からくるかわからないハチらに対して、効率的に芳香と花の向きで、確実に誘っていることがわかります。オオウバユリからしてみれば、幾年もの歳月をかけて開花の準備をし、咲かせた花です。次世代への営みは必ず成し遂げなければならないのです。

雄しべは6個、長さは不同で花被片より短く、葯は淡褐色。雌しべは1個、花柱は雄しべより長く、子房上位といって、雄しべ雌しべの基部にある蜜腺に向けて集まる小さなハチらによって、蜜を採取して満足し他へ移ろうと狭い花被片を抜ける際に花粉を体にまとい、他の花で入る際に受粉されるといった営みで、次世代へ命をつないでいると思われます。

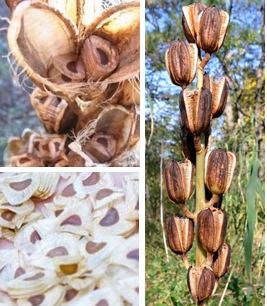

果実は楕円状の蒴果で長さ4~5cm、熟すと上部だけが裂開して、強風の日にだけ、その裂け目から少しずつ種子が効率よく風散布される構造になっています。その散布される種子は長さ10~13mmで、扁平で広い膜=翼があります。蒴果に風が当たり、翼を持つ種子がその風を捉えて遠くに運ばれるといった、次世代に向けた営みです。